Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (II)

2000 - 2007

Im Jahr 2000 organisiere ich im Auftrag des Internationalen

Kulturzentrums ufafabrik in

Berlin die erste Wasserparade mit Solarbooten und Musikschiffen,

für die u.a. auch historische Dampfer angemietet werden, auf denen

verschiedene Musikgruppen – darunter auch die in Berlin wohlbekannten 17.

Hippies – mit nach außen gerichteten Lautsprecherboxen

Musik für die Zuschauer an Ufern und Brücken

machen.

auf der RA

Bundesumweltminister Jürgen Trittin eröffnet die Parade persönlich, und wir fahren gemeinsam auf der RA 31 meines Freundes Arno Paulus von SolarPolis vom Historischen Hafen bis nach Treptow. Nach der Einschleusung an der Lohnmühleninsel geht es dann weiter bis zum Urbanhafen, und von dort anschließend zum Tempelhofer Hafen, der direkt neben der ufafabrik liegt.

Berliner Zeitung

Begleitet werden wir von rund zehn kleinen Selbstbau-Solarbooten, die anschließend an dem jährlich in Berlin stattfindenden Effizienz-Rennen teilnehmen. Es gelingt mir aber nicht, die Solarboote des Projektes in Köpenick zu bekommen, da dieses inzwischen Konkurs angemeldet hat und die Boote ‚unauffindbar’ sein sollen.

Zu dieser Zeit arbeiten acht Organisationen an der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für ein Berliner Linien-Solar-Shuttle, das auf drei Strecken von Köpenick aus starten soll. Leider ist auch Jahrzehnte später nichts davon zu sehen.

Eines der Schiffe, das zum Zeitpunkt der Parade nicht mit

dabei sein kann, ist der moderne, technisch und wirtschaftlich optimierte Aquabus

1050, ein elektrosolares Boot für 25 Passagiere

und Nachfolgemodell des Aquabus 850 (s.o.).

Ich werde etwas ausführlicher über dieses Boot berichten, da es sich gut als allgemeines Modell für die elektrische Mobilität auf dem Wasser eignet, und weil für dieses Boot auch ein Gesamtkonzept entwickelt wurde: Jede Nacht, wenn das Boot am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist, wird der Ladezustand der Batterie automatisch kontrolliert und diese eventuell nachgeladen.

Somit wird gewährleistet, daß jeden Morgen mit vollgeladenen Batterien gefahren werden kann. Die jährliche Energiebilanz rechnet sich allerdings positiv, denn wenn das Boot im Hafen und ‚an der Steckdose’ liegt, wird die tagsüber gewonnene Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Und dies funktioniert sogar über die Wintermonate hinweg.

Die Fahrzeiten sind abhängig von der Batteriekapazität: Ohne Sonne kann bis zu acht Stunden lang gefahren werden – und mit Sonnenlicht alleine wird eine Geschwindigkeit von 6 – 7 km/h erreicht. Dies bedeutet, daß der insgesamt erreichbare Aktionsradius letztlich von der Anzahl der Sonnenstunden abhängig ist.

Aber selbst wenn man mit fast leeren Batterien startet: Wird bei vollem Sonnenschein und dabei langsam gefahren, sind die Batterien am Tagesende voller als zu Beginn! Ein Nachladen während des regulären Betriebs ... dies ist etwas, das keine andere Antriebstechnik außer der solarelektrischen beherrscht.

Der Aquabus 1050 ist 10,5 m lang, 2,5 m breit, 2,4 t schwer und erreicht mit seinem 6,2 kW Motor eine Geschwindigkeit von maximal 16 km/h. Er bietet Platz für 24 Passagiere. Der Aktionsradius ohne Sonne beträgt 8 – 9 Stunden (bei 10 km/h).

Im laufenden Betrieb kostet er 40 % weniger als ein gleichwertiges Boot mit Dieselmotor. In diesen Vergleich ist auch das Auswechseln der Batterien alle fünf Jahre mit einbezogen.

Eine staatliche Reederei in Lausanne in der Schweiz betreibt seit 1995 mehrere Solarboote als Personentaxen. Bei einer Evaluation ergaben diese Fahrzeuge mit solarelektrischem Antrieb im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Fahrzeugen eine Einsparung von 50 %. Als Kaufpreis für den Aquabus 1050 werden derzeit 300.000 DM genannt (Stand 2000).

Ein besonders schönes Schiff der o.e. Firma KOPF ist die Alstersonne in

Hamburg, die für Rundfahrten und Feste genutzt wird. Ihr mit Solarzellen

bestücktes gewölbtes Dach, das den gesamten Innenraum umschließt,

sieht aus wie eine Konzeptstudie für den Jahre später gebauten

Lehrter Bahnhof in Berlin.

Die RA 82 Alstersonne gilt im Jahr 2000 mit fast 26,5 m Länge, 5,27 m Breite, 34 t Gewicht und einer Kapazität von 100 Passagieren als das weltweit größte Solarschiff. Ihr Preis liegt bei 1,3 Millionen DM.

Das Schiff erreicht allein durch die Sonneneinstrahlung eine Geschwindigkeit von 5 km/h. Soll es schneller fahren (bis 15 km/h), werden die beiden jeweils 12 kW starken Elektromotoren aus 80 Bleiakkus gespeist. Die Reichweite ohne Sonne beträgt 120 km -mit Sonne und bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h ist sie quasi unbegrenzt.

der Alstersonne

Als ich im Frühjahr 2001 zu einem Geschäftsgespräch nach Hamburg fahre, nutze ich die Gelegenheit und das schöne Wetter, um mir das Schiff persönlich anzuschauen. Und ehe ich mich versehe, darf ich allein mit dem Kapitän eine Runde auf der Binnenalster drehen.

Dabei bemerke ich allerdings einen kleinen Konstruktionsmangel des futuristischen Dachs: Man hat mehrere Standventilatoren aufstellen müssen, um die aufgeheizte Luft nach vorn und hinten hinauszublasen – denn die geschlossene Glasfläche, auf der sich auch die gebogenen Solarzellen befinden, macht aus dem Boot ein schwimmendes Gewächshaus.

Ich nehme an, daß die KOPF inzwischen bei großen und weitestgehend geschlossenen Modellen mehrere zu öffnende Seitenfenster integriert.

Auch auf dem Bodensee sind ab 2001 zwei Solarfähren der Kopf AG im Einsatz, die mit Solarzellen und Stromspeicher ausgestattet sind. Die Solarfähre Helio für 47 Personen ist das größere der beiden Schiffe. Ihre auf dem Dach verbauten Solarzellen - erstmals eingesetzte krümmungsfähige Kunststoff-Module - erzeugen 3 kW Strom, und ihre beiden Elektromotoren mit je 12 kW Elektroantrieb erlauben es ihr, bis zu 14 km/h schnell zu sein.

Normalerweise ist die Personen- und Fahrradfähre zwischen Gaienhofen und Steckborn aber mit nur 6 - 7 km/h unterwegs und kann mit einer Batterieladung bis zu zehn Stunden fahren. Die kleinere Mettnausonne fasst maximal zehn Personen.

Beide Fähren sind Demonstrationsprojekte für ökologische und emissionsfreie Mobilität auf Binnengewässern und Teil der europaweiten Förderung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Verkehrslösungen Anfang der 2000er Jahre. Betrieben werden die Solarschiffe von der Bodensee-Solarschiffahrt GmbH, die mit den Fähren auf dem gesamten Untersee unterwegs ist und die Schweiz mit Deutschland verbindet.

Auch auf internationaler Ebene gibt es Entwicklungen im Solarschiffbau. 1999 formiert

sich in Zürich beispielsweise die Projektgruppe ‚Solarboot

Ahoi’ mit dem Ziel, auf dem Zürichsee ein Mietsolarboot

anzubieten.

Da kein zufriedenstellendes Design gefunden werden kann, macht man sich an die Arbeit und übergibt im Juni 2001 die dabei entstandene Zholar der Bootsvermietung.

Dieses Boot ist 6,1 m lang, 2,7 m breit, und sein Gewicht beträgt 650 kg. Es besitzt sechs Plätze, einen 2,6 kW Motor, sowie acht Compact Power Bleibatterien, je 4 + 4 parallel geschaltet (24 V, 270Ah).

Die Energie kommt von mikrokristallinen Apex/Astropower Silizium-Dünnschicht-Solarzellen, wobei sich die insgesamt 734 W auf den Bug (370 W) und auf beide Seiten (je 185 W) aufteilen.

Im April 2000 wird eine 7,50 m lange und 2,70 m breite

Prahmfähre auf den Namen Marie Hoffmann II getauft

und in Betrieb genommen, die über die Aller zwischen Otersen und Westen

in Niedersachsen führt. Ihre Vorgängerin war ein 6 m langes Dielenschiff

mit dem Namen Marie Hoffmann, das erst 1997 in

Dienst gestellt worden war.

Die offene Allerfähre ist für den Transport von bis zu 18 sitzenden Personen und Fahrrädern geeignet. Ihr 8 kW Elektro-Innenbordmotor bezieht seinen Strom aus einem 290 Ah Gelbatterieblock, der von einer Solarpaneel-Anlage geladen wird, die auf einem Beiliegerboot installiert ist. Die Allerfähre wird bis zum Sommer 2016 betrieben, da zu diesem Zeitpunkt von der Wikinger-Bootswerft in Wilhelmshaven eine neue Solarfähre fertiggestellt wird, die nun Marie Hoffmann III genannt wird.

Sie ist aus seewassertauglichem Aluminium gefertigt und damit langlebiger. Zudem ist sie 30 cm breiter als das Vorgängermodell. Möglich wird die Investition durch eine EU-Förderung in Höhe von 65.000 €, Eigner ist der Heimat- & Fährverein Otersen e.V.

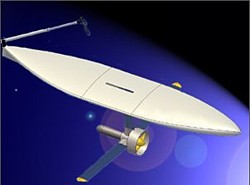

Der Australier Robert Dane und sein Team setzen ihren Solar

Sailor seit dem Jahr 2000 im Hafen von

Sydney ein. Das 21 m lange Schiff hat Platz für 100 Passagiere

und nutzt auch die Windenergie. Sehr speziell sind die beidseitig

wie Flügel ausklappbaren großen Solarpaneele.

(Grafik)

Noch im Projektstadium befindet sich ein Schiffshybride mit Dreifachrumpf, der ebenfalls Wind und Sonne nutzen soll und dafür ein umklappbares, mit Solarzellen bestücktes Starrsegel besitzt.

Auf den Zeichnungen trägt das für einen Designpreis prädestinierte Schiff bereits den Namen Baytri. Es soll als Fähre für 600 Personen zwischen San Francisco und dem Insel-Nationalpark Alcatraz pendeln.

Ein weiteres beachtenswertes Design, das ein Jahr später veröffentlicht

wird, stammt von der Giancarlo

Zema Design Group und heißt Trilobis 65.

(Grafik)

Es handelt sich um eine 20 m lange Luxusyacht für 6 Personen, mit Unterwasser-Aussichtssalon, was wohl mehr und mehr in Mode kommt, sowie einem von Solarzellen und Windenergie unterstützten Diesel/Strom-Hybridantrieb, dessen Brennstoffzellen vom Hersteller Ballard kommen. Auftraggeber ist die Underwater Vehicles Inc., kosten soll das Schiffchen 4 Mio. $.

Das bislang größte Elektroschiff Frankreichs wird 2000 in Straßburg in Betrieb genommen und für touristische Rundfahrten genutzt. Das 23,5 m lange Schiff, das von der Ingenieurschule Metz entworfen wird, hat 12,5 t Batterien an Bord, die für eine Fahrzeit von 12 Stunden ausreichen, Platz für 138 Reisende und kostet 4,5 Mio. Franc. Ich würde mich freuen, falls jemand den Namen dieses Schiffes herausfindet und mitteilt.

Seit 2001 bietet

die Firma Sportbootcharter von Rüdiger

Michael in Berlin Touren

mit dem Solarboot Spree-shuttle an.

Start und Ziel ist der Spree-Shuttle Steg am Universal-Music Spreespeicher,

nahe der Oberbaumbrücke im Friedrichshainer Osthafen.

Bei dem Boot handelt es sich um einen 10 m langen und 2,5 m breiten Edelstahlsolarkatamaran vom Typ Ra 33 der Kopf Solarschiff GmbH, der 1998 bis 2000 als Personenfähre Gaienhofen auf dem Untersee/Bodensee zwischen Gaienhofen (D) und Steckborn (CH) unterwegs war.

Das Boot besitzt ein 14 m2 großes Dach mit polykristallinen Solarzellen (1,7 kW), zwei Elektromotoren mit jeweils 4,6 kW/8 PS Antriebsleistung und 16 BAE Solarakkus à 225 Ah Kapazität.

Im Juli 2001 wird der solar-elektrisch

angetriebene und von der Ingenieurgemeinschaft

SolarCat gebaute Großraumkatamaran MobiCat vom

Stapel gelassen, der anschließend auf den Gewässern der Drei-Seen-Region

anzutreffen ist. Das Schiff besitzt ein großzügiges Raumkonzept

mit einem lichtdurchfluteten Innenteil und einem offenen Deck.

Das 33 m lange und 12 m breite Schiff hat eine Solarzellenfläche von 180 m2, sowie zweimal 4 t Batterien und eine Motorenleistung von zweimal 81 kW, was eine maximale Geschwindigkeit von 15 km/h erlaubt. Es bietet Platz für 150 Personen und hat rund 2 Mio. Schweizer Franken gekostet.

Im Laufe von zehn Jahren legt der MobiCat auf dem Bielersee 20.000 km zurück - und bewältigt diese Strecke selbständig mit 54.000 kWh eigenproduziertem Sonnenstrom.

In Newport Beach, Kalifornien, wird der rund 100 Jahre alte Flußdampfer Angela

Luise elektrifiziert. Das 23 m lange Schiff hat Platz für

100 Passagiere, und besitzt auf seinen zwei Decks ein Restaurant,

eine Bar und einen Tanzsaal. Die Batterien werden an der Reede geladen,

denn Solarzellen besitzt das Schiff nicht.

Mein Freund Thomas Meyer gründet im März 2001 in

Hameln die SolarWaterWorld

AG, deren Sitz 2008 nach Berlin Kreuzberg verlegt

wird. Ziel der Gesellschaft sind die Entwicklung, die Herstellung und

der Vertrieb von Solarbooten und -schiffen.

im SunCat 12

Der Bau von Solarbooten begann allerdings schon 1994 an der Vorgängereinrichtung, dem Institut für Solarschiffbau in Hameln, wo Meyer gemeinsam mit dem Elektroingenieur Dirk Tegtmeyer die Photovoltaik und die elektrischen Systeme der Schiffe entworfen, dimensioniert und optimiert hat. Als Resultat entstand das Zweisitzermodell SunCat 12.

Im Jahr 2001 übernimmt Meyer, der als langjähriger Mitarbeiter der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) diverse Boote selbst entwickelt hat, die 1995 mit ihm zusammen eröffnete Solarboottankstelle in Berlin-Köpenick, die unter dem Namen Solarpavillon Köpenick bekannt wird. Der schwimmende Pavillon am Frauentog, in der Bucht hinter dem Schloß, besitzt eine 4 kW PV-Anlage auf dem Dach, mit der die Boote zusätzlich geladen werden können.

(2006)

Ich kann einen Besuch dort sehr empfehlen, denn es macht riesigen Spaß, mit den abgasfreien und praktisch lautlosen Booten über die Spree oder den Müggelsee zu gleiten. Auf dem Foto sieht man im Hintergrund das mit Solarzellen bestückte Pyramidendach des Pavillons, während davor (v.l.n.r.) das Elektroboot Rossi, mehrere der SunCat 21 sowie dazwischen die Chassalli Solar zu sehen sind.

Die moderne Rossi ist 9,6 m lang, 3,4 m breit, hat eine Masse von 5,2 t und erlaubt eine Reisegeschwindigkeit von 5 Knoten. Sie ist mit vier Schlafplätzen ausgestattet und besitzt einen Dieselgenerator sowie Solarmodule für das Laden der Batterien. Die Fahrzeit alleine mit Batterie beträgt bis zu zwölf Stunden.

Die ab Ostern 2003 in Köpenick stationierte Chassalli Solar ist dagegen für 24 Personen plus Kapitän ausgelegt und gilt als eines der schönsten deutschen Solarschiffe.

Chassalli Solar

Es handelt sich um den originalgetreuen Nachbau eines Londoner Wassertaxis aus dem Jahr 1888, der 1999 in Berlin durchgeführt wird. Das 10,16 m lange und 2,35 m breite Schiff wird dabei mit einem 6,5 kW Siemens Asynchron-Drehstrommotor und einem Solarzellendach aus 15 Paneelen mit insgesamt 750 W Leistung ausgestattet. Die Energie wird in 160 Ah Gel-Akkumulatoren mit rund 26 kWh gespeichert und erlaubt eine Reichweite von ca. 80 km, die bei Sonnenschein natürlich unbegrenzt ist.

Nach einer liebevollen Aufarbeitung im Jahr 2023 sucht das Mahagoni Salon-Boot weltweit nach einem neuen Besitzer.

Da mein Sohn Jannis Aziz zwei Mal während der Saison auf dem Solarpavillon zu Gange ist, wo die unterschiedlichsten Solarboote und -schiffe ausgeliehen werden können, gibt es auch das obige Foto von ihm in einem SunCat 12. Der SunCat 13 Katamaran wiederum ist ein Drei-Personen-Solarboot.

eines SunCat 21

Inzwischen wird die Arbeit mit dem Bau des SunCat 21 fortgesetzt, der für bis zu zehn Personen ausgelegt ist und ohne Bootsführerschein gefahren werden darf. 2005 beginnt der Bau der 12-Sitzer-Serie SunCat 23 - und 2006 entsteht der Prototyp des SunCat 58 für 60 Personen.

Im April 2009 wird der neue Luxus-Solarkatamaran SunCat 23 erstmals öffentlich vorgestellt, dessen äußere Gestaltung von der Designerin J. C. Espinosa stammt. Hergestellt wird das Solarboot von Horizon Yachts in Kaohsiung, Taiwan, der Listenpreis beträgt 59.000 €. Ab Juni werden in Berlin drei Exemplare der neuen Charterboote eingesetzt.

Aufgrund seines Designs fährt der SunCat 23 sehr energieeffizient, wobei der Strom für den 2,8 kW Elektromotor von vier großen Solarpaneelen stammt, die jeweils 760 W liefern. Mit bis zu zwölf Passagieren kann eine Höchstgeschwindigkeit von 6 Knoten erreicht werden und mit einer voll aufgeladenen Batterie kann ein kompletter Tagesausflug unternommen werden, sogar bei Bewölkung.

Im August wird auch der C 60 (o. SunCat 58) genannte nagelneue Solarkatamaran für bis zu 60 Personen in Betrieb genommen – im Rahmen einer Kooperation von SolarPolis Berlin und der SolarWaterWorld. Getauft wird das Solarschiff vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit auf den Namen SOLON, da der Berliner Modulhersteller SOLON SE Namenspate und Lieferant des Solargenerators aus 24 PV-Modulen mit zusammen 5,16 kW (andere Quellen: 5,6 kW) Spitzenleistung ist.

Der Rohbau und die Rümpfe des ca. 17 m langen und 6,6 m breiten Charterschiffes werden in der Schweiz bei der MW Line gebaut, wobei das Design der strömungsoptimierten Rümpfe von Thomas Meyer stammt. Der Innenausbau ist von der Architektin und Designerin Lika Valentien gestaltet und wird von der Bootsmanufaktur GmbH in Berlin durchgeführt.

Während der Fahrt kann die SOLON bis maximal 20 km/h beschleunigen – in Berlin sind aber nur 12 km/h erlaubt - und beim normalen Verkehr verbraucht das Boot mit ca. 1,6 kW nicht mehr Energie als ein Toaster. Die Fahrdauer bei Sonne ist unbegrenzt, ohne Sonne sind immerhin noch zehn Stunden drin.

Dem folgt im Dezember 2010 im Hamburger Hafen die Taufe des weltweit ersten aus GFK in Serie produzierten solarbetriebenen Linienschiffs des Typs SunCat 46, das pünktlich per Containerschiff aus Taiwan angeliefert worden war, wo es in Zusammenarbeit mit dem Yachtbauer Horizon gefertigt worden war. Pläne, Technik und Know-how stammen aus Berlin.

Die 14 m lange Yacht, die nun UHURA heißt, vereint zukunftsweisende Technik mit elegantem Design. In Erinnerung an die Figur von Lieutenant Uhura aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise Ende der 1960er Jahre – eine farbige Frau in leitender Position! – soll auch die neue Luxus-Solaryacht den Geist des Fortschritts symbolisieren. Ab Saisonbeginn 2011 wird das Boot im Peenetal als exklusives Angebot des gleichnamigen Hotels Am Peenetal auf den Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern zu chartern sein.

Eine interessante Entwicklung wird im Oktober 2011 bekanntgegeben. Demnach haben die Firmen SolarWaterWorld AG und SkySails GmbH einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um eine emissionsfreie Solar-Yacht mit einem Zugdrachenantrieb zu kombinieren. Die Vereinbarung beinhaltet einen entsprechenden Entwicklungsauftrag an SkySails in siebenstelliger Höhe.

(Fotomontage)

Eine Solar-Yacht mit SkySails-Antrieb kombiniert die Vorteile beider Welten: solarbetrieben gleitet sie über die Wellen, und gleichzeitig erzeugt der Zugdrachen bis zu 25 Mal so viel Kraft wie ein konventionelles Segel und sorgt damit für eine hohe Geschwindigkeit. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt: Ende 2012 soll der erste Prototyp der solarelektrischen Kite-Yacht vorgestellt werden, um bereits 2013 in Serie zu gehen. Tatsächlich läßt sich aber nichts darüber finden, daß die Sache auch wirklich umgesetzt wurde.

2014 wird vom Berliner Senat ein von der SolarWaterWorld gestellter Antrag zur Förderung der Planung und Konstruktion von solarbetriebenen Fahrgastschiffen genehmigt. Dies führt zu einer Förderung in Höhe von gut 900.000 € zum Bau von zwei Fahrgastschiffen aus Aluminium vom Typ Suncat 120 für 180 Personen, der 2018 begonnen wird und ein Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 4 Mio. € hat.

Zudem wird bereits 2017 im Osthafen an der Spree eine Mietstation für Solarboote fertiggestellt, die seitdem neben dem Pavillon in Köpenick genutzt werden kann.

Im Frühjahr 2018 wird in Berlin der Verband für Elektroschiffahrt und Ladeinfrastruktur e.V. gegründet - und im November wird gemeldet, daß mit der Solar Circle Line GmbH (o. SolarCircleLine) im kommenden Jahr eine neue Fahrgastschiff-Reederei an den Start gehen wird, die komplett auf Solarbetrieb setzt. Die zwei baugleichen Suncat 120 werden künftig die Gewässer befahren - als Alternative zu den rund 150 Ausflugsdampfern, die derzeit im Großraum Berlin fahren und nahezu alle von Dieselmotoren angetrieben werden. Minderheitsgesellschafter des Tochterunternehmens der SolarWaterWorld ist die Stern und Kreisschiffahrt GmbH mit 24,9 %.

Im Herbst 2019 wird dann das erste der zwei Fahrgastschiffe von der Kiebitzberg Schiffswerft in Havelberg nach Berlin überführt, um unter dem Namen Hermine in der Saison 2020 erstmals eingesetzt zu werden. Die Corona-Panik verzögert die Pläne jedoch, weshalb die Taufe des ersten Solarschiffes erst im Juni 2020 erfolgt, während das zweite einen Monat später ausgeliefert wird. Die Baukosten pro Schiff betragen rund 2 Mio. €.

Mit einer Länge von 36,7 m und einer Breite von 7 m hat der Typ Suncat 120 einen Tiefgang von 0,85 m und wiegt 78 Tonnen. Im Solardach des Oberdecks sind 48 Solarmodule mit einer Fläche von insgesamt 78 m2 verbaut, die ihren Strom an zwei 45 kW E-Motor/Propeller-Aggregate für den Antrieb liefern bzw. ihn an insgesamt 608 kWh Lithium-Ionen-Akkus zur Speicherung leiten. Ein weiteres 162 kWh Akkuset versorgt das Bordnetz mit Beleuchtung, Lüftung, Kühlung und Funk. Das Schiff kann 14 Stunden autonom fahren, ohne nachzuladen. Weitere Neuigkeiten über die SolarCircleLine lassen sich allerdings nicht finden.

Parallel zu dieser Entwicklung erteilen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Ende 2013 der Weißen Flotte GmbH in

Stralsund den Zuschlag für den Betrieb von vier Fährlinien in

Berlin. Die ersten beiden Elektro-Solarfähren beginnen im Januar 2014 Passagiere

auf den Wasserstraßen der Stadt zu befördern - ganzjährig auf den Linien

F11 (in Oberschöneweide) und F12 (Wendenschloß) sowie saisonal auf

den Linien F21 (Schmöckwitz) und F23 (Rahnsdorf). Im März ist die Elektrofähren-Flotte

komplett.

der BVG

Die auf der Stralsunder Werft Formstaal GmbH & Co. KG hergestellten Leichtbauten aus Aluminium bieten einen Fahrgastraum mit Platz für bis zu 35 Personen sowie für mindestens zwei Rollstühle und zehn Fahrräder. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung können die Fähren allein mit Solarenergie betrieben werden, bei trübem Wetter werden die über Nacht mit Strom versorgten Batterien zur Energieeinspeisung genutzt. Ein Dieselmotor ist bei den FährBär genannten Schiffen nicht mehr nötig.

Mit der Linie F11 soll dem Berliner Senat zufolge Ende 2017 Schluß sein, denn in der Nähe entsteht eine neue Spree-Überführung, die Minna-Todenhagen-Brücke, wodurch die Solarfähre obsolet wird. Die Passage über die Spree dauert nicht länger als zwei Minuten. Es ist die kürzeste aller Fährverbindungen in Berlin. Aufgrund von Nutzerprotesten wird die Fähre dann aber doch weiterbetrieben.

Tatsächlich sind die vier Schiffe auch 2024, nach zehnjährigem Einsatz, unverändert und mit großer Zuverlässigkeit auf der Spree und ihren Nebengewässern unterwegs - und gleichermaßen beliebt bei Fahrgästen und Besatzungen.

Um weiter im Kontext von Berlin zu bleiben: Im September 2019 gibt

die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (BEHALA)

den Start des Projekts A – SWARM (Autonome elektrische

Schifffahrt auf WAsseRstrassen in Metropolenregionen) bekannt. Bei

dem Vorhaben mit einer Laufzeit bis Ende August 2022,

das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und

vom Projektträger Jülich (PTJ) betreut wird, soll auf Basis autonomer,

koppelbarer und elektrisch betriebener Wasserfahrzeuge ein Beitrag

zur modernen Citylogistik geleistet werden.

Ziel ist es, ein Transportsystem zu entwickeln, das Güter nach Berlin bringt, um von dortigen dezentralen Hubs aus mit landgestützten Transportmitteln die letzte Meile des Verteilverkehrs zu gewährleisten. Für die Belieferung von derartigen Hubs bieten sich kleine schwimmende Einheiten an, deren Antrieb elektrisch erfolgt. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts ist die Entwicklung und Erprobung autonom operierender Wasserfahrzeuge.

Unter der Projektleitung des Unternehmens Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam sind diverse Partner an der Realisierung des Verbundvorhabens beteiligt, darunter die Technische Universität Berlin (TU Berlin), die Universität Rostock, sowie die Firmen Infineon und Veinland. Die Machbarkeit eines derartigen Systems soll durch einen Demonstratorbetrieb in einem Reallabor im Bereich des Berliner Westhafens nachgewiesen werden.

der Deutschen Post

Im Juni 2022 wird berichtet, daß die Deutsche Post plant, Sendungen per Solarschiff quer durch Berlin zu transportieren. Getestet wird die Methode bereits seit einiger Zeit in London, wo ein Schiff Pakete vom Flughafen Heathrow ins Stadtzentrum bringt. Dort erfolgt die weitere Zustellung dann mit Hilfe von Lastenfahrrädern. Das eingesetzte Transportboot ist hier allerdings ein normaler Verbrenner.

In Berlin soll hingegen noch in diesem Jahr erstmals ein klimaneutrales Solarschiff eingesetzt werden, um Sendungen von einem zentralen Lager zu verschiedenen Anlegestellen zu bringen. Perspektivisch soll das Boot zudem in der Lage sein, die einzelnen Stationen auch völlig autonom anzusteuern. Zunächst muß aber die nötige Infrastruktur zum schnellen Be- und Entladen des Schiffs geschaffen werden. Zentraler Knotenpunkt wird der Berliner Westhafen sein, wo die nötige Technik bereits vorhanden ist.

Den aktuellen Planungen zufolge sollen die Sendungen anschließend mit einem Transportfahrzeug ausgeliefert werden, es ist aber denkbar, auch hier irgendwann Lastenfahrräder einzusetzen. Noch steht das Projekt ganz am Anfang, doch wenn der Test in Berlin erfolgreich verläuft, soll geschaut werden, in welchen anderen deutschen Städten es ebenfalls ungenutzte Transportkapazitäten auf dem Wasser gibt. Der Einsatz des Postschiffs wird zudem im Rahmen des o.e. Forschungsprojekts A – SWARM wissenschaftlich begleitet.

Im Oktober folgen weitere Details. Demnach verfügt das 10,5 m lange und 2,5 m breite Solarschiff über einen 5 kW Elektromotor, der eine Maximalgeschwindigkeit von 12 km/h erlaubt. Um auch in Zeiten mit schwacher oder keiner Sonnenstrahlung operieren zu können, besitzt das Schiff Batterien, die einen Fahrbetrieb von 6 - 8 Stunden ermöglichen. Auf den nun veröffentlichen Fotos ist zu erkennen, da es sich bei dem Post-Solarschiff um ein entsprechend lackiertes Modell des Aquabus 1050 handelt, der bereits ausführlich in der Übersicht des Jahres 2000 vorgestellt wurde (s.d.).

Der Transportweg der Sendungen beginnt im Paketzentrum Börnicke bei Nauen. Von dort bringt ein LKW 4 - 5 Paketwagen mit insgesamt bis zu 250 Paketen in den Südhafen Spandau, wo sie auf das Solarschiff verladen und innerhalb von rund 100 Minuten zum Westhafen transportiert und von dort aus mit elektrischen Lastenrädern zu den Kunden gebracht werden.

Damit fügt sich das Solarschiff nahtlos in die Nachhaltigkeits-Strategie der Deutschen Post DHL ein, die mit einer E-Zustellflotte von rund 1.000 E-Fahrzeugen sowie mehr als 1.700 elektrischen Lastenrädern, vor allem E-Trikes und E-Bikes, schon jetzt der klimafreundlichste Post- und Paketdienstleister der Hauptstadt ist. So wundert es auch nicht, daß die DHL Group im August 2023 bekannt gibt, daß das Projekt ausgebaut und verlängert werden soll.

Daneben haben sich inzwischen auch andere Instanzen von den Vorteilen

der Elektroboote überzeugt: Schon im November 2022 erhält

Berlin einen neuen batteriebetriebenen E-Katamaran, der auf den Namen James

Hobrecht getauft wird und ab sofort zur ökologischen Gewässerüberwachung eingesetzt

werden soll. Hobrecht gilt als Begründer der modernen

Wasserwirtschaft und war Stadtbaurat in Berlin, der im 19. Jahrhundert

das Radialsystem zur Entwässerung der Hauptstadt entwickelte und

die Schiffahrt auf der Spree durch Uferbefestigung erst möglich

machte.

Gebaut wurde das 14 m lange, 4,20 m breite, 2,95 m hohe und mit modernster Akku-, Schiffs- und Messtechnik ausgestattete E-Boot von der Schiffswerft Bolle in Parey in Sachsen-Anhalt, die den Auftrag dazu nach europaweiter Ausschreibung 2021 erhielt. Die neue James Hobrecht ersetzt das 60 Jahre alte, dieselbetriebene Dienstschiff Glienicke. Mit einer Batteriekapazität von 385 kWh kann sie eine Tagesschicht ohne Nachladen emissionsfrei fahren und somit das gesamte Stadtgebiet für Wasserprobeentnahmen und Meßfahrten abdecken.

Daneben werden in Berlin zunehmend historische Dampfer mit Elektroantrieben ausgestattet und für stilvolle und umweltfreundliche Schiffstouren durch die Stadt eingesetzt, wie z.B. der Dampfer Hemmingway sowie die Kaiser Friedrich, die ab 2023 umgerüstet und im Mai 2024 wieder in Betrieb genommen wird. Ein Medienerfolg sind auch die Abendfahrten durch die Innenstadt mit mehreren speziell illuminierten Solarschiffen, wie sie erstmals Mitte Oktober 2023 während des Lichterfestes erfolgen. Mit dabei sind eine SunCat 46 und die Hermine.

Weiter mit der allgemeinen Jahresübersicht:

Im April 2002 erfolgt der Stapellauf der U

31 (NATO-Bezeichnung:

S 181), des ersten U-Boots mit Brennstoffzellen-Hybrid-Antrieb. Der Bauauftrag

war 1998 an die Nordseewerke

Emden und die Kieler Werft HDW erteilt worden – die

Indienststellung folgt 2005. Als Elektro-U-Boot sollte

es in dieser Auflistung aber nicht fehlen.

Gemeinsam mit seinen drei Schwesterschiffen U 32 bis U 34 bilden die U-Boote der Klasse 212 A die derzeit modernsten nichtnuklearen U-Boote der Welt.

Jedes dieser 56 m langen U-Boote ist neben seinem 1.050 kW Dieselmotor auch noch mit neun Brennstoffzellen-Modulen mit insgesamt 306 kW sowie einem E-Motor von 1.700 kW ausgerüstet. Kostenpunkt: ca. 500 Mio. €.

Im Sommer 2002 wird zwischen Windheim und Hävern eine neue Weserfähre in Betrieb genommen, die von einem fast lautlosen 7,5 kW Elektromotor angetrieben wird, der seine Energie aus mitgeführten Batterien mit rund 20 kWh bezieht. Die Speisung der Batterien erfolgt über einen zweiten 30 kWh Batteriesatz auf einem Stilliegeboot auf der Häverner Seite, der von rund 16 m2 Solarzellen mit einer Leistung von etwa 2 kW gespeist wird. Außerdem erzeugt das semitransparente Solardach der Fähre etwa 0,2 kW.

mit Solarladestation

Die PetraSolara, die einzige Solarfähre in Nordrhein-Westfalen, verbindet die Radwege links und rechts der Weser und fährt von April bis Ende Oktober. Sie bietet Platz für etwa 16 Personen mit ihren Fahrrädern.

Eine reine Gierseilfähre an dieser Stelle, die durch die Strömung der Weser angetrieben wurde, wird urkundlich erstmals 1548 erwähnt und in den nächsten Jahrhunderten gibt es immer wieder Hinweise auf die Fähre, so daß von einer durchgängigen Existenz ausgegangen werden kann - bis hin zu einem Betrieb mit Dieselmotor. Doch schließlich wird der Fährbetrieb im März 1976 aus ökonomischen Gründen eingestellt.

Im Juni 2002 findet am Lake Skinner in Temecula,

Kalifornien, erstmals der vom Metropolitan Water District of

Southern California (mwdh20) finanzierte Solar Cup statt

- mit nur acht Booten. Dieser Wettbewerb wurde durch den bereits 1994 gestarteten

SOLAR SPLASH auf Universitätsebene inspiriert.

Der Solar Cup, der später zum landesweit größten jährlichen Wettbewerb für solarbetriebene Boote wird, wendet sich an Highschool-Teams, die ihre Elektroboote selbst bauen, aus identischen Marineholz-Bausätzen, die vom mwdh20 zur Verfügung gestellt werden. Die Bootsrümpfe sind knapp 5 m lang und wiegen etwa 100 kg. Anschließend werden die Boote mit Solarzellen, Batterien, elektrischen Systemen, Antriebssträngen, Propellern und Rudern ausgestattet.

Das Programm ist ein teambasierter Bildungswettbewerb, bei dem die Schüler ihre Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik, Physik, Technik und Kommunikation anwenden und gleichzeitig etwas über die Wasserquellen Südkaliforniens, Ressourcenmanagement, Umweltschutz und die Entwicklung alternativer Energien lernen können.

Im November 2002 erhalten die Designer Jim

Antrim und Alex Kozloff einen Designpreis

für ihren Duffy Voyager – einen knapp

19 m langen Trimaran mit elektrischem Antrieb, der bis zu 12 Knoten

schafft und Energie für fünf Stunden hat.

Das von Westerly Marine in Santa Ana gebaute Schiff hält einen Rekord für batteriebetriebene Boote auf der 52-Meilen-Strecke von Newport Beach zur Insel Catalina.

Im Juni 2003 veröffentlichen Evangelos Papadopoulos und George

Triantafyllou von der National Technical University

of Athens gemeinsam mit Dimitrios Tzeranis die

einsehbare Studie ,On the Design of an Autonomous Robot Fish', in

welcher sie die ersten Entwurfsphasen eines kleinen autonomen

Roboterfahrzeugs vorstellen, das von einer oszillierenden

Folie angetrieben wird.

Die Forscher gehen davon aus, daß ein fischähnliches Antriebssystem eine interessante und effiziente Alternative zu Propellern in kleinen Unterwasserfahrzeugen ist. Über solche Systeme wird ausführlich in der Jahresübersicht 2012 berichtet (s.d.).

Weitere Elektroboote in den USA sind zu dieser Zeit die 5,5 m lange Gatsby (5

kn Höchstgeschwindigkeit, 8 h Reichweite); der 6 m lange Player des

Sportboot-Herstellers Hallett; vier Modelle von ELCO (4,20

- 9,00 m Länge, 4 oder 5 PS Elektromotor); der Stealth

205 der Badsey Industrial Group, der als

Rolls-Royce unter den Elektrobooten bezeichnet wird; sowie ein 4,5

m langes Boot des kanadischen Herstellers Electric

Marine (10,5 km/h

Spitze, 10 h Reichweite) (Stand 2005).

Ein ausgesprochen futuristisch wirkendes Konzept für einen Solarkatamaran

stellt der schwedische Designer Tommy Forsgren im

Jahr 2003 vor.

Das Boot mit seinem großen Sonnendeck ist mit einer 2-Personen-Schlafkabine ausgestattet. Ich muß gestehen, daß das Schiff in meinen Augen nicht so aussieht, als würde es je gebaut werden, aber wer weiß?

Im Studienjahr 2003/2004 entwickeln Studenten der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) in Schweden unter der Leitung von Prof. Jacob Kuttenkeuler ein hybrides Wasserfahrzeug, das sich mit Gleitgeschwindigkeit über Wasser fortbewegen kann und zugleich über gute Eigenschaften als Tauchboot verfügt.

Die Entwicklung und Konstruktion des Infernus genannten Unterwasserschiffes - oder Subskimmer - wird auf der Projektseite in einem 24-seitigen Script, das im Netz einsehbar ist, ausführlich beschrieben. Zum Antrieb werden zwei Elektromotoren vom Typ Minnkota Endura 55 eingesetzt, als Batterie dient ein Akku mit einer Kapazität von 55 Ah.

Ebenfalls an der KHT wird 2006/2007 in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Universität ein besonders umweltfreundliches Wasserfahrzeug entwickelt: ein Tragflächenboot namens Kaimaran, das allerdings von einem Verbrennungs-Außenborder angetrieben wird, und daher hier nicht weiter behandelt werden soll. Über elektrische Versionen der Tragflächenboote und -boards wird unter einem eigenen Schwerpunkt in der Jahresübersicht 2017 berichtet.

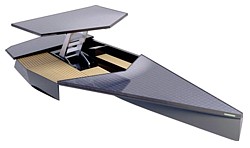

Ausschließlich elektrisch angetrieben werden soll auch ein neues

Stealth-Kriegsschiff der Navy, das sich 2004 allerdings

erst im Planungsstadium befindet.

(Grafik)

An diesem Projekt ist die University of Buffalo beteiligt, wo unter der Leitung von Cemal Basaran, dem Direktor des Electronic Packaging Laboratory, die elektrische Systemarchitektur des Schiffes entwickelt wird.

Dabei geht es auch um eine vollständig neue Vernetzung von mikro- und nanoelektronischen Komponenten, denn hierdurch würden sich die sonst üblichen Besatzungsstärken von über tausend Mann auf nur einhundert reduzieren lassen. Man plant, das Schiff 2012 in Betrieb nehmen zu können.

Im April 2004 beginnt sich Kenichi

Horie auf eine Nonstop-Weltumrundung mit seiner SUNTORY

Mermaid vorzubereiten

- und am 1. Oktober 2004 startet er in seiner 4,7

t schweren Yacht – diesmal einem wirklichen ‚Schiff’ -

in Nishinomiya.

Mermaid

Um den 10. Januar 2005 herum umfährt er bereits Kap Horn in Richtung Tasmanien. Aktuellere Informationen scheint es bislang nur auf Japanisch zu geben. Er kommt aber gut an, und Horie wird uns im Laufe der folgenden Jahre noch mehrfach begegnen...

Das neue

Flaggschiff der britischen Reederei Cunard Line, die RMS

Queen Mary 2 (auch QM2 genannt), gehört zu den größten Passagierschiffen

der Welt. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wird das Schiff am

8. Januar 2004 von Queen Elizabeth

II persönlich

getauft. Die Jungfernfahrt findet ebenfalls im Januar statt.

Ich erwähne das Schiff an dieser Stelle, weil es im Grunde elektrisch angetrieben wird. Die vier Propeller von jeweils 5,9 m Durchmesser werden nämlich von Alstom-Elektromotoren mit einer Leistung von je 21,5 MW in Drehung versetzt.

Der Strom dafür wird allerdings fossil erzeugt: 57 % der Gesamtleistung mittels vier 16-Zylinder-Dieselmotoren, von denen jeder eine Leistung von 16,8 MW entwickelt, und der Rest durch zwei Gasturbinen mit einer elektrischen Leistung von jeweils ca. 25 MW, die aber nur genutzt werden, wenn das Schiff höhere Geschwindigkeiten erreichen soll.

Demonstrator

Im Jahr 2004 startet zudem das Programm Talisman, das vollständig durch den britischen, multinationalen Rüstungs- und Luftfahrtkonzern BAE Systems finanziert wird und innerhalb von weniger als einem Jahr vom Papier zu ersten Versuchen übergeht. Das Programm ist Teil der Strategie von BAE Systems, ein integriertes Konzept für unbemannte Fahrzeuge und autonome Systeme zu entwickeln, das zur Entwicklung einer intelligenten Autonomie führt, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.

Das gleichnamige Fahrzeug Talisman basiert auf einem Rumpf aus Kohlefaserverbundwerkstoff, der mit internen Druckbehältern aus dem gleichen Material ausgestattet ist, die die elektronischen Systeme und die Nutzlast enthalten. Der von Experten für Tarnkappenflugzeugtechnologie entwickelte und hergestellte Rumpf ist mit vektoriellen Schubdüsen ausgestattet, die ein sehr präzises Manövrieren, einen Schwebeflug und eine 360°-Drehung innerhalb seiner eigenen Länge ermöglichen.

Der Konzeptdemonstrator wiegt 1.800 kg, ist ca. 4,5 m lang und 2,5 m breit, kann bis zu 300 m tief tauchen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h. Mit einer ungenannten Zahl der 45 Ah Lithium-Ionen-Batterien der Firma Saft kann der Talisman bis zu 24 Stunden lang in Betrieb bleiben.

(Modell 1:4)

Die Kommunikation mit dem Talisman erfolgt über das Radiofrequenzspektrum oder Iridium SatCom, während das Fahrzeug an der Oberfläche ist, bzw. über akustische Kommunikationssysteme, wenn es sich unter Wasser befindet. Standardmäßig ist das Fahrzeug mit einer Reihe von Umweltsensoren ausgestattet, die offene Systemarchitektur erlaubt aber auch variable, missions- oder rollenspezifische Nutzlasten.

Nach einer Reihe erfolgreicher Testläufe in der Irischen See wird ein Talisman M im März 2006 auf der Oceanology International öffentlich vorgestellt. Dieser ist ca. 4,5 m lang und 1,7 m breit, wiegt rund 1.000 kg und kann Nutzlasten von 500 kg oder mehr befördern. Bei weiteren Versuchen Ende des Jahres wird Talisman dem Unternehmen zufolge das erste Unterwasserfahrzeug sein, das Waffen auf See abfeuern und kontrollieren kann. Hierbei wird von dem Talisman aus das ebenfalls von der BAE stammende torpedoähnliche Minenbeseitigungssystem Archerfish gestartet.

Ebenfalls im Jahr 2004 beginnen die Arbeiten an einer neuen Klasse von Unterwasser-Gleitern, deren Form von Mantarochen adaptiert ist. Hier abgebildet ist der XRay1 mit einer Spannweite von 6,1 m, der nach einem Prototypen namens StingRay der erste autonome Unterwassergleiter der Liberdade-Klasse ist, der von Forschungseinrichtungen und dem Office of Naval Research (ONR) als Teil des unbemannten Überwachungssystems ,Persistent Littoral Undersea Surveillance Network’ (PlusNet) der US Navy entwickelt wurde, um leise diesel-elektrische U-Boote in Küstengewässern zu verfolgen.

Die Liberdade-Mischflügelboote bewegen sich mit 1 - 3 Knoten, können verdeckt eingesetzt werden und bis zu sechs Monate lang an Ort und Stelle bleiben, wobei sie in der Lage sind, mehr als 1.000 km des Meeres zu überwachen. Hauptentwickler sind die Scripps Institution of Oceanography und die University of Washington - neben der University of Texas, der Penn State University, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Woods Hole Oceanographic Institution, der SAIC und der Firma Bluefin Robotics.

Der erste größere Feldtest der Liberdade XRay findet im August 2006 in der Monterey Bay in Kalifornien statt, bei denen Tiefen von 300 m erreicht werden. Im Jahr 2007 wird der XRay 2 fertiggestellt, mit dem im Folgejahr 55 Feldtests durchgeführt werden. Im Jahr 2010 wird dann das 6 m breite Modell der neuesten Generation ZRay fertiggestellt, das über ein Hydrophon-Array mit 27 Kanälen verfügt, das in einem Sonargehäuse an der Vorderkante des Gleiters installiert ist. Akustische Breitbandsensoren befinden sich auch in der Nase und im Heck.

Die Aufgabe des ZRay ist es, im Rahmen des Programms der Marine ,Passive Acoustic Autonomous Monitoring of Marine Mammals’ (PAAM) Meeressäuger zu verfolgen und automatisch zu identifizieren. Hierfür hat das Fahrzeug eine lange Betriebsdauer von einem Monat und eine Reichweite von 1.000 km. Damit kann es aber auch für ozeanografische Zwecke und zur U-Boot-Bekämpfung eingesetzt werden. Bis 2011 fliegen die XRay/ZRay-Gleiter Hunderte von Missionen.

2005

Elektrische Außenbordmotoren, die aus jedem

kleineren oder größeren Kahn ein Elektroboot machen, gibt

es natürlich auch. Da das vorhandene Angebot jedoch in keiner

Hinsicht den aktuellen Stand der Technik reflektiert und auch die Möglichkeiten

elektrischer Antriebe nicht ausschöpft, wird im Februar 2005 die Torqeedo

GmbH mit Sitz in Starnberg gegründet.

Man will die innovativsten und leistungsfähigsten Elektroantriebe

auf dem Markt anbieten.

Der stärkste der hochwertigen 24 V Motor trägt den Namen Cruise 2.0 S und kostet inkl. MwSt. 1.599 €. Er erlaubt je nach Bootsart eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 10 km/h und bietet in Verbindung mit dem lithiumbasierten Hochleistungsakku, der allerdings 2.799 € kostet, und einer Fahrtgeschwindigkeit von 3 km/h eine Reichweite von bis zu 180 km. Später folgt eine zweite und weiter verbesserte Generation. Die aktuellen Leistungen und Preise sind auf der Homepage des Unternehmens zu finden.

Über die Firma Torqeedo wird noch ausführlich in der Übersicht 2011 berichtet (s.d.).

Ein besonderes Design, über das die britische Presse im März 2005 berichtet,

hat die Orcelle, das erste moderne Transportschiff,

das vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Ich berichte

darüber auch im Kapitelteil der neuen Segelschiffe.

(Grafik)

Die drei großen Segel des etwa 250 m langen Schiffes, das 15 Knoten erreicht, sind gleichzeitig mit Solarzellen belegt, und es gibt eine Anlage, um die Wellenenergie zu nutzen. Diese Art von Technologien wird gesondert im Kapitelteil Wellenbetriebene Schiffe und Boote beschrieben.

Wasserstoff wird an Bord hergestellt, gespeichert und in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung genutzt. Die Orcelle wird von dem skandinavischen Unternehmen Wallenius Wilhelmsen in seinem englischen Büro in Southampton entwickelt.

Leider soll das Schiff zum Transport von Autos aus britischer Herstellung eingesetzt werden, was im Grunde nur statthaft wäre, wenn es sich dabei um Elektrofahrzeuge handeln würde.

Auftraggeber des Projekts ist die International Shipping Co., die jährlich etwa 160.000 Wagen, darunter Jaguars, Land Rovers und BMWs, nach Australien, Neuseeland und in andere Länder verschifft. Was wahrlich kafkaesk ist, wenn man bedenkt, wie viele Abgase diese Autos dann später produzieren werden.

Ebenfalls im März stellen die Blogs das JetBoard vor, das als eines der radikalsten Wasserspielzeuge bezeichnet wird, die je erfunden wurden. Die Techniker der Firma PowerSki International (PSI) haben einem 2,54 m langen Surfbrett einen kleinen und flachen 45 PS Motor eingebaut, der es auf eine Geschwindigkeit von 65 km/h bringen kann. Mit dem hinteren Schub, einer Schiene und den drei Flossen an der Unterseite carvt das JetBoard besser als alles andere auf Wasser und ermöglicht es dem Fahrer, fast waagerecht zu fahren.

Das Gleichgewicht wird gehalten, indem man den Griff des JetBoards ergreift, der über einen 3 m langen, halbflexiblen Arm mit der Nase des Boards verbunden ist. Der Griff enthält auch die Start-/Stopptasten, den Daumengashebel und den Sicherheitsschalter. Obwohl das JetBoard das Surfen auf jedem flachen Gewässer erlaubt, bietet es auch die Möglichkeit, sich beim Wellenreiten überall auf der Welle zu positionieren oder in die Welle hinein- oder aus ihr herauszubeschleunigen - eine neue Erfahrung selbst für erfahrene Surfer.

Das JetBoard ist das Geistesprodukt des PSI-Gründers Bob Montgomery, der eine Reihe von Wassersportfahrzeugen entwickelte, bevor er 1987 das JetBoard als ein völlig neues und konzeptionell andersartiges Wassersportfahrzeug konzipierte. Nach dessen Entwicklung bis zum Stadium eines funktionierenden Prototypen für die Vorproduktion gründete Montgomery 1995 die PowerSki International, die im Laufe der Zeit mehr als 100 Prototypen an potentielle Händler in der ganzen Welt zur Bewertung und zum Testen verteilt.

Das Gerät wird hier erwähnt, obwohl es mit einem Brennstoff-Zweitaktmotor betrieben wird, da es als Vorläufer späterer elektrischer Versionen angesehen werden kann, die ab 2017 erscheinen.

Ab Juni 2005 gibt es bei Grave in Niedersachsen

die vom Kultur- und Fährverein Grave e.V. betriebene

Fähre namens Gravena, die bis zu 28 Fußgänger

und Radfahrer über die Weser befördert. Die Batterie des Elektromotors

bekommt ihren Strom aus einer auf dem Fährhaus installierten PV-Anlage.

Von 1926 bis 1946 gab es an dieser Stelle eine als Niedriggierseilfähre betriebene Weserfähre, aus der später eine Hochseilprahmfähre wurde, deren Betrieb jedoch 1977 eingestellt wurde, weil kein Fährmann mehr gefunden werden konnte.

Im Dezember 2005 berichten die Blogs über

ein 8-sitziges Ponton-Solarboot namens The Loon,

das mit seinen 8 Stück 6 V Batterien auf eine Reichweite von

65 km und eine Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h kommt.

Das Dach besteht aus einem 738 W Solarpaneel. Hersteller ist die Tamarack Lake Electric Boat Co. in Brechin, Ontario.

Zwei Jahre später reist die dreiköpfige Familie Gisborne mit dem von Planen verkleideten Ponton-Solarboot von Kingston, Ontario, bis in die Hauptstadt Ottawa, wo sie nach sechs Tagen ankommt. Die Entfernung beträgt knapp 200 km.

Ansonsten scheint es 2005 recht ruhig gewesen zu sein, ich habe bislang keine weiteren Informationen aus diesem Jahr finden können.

2006

Im Mai 2006 stellt Solar Sailor – inzwischen

der Name des Unternehmens in Castlecrag, Australien (s.o.) – das

Konzept eines Hybrid-Frachtschiffes namens Aquatanker vor,

bei dem ebenfalls umklappbare Solarsegel zum Einsatz kommen sollen. Die

damit erwarteten Energieeinsparungen betragen 40 – 60 %.

(Grafik)

Es dauert jedoch noch bis zum Oktober 2008, bis die Firma meldet, daß die Technologie nun bei einem Frachter des größten chinesischen Schiffahrtsunternehmens COSCO eingesetzt werden soll.

Die computergesteuerten 30 m hohen Segel sollen genügend Wind einfangen, um 20 – 40 % Brennstoff zu sparen, während ihre PV-Beschichtung etwa 5 % des schiffsinternen Stromverbrauchs decken soll. Die Investition soll sich innerhalb von vier Jahren amortisieren.

Bereits im Sommer 2006 kommt die RA 46 – das

neueste Solarschiff von KOPF – auf dem Serpentine Lake im königlichen

Hyde Park zum Einsatz. Eigner ist die Blue Bird

Boats Ltd., die im

Hyde Park Boote vermietet und nun auch ein Solarschiff für Rund-

und Charterfahrten einsetzt.

Der 14,30 m lange Katamaran kann bis zu 40 Passagiere befördern. Der Solargenerator liefert bis zu 2 kW an elektrischer Leistung, was dem Schiff durch den Einsatz von zwei hochmodernen Drehstromantrieben mit insgesamt 20 kW Antriebsleistung eine Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h erlaubt.

Fast noch innovativer wirkt das britische Projekt Solar Navigator,

ein großer Katamaran, bei dem neben der Solar- auch die Windenergie

auf See genutzt wird.

(Modell)

2006 wird ein Modell der Größe 1:20 in Wasser- und Windkanälen getestet. Außerdem ruft Nelson Kruschandl, Protagonist des Solar Navigator, einen internationalen Wettbewerb aus, bei dem die Boote einmal um die Erde fahren sollen - ausschließlich mit direkt gewonnenen erneuerbaren Energien. Sollte es dazu kommen, wird natürlich auch der Japaner Kenichi Horie hier wieder mit von der Partie sein.

Später werden diverse Designs und Konstruktionen erdacht, in voller Größe ist das Boot bislang allerdings nicht gebaut worden.

2000

Die österreichische Leban KEG in Jois am Neusiedlersee bietet mit dem Electroboot 2000 ein 7,35 m langes und 2,40 m breites, offenes Sportboot mit Elektroantrieb an, das bei einem Leergewicht von 700 kg Platz für 4 – 8 Personen bietet.

Die vier 12 V / 230 Ah Batterien versorgen einen 2 kW Nautilus-Außenbord-Elektromotor von Accumot. Der Preis ab Werft Jois beträgt 25.480 € (excl. MwSt.), wobei für die Frontscheibe ein Aufpreis von 2.190 € fällig ist (Stand 2006).

Im März 2006 stellen Raphaël Domjan und

das Team PlanetSolar aus Neuchâtel

ihr Projekt vor‚ auf

dem Seeweg in 80 Tagen um die Welt zu reisen – ausschließlich

mit erneuerbarer Energie. Das als Verein organisierte Team will mit einem

Solar-Trimaran eine Weltreise durch den Atlantischen, den Indischen und

den Pazifischen Ozean unternehmen. Bereits 2004/2005 waren

von der Firma MW-Line SA in Yvonand (Waadt) erste Machbarkeitsstudien

erstellt worden.

(Grafik)

Spätestens 2007 sollen Sponsoren gefunden und das Konzeptdesign erstellt worden sein, damit Anfang 2008 erste Tests erfolgen können. Das erste Ziel 2008/2009 besteht in einer Weltreise mit Zwischenstopps entlang des Äquators, wo die stärkste Sonneneinstrahlung herrscht. Diese Seereise von mehr als 40.000 km soll mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 Knoten 120 Tage lang dauern.

Die zwei Skipper an Bord der PlanetSolar (o. Planet Solar) werden das westliche Mittelmeer, den Atlantischen Ozean, den Panama-Kanal, den Pazifischen Ozean, den Indischen Ozean und den Suez-Kanal durchqueren, um schließlich zu ihrem Ausgangspunkt im Mittelmeer zurückzukehren. Im Pazifischen Ozean soll dabei der seit 1996 von Kenichi Horie gehaltene Geschwindigkeitsrekord der Überquerung auf einem Solarschiff geschlagen werden (s.o.). Dieser beträgt bislang 138 Tage.

Das eigentliche Ziel ist dann im Frühjahr 2010 der Start zur ersten Weltumrundung mit Solarenergie und Wasserstoff – ohne Zwischenstopp und in 80 Tagen.

neuen Modell

Der ebenfalls von der MW-Line SA entworfene innovative Trimaran PlanetSolar soll 31 m lang und 15 m breit werden. Er wird 25 t wiegen und ein PV-Feld von 470 m2 besitzen, das 30 kW leistet. Als Durchschnittsgeschwindigkeit der gesamten Weltumrundung sind 10 Knoten (18,5 km/h) anvisiert. Hersteller ist die Knierim Yachtbau in Kiel, der Preis beträgt 15 Mio. €.

Bei der Weltreise mit Zwischenstopps wird die für Informatik, Telekommunikation und Autopiloten nötige Energie mittels einer Brennstoffzelle generiert, die dauernd eine Leistung von 300 – 400 W erbringt. Ab 2010 soll die PlanetSolar dann Brennstoffzellen mit einer Leistung von mehreren Dutzend Kilowatt eingesetzt bekommen, um die Voraussetzungen für die 80-Tage-Reise zu erfüllen.

Der Startschuß für den Bau bei Knierim in Kiel fällt im September 2008. Genau zu diesem Zeitpunkt trifft sich Raphaël Domjan mit Louis Palmer, der auf seiner eigenen solaren Weltumrundung mit dem Solartaxi gerade die Wälder der Staaten New York und Pennsylvania durchfährt.

Berechtigterweise diskutieren sie dabei die Frage, weshalb gerade Schweizer mit Solarenergie um die Erde wollen: Bertrand Piccard per Flieger, Raphael mit dem Boot und Louis im Auto. Das Überraschende ist jedoch: Keiner von ihnen wußte etwas vom anderen, als sie alle drei völlig unabhängig voneinander um das Jahr 2004 herum den Entschluß faßten, mit Solarenergie die Erde zu umrunden!

Im Oktober 2008 findet in Frankfurt eine Pressekonferenz statt, auf der das veränderte, neue Design des Bootes sowie die neuesten Entwicklungen vorgestellt werden. Außerdem wird bekannt gegeben, daß der deutsche Unternehmer Immo Ströher mit seiner Rivendell Holding AG mit Sitz in der Schweiz die Finanzierung des Bootes übernimmt. Die weitere Projektentwicklung wird in der Übersicht 2010 dargestellt (s.d.).

2007

Im März 2007 berichten die Blogs erstmals von

einem neuartigen Tragflächen-Surfbrett mit Elektroantrieb namens

Hydroglider

(o. Hydroglide), das eine Geschwindigkeit von 40 km/h erreicht.

(Grafik)

Ähnlich wie bei einem Tragflächenboot besitzt der Glider eine flügelähnliche Tragfläche, die an Streben unterhalb des Rumpfes angebracht ist. Steigt die Geschwindigkeit, entwickelt die Tragfläche genug Auftrieb, um den Rumpf aus dem Wasser zu heben, was zu einer erheblichen Verringerung des Luftwiderstands führt und zu einer entsprechenden Erhöhung der Geschwindigkeit.

Das sich noch in der Entwicklung befindliche System, das mit einer Lenkstange gesteuert wird, ist mit einem drehmomentstarken Elektromotor und Ni-MH-Akkus ausgestattet, die zwei Stunden lang für Vortrieb sorgen, bevor sie dann eine Stunde lang wieder aufgeladen werden müssen.

Entwickelt wurde das persönliche Wasserfahrzeug von Shane Chen und seiner Firma Inventist Inc. auf Grundlage der Erkenntnisse, die seit 2003 aus dem muskelbetriebenen Aquaskipper gewonnen werden konnten.

Zu den weiteren Innovationen des Unternehmens gehören übrigens die mit übergroßen Rädern versehenen Swerver Skates; die elektrischen Hoverwheels; die Orbitwheels, die als Kreuzung zwischen einem Skateboard und einem Paar Inline-Skates beschrieben werden; die Einräder Lunicycle und Solowheel; der dreirädrige Kinderroller Powerwing, der die Fortbewegung von Eis- und Rollschuhläufern nachahmt und exklusiv an die Firma Razor Scooters lizenziert wird; sowie das zweirädrige, selbststabilisierende Elektroauto SHANE, das bislang allerdings erst ein Konzept ist.

Bereits 2004 beginnt das schon mehrfach

erwähnte Unternehmen MW-Line AS mit Planungen

für eine

Atlantiküberquerung

mit einem eigenen Solarboot. Im Januar 2006 war zur

Umsetzung des Projektes der Verein transatlantic21 gegründet

worden, und im März begann der Bau der sun21,

die im September nach Basel transportiert und in Birsfelden zu Wasser

gelassen wird.

Nach der Taufe am 16. Oktober legt das Boot ab und beginnt seine große Reise nach New York. Von Rotterdam aus wird das Solarboot allerdings auf den Frachter Joanna verladen, der das Solarboot sicher durch die schwierigen Passagen im Ärmelkanal und Golf von Biscaya bis nach Cádiz in Spanien bringt.

Nach einem Besuch in Sevilla im November startet das Schiff offiziell am 06. Dezember - und Weihnachten und Neujahr verbringt die Crew der sun21 auf den Kanarischen Inseln. Nit Beginn des Jahres 2007 wird von Las Palmas aus direkt Martinique angesteuert. Die Route ist im Weblog des Projektes sehr gut zu verfolgen, es gibt tägliche Meldungen.

Das Schiff selbst ist ein Katamaran des MW-Line-Typs C 60, etwa 14,00 m lang und 6,60 m breit, wiegt ca. 12 t und bietet 5 - 6 Personen Platz für den mehrwöchigen Aufenthalt auf hoher See. In einem Schiffsrumpf ist eine Küche untergebracht, im anderen die sanitären Anlagen. Zwischen den Schwimmkörpern ist ein großes, mit Solarmodulen überdachtes Deck als Aufenthaltsort.

Die Ausrüstung mit Solarmodulen (2 x 5 kW, ca. 65 m2), Batterien (520 Ah Bleiakkus in jedem Rumpf) und Motoren (2 Gleichstrom-Elektromotoren, je 8 kW) ist so konzipiert, daß das Schiff Tag und Nacht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 - 6 Knoten (10 - 12 km/h) vorankommt, während die Maximalgeschwindigkeit bei 7 Knoten, also ca. 13 km/h, liegt.

Am 08. Mai 2007 erreicht die sun21 nach 52 Tagen und 7.000 Meilen New York. Die 3.500 Meilen lange Strecke über den Atlantik wurde nonstop zurückgelegt. Dies wäre kaum möglich gewesen, wenn das von Thomas Meyer entwickelte optimale Unterschiff nicht eine Fahrleistung von bis zu 100 Meilen pro Tag erlaubt hätte.

Und während eine derartige Fahrt bei gleichen Schiffsabmessungen bis zu 4 t Treibstoff benötigt hätte, verbrauchte die sun21 nur emissionsfreie 2.000 kWh – direkt von der Sonne bezogen. Das Medienecho auf diese erste Atlantiküberquerung mit einem solarbetriebenen Katamaran ist allerdings äußerst bescheiden, oder soll ich sagen beschämend? Inzwischen wurde die sun21 jedenfalls in New York dem WWF geschenkt.

in Indien

Allerdings bekommt man seine Informationen manchmal nur vor Ort.

Die Meldung über

ein indisches Solarboot namens Ra II erhielt ich im

Oktober 2007 von dem Schweizer Solartaxi-Fahrer Louis

Palmer (s.d.) - der dem Boot auf einem See in Udaipur begegnete:

"Unsere Kontaktperson in Udaipur heißt Herr Anuvikram

Singh. Er ist der Direktor der Oldtimer-Sammlung des Maharana von Udaipur. Ich habe gehört, daß Herr Singh auch 10 Solar-Rikschas in seiner Sammlung verwaltet. Solarmobile in Udaipur? Ich muß da gleich hin! Herr Singh hat jedoch nicht nur diese Solar-Rikschas, sein großer Stolz ist sein Solarboot auf dem See. Und da führte er uns hin, und schon tuckerten ... nein, summten wir über den See und bestaunten das Anwesen des Maharana. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so großen Palast gesehen."

An dieser Stelle sei - sozusagen als ergänzender Kontrast - die Ende 2007 veröffentlichte Studie der University of Delaware und des Rochester Institute of Technology erwähnt, derzufolge die Abgase des konventionellen Schiffsverkehrs jährlich 60.000 Menschen das Leben kosten.

Besonders stark betroffen davon sind die Bewohner der europäischen Küstenregionen, wo die Luftverschmutzung für rund 27.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich ist, gefolgt von Ostasien (knapp 20.000 Tote), Südasien (rund 10.000) und Nordamerika (etwa 5.000).

Die Todesursachen sind Herz-Lungen-Erkrankungen sowie Lungenkrebs. Ein eindringliches Argument gegen die weitere Nutzung von Restöl, mit dem diese Schiffe zumeist fahren, und dessen Schwefelgehalt mehrere tausend Mal höher ist als der von normalem Dieseltreibstoff!

Hierzu noch einige Hintergrund-Daten: Im Jahre 2000 stoßen Schiffe in aller Welt 812 Mio. t CO2 aus, und 2007 werden bereits rund 843 Mio. t CO2 in die Luft geblasen. Hinzu kommen noch jede Menge andere schädliche Substanzen wie Schwefeldioxid (SO2) und Stickoxide.

Umweltforscher der US-amerikanischen Oceanic and Atmospheric Administration (OAA) berechnen Anfang 2009 die maritime Luftverschmutzung erstmals auf Grundlage direkter Abgasmessungen. Demzufolge produziert der kommerzielle Schiffsverkehr auf den Ozeanen mit seinen rund 90.000 Frachtschiffen fast halb so viele Luftschadstoffe wie der gesamte globale Autoverkehr. Im Laufe eines Betriebsjahres kann ein einzelnes großes Containerschiff so viel ‚Abgifte’ ausstoßen wie 50 Mio. Autos zusammen.

Immerhin einigen sich im Oktober 2008 in London die 168 Delegierten der Internationalen Maritimen Organisation (IMO) auf strengere Standards – allerdings nur für einige Küstenregionen und Binnenmeere. Von 2010 an darf der Schiffstreibstoff nur noch 1 % Schwefel enthalten, ab 2015 nur noch 0,1 % und ab 2020 muß er zu 90 % schwefelfrei sein (was das auch immer heißen mag), auch wenn dies den Treibstoffpreis im Vergleich zu heute verdoppeln wird. Strengere Standards werden außerdem für Stickoxide verabredet, nicht jedoch für CO2-Emissionen.

Im April 2009 wird eine weitere Berechnung veröffentlicht, die auf vertraulichen Daten von Insidern der Schiffindustrie beruht: Dieser zufolge verschmutzt ein einzelner Superfrachter die Atmosphäre genauso sehr wie 50 Millionen Kraftfahrzeuge. Was bedeutet, daß nur 15 Stück dieser Schiffe soviel Abgase in die Luft blasen wie alle die rund 760 Millionen existierenden Kraftfahrzeuge zusammen. Laut Wikipedia sind derzeit 57 gigantische Containerschiffe auf den Weltmeeren unterwegs (Stand Anfang 2010). Insgesamt gibt es rund 90.000 Schiffe, welche die Ozeane befahren.

Ende 2010 startet die Nichtregierungsorganisation Carbon War Room den Online-Dienst shipefficiency.org, ein Kennzeichnungssystem für die Energieeffizienz von Frachtschiffen – den Energy Effiency Design Index (EEDI).

Schätzungen im Jahr 2025 sperchen von 940 Mio. Tonnen CO2, die der Seeverkehr jährlich ausstößt.

Doch nun zurück zur allgemeinen Übersicht:

Im Juni 2007 findet auf dem Seerhein, einem im Bodenseebecken liegenden Abschnitt des Rheins, die Schiffstaufe der Solgenia statt, einem Forschungsschiff und Solarboot der Hochschule Konstanz, dessen Elektro-Hybridantrieb als weltweit erster Photovoltaik, Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellentechnik kombiniert. Der Wasserstoff wird an Land mit einer PV-Anlage erzeugt und in Gasflaschen zwischengespeichert. Bei Bedarf wird damit das Boot betankt.

Entwickelt wird das 8,5 m lange und 2,5 m breite Forschungsschiff unter der Leitung von Richard Leiner und Christian Schaffrin, der schon 1988 mit dem Solarboot Korona für große Aufmerksamkeit sorgte. Die neue Solgenia hat ein 720 W PV-System, eine 210 Ah Batterie, zwei Brennstoffzellen mit jeweils 1,2 kW sowie einen 4/8 kW Asynchronmotor. Der Wasserstofftank faßt 70 Liter bei 350 bar.

Mitte 2007 wird

das Highend-Elektroboot Lear

204 von Lear Baylor Inc. aus Newport

Beach, Kalifornien, erstmals in der Presse vorgestellt, das bis zu

zwölf Personen faßt, einen 36 V Gleichstrommotor besitzt und bei

voller Batterieladung eine Reichweite von 8 - 10 Stunden bei 6

- 8 km/h Fahrgeschwindigkeit hat. Das 6,10 m lange und 2,59 m breite

Boot hat ein Leergewicht von 1.225 kg und erlaubt eine maximale Zuladung

von 1.361 kg.

Das Boot wird in verschiedenen Versionen angeboten: das Modell Basic Lear 204CE, das es offen bzw. mit Soft-top gibt, sowie das Modell Luxury Lear 204CE, das es als Hard-top und als Lectra-Lift Hard-top Ausführung gibt. Dies ist ein ausfahrbares Hardtop, das den Preis des schnittigen Bootes allerdings auf 43.700 € steigen läßt.

Die Firma Lear Baylor wird übrigens durch Shanda Lear Baylor, der Tochter des Learjet-Flugzeugentwicklers Bill Lear, und ihren Ehemann Terry Baylor geleitet, einem international anerkannten Bootsdesigner.

Ebenfalls Mitte 2007 wird in Kingsley

Lake, Florida, der Prototyp des U-Bootes Fathom der 2005 von

Reynolds Marion gegründeten Firma Marion

Hyper-Sub zu Wasser gelassen

und mehrere Monate lang erfolgreich getestet.

Das eher wie ein Fluggerät aussehende Tauchboot faßt neben dem Piloten vier Passagiere, wiegt 13,3 Tonnen, ist 10,4 m lang und 4 m breit. Es handelt sich um ein Hybridboot, denn während der Oberflächenfahrt werden zwei 440 PS Yanmar Diesel angeworfen, die eine Geschwindigkeit von 40 Knoten erlauben. Getaucht wird dann mit zwei elektro-hydraulischen 60 PS Antrieben, die von zwei AGM-Batteriebänken mit 13 kWh Speicherkapazität versorgt werden.

Neben der Grundversion HS-250 Sport soll es eine professionelle Version HS-600 sowie eine für größere Tiefen mit der Bezeichnung HS-1200 geben. Die erreichbaren Tauchtiefen werden je Version mit 76 m, 182 m bzw. 365 m angegeben.

Im September 2007 finden von dem Forschungsschiff RRS Discovery aus die ersten tiefen Erprobungsfahrten mit einem Unterwasserfahrzeug statt, das für Tiefen bis zu 6.000 m ausgelegt ist. Das Projekt Autosub6000 der DeepSeas-Gruppe am National Oceanography Centre zielt darauf ab, mit hoch entwickelten Tauchrobotern den Meeresboden zu kartieren und wissenschaftliche Daten aus bisher schwer zugänglichen Tiefseegebieten zu gewinnen.

Die ersten wissenschaftlichen Missionen, darunter bathymetrische Vermessungen und Hydrothermalquellen-Suchen, führt das gleichnamige Autosub6000 im Jahr 2008 durch, und bis Mitte 2012 werden u.a. die Porcupine Abyssal Plain (PAP) im Nordatlantik kartiert und dabei mehr als eine halbe Million Bilder aufgenommen, die langfristig zu einer einheitlichen Karte des PAP zusammengefügt werden sollen.

Außerdem erhoffen sich die Wissenschaftler des National Geographic Centre von den Bildern wichtige Informationen über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Meeresboden sowie über die Tierwelt in diesem Gebiet.

(Grafik)

Im Oktober 2007 meldet die Presse, daß das

Konzept-Segelschiff Volitan des Designerduos Hakan

Gürsu und Sozum Dogan aus Ankara gleich zwei

erste Preise beim International Design Award 2007 gewonnen

hat. Ein Jahr später kommt der Green Dot Award

2008 hinzu.

Der Name des futuristischen Leichtbau-Boots, das Sonne und Wind gleichermaßen nutzen kann, stammt von einem fliegenden Fisch. Sollte das Schiff tatsächlich gebaut werden, würde es das ‚grünste’ Schiff auf dem Meer sein.

Ebenfalls im Oktober 2007 stoße

ich auf eine neue und sehr interessante Variante der elektrischen Mobilität

- unter Wasser. Der AquaStar ist ein elektrisch

angetriebener Scooter, mit dem man sich wie auf einem Motorrad durch

Unterwassergärten bewegen kann.

Das Vehikel besitzt einen fest mit dem Korpus verbundenen Helm zum Atmen, der dadurch – gemeinsam mit dem übrigen Equipment zur Luftversorgung – keine Belastung für den Fahrer darstellt. Außerdem kann man den AquaStar jederzeit verlassen, ein wenig herumschwimmen, und dann zum Atemholen den Kopf wieder in den Helm stecken.

Das Gefährt der Brüder Dmitry und Timophey Ryabikiny aus der russischen Stadt Yeisk, welche ihr Unternehmen Aqua Star im Jahr 2005 gegründet hatten, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 7 km/h und ist für eine Wassertiefe bis 12 m ausgelegt. Das Gerät wird auch von der Firma Hydrodome LLC als HydroBOB angeboten.

Die beiden Entwickler arbeiten auch an einem 1,7 m langen und 1,4 m hohen Zweisitzer, dem AquaStar 2, der im März 2009 in den Fachblogs vorgestellt wird. Das ähnlich wie ein Motorrad zu steuernde Teil hat zwei Motoren, einen für die Vorwärts-, den anderen für die Auf- und Abstiegsbewegung. Es kann 5 km/h Spitze erreichen und die Akkus erlauben eine Fahrzeit von bis zu zwei Stunden - wobei der Sauerstoff jedoch nur für 70 Minuten reicht. Das auch AS-2 Scooter genannte Tauchgefährt hat stark erweiterte Sichtfelder.

Außerdem wird an einem größeren Modell namens AquaStar Dolphin gearbeitet, mit dem es bis auf 20 m Tiefe gehen soll. Man rechnet damit, das neue Unterseeboot für 4 Personen im Sommer 2011 vorstellen zu können.

Wie so oft gibt es auch ein mit dem AquaStar fast

identisches System, das im vorliegenden Fall den Namen Breathing

Observation Bubble (BOB) trägt.

Es ist ein 44 kg schweres Gerät, das mit einer Person bis zu 14 m tief

abtauchen kann und mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Knoten vorankommt.

An diese Stelle paßt der Hinweis, daß auch die

kleinen und inzwischen schon recht weit verbreiteten Unterwasserscooter elektrisch

angetrieben werden. Bei diesen handelt es sich um verkapselte Akku/Motor-Systeme

mit verkleideten Schrauben, die beim Schnorcheln und Strandtauchen

genutzt werden.

Als Beispiel sei das Modell Seadoo GTI genannt, das bis zu einer Geschwindigkeit von 4 km/h beschleunigt, inklusive Batterien 8,2 kg wiegt und bei normaler Anwendung eine Laufzeit von zwei Stunden hat. Es kostet knapp 370 € (Ende 2010 wird es für 474 € angeboten).

Aber es gibt auch noch ganz andere

Kaliber: Ihre

ersten Testfahrten macht die FireFly im

November 2007. Das 4,6 m lange elektrische Rennboot

des Electric Record Team UK soll 2008 den bisherigen

Geschwindigkeitsrekord brechen, den das Team im November 2005 aufgestellt

hatte (s.o.). Das Boot ist für eine Maximalgeschwindigkeit von 208

km/h ausgelegt.

Tatsächlich setzt Helen Loney mit dem Boot ein Jahr später, im November 2008, einen neuen Weltrekord für elektrisch betriebene Boote - mit 122,88 km/h. Befremdlich ist allerdings, daß darüber so gut wie nichts berichtet wird.

Ebenfalls im November 2007 erprobt Boeing ein

elektrisch angetriebenes, unbemanntes Unterwasserfahrzeug (Unmanned

Underwater Vehicle, UUV), das von U-Booten ausgesetzt und wieder aufgenommen

werden kann.

Der Durchmesser des autonom operierenden Geräts namens AN/BLQ-11 UUV, an dem insbesondere die US Navy interessiert ist, beträgt 47 cm, damit es in Torpedo-Rohre paßt. Es soll unter anderem zur Minensuche eingesetzt werden.

Carbon

Schon als Produkt angeboten wird ein elektrisches

Motorboot der britischen Firma Patterson Boatworks namens Elektra

Carbon für

7 Personen, das mit 144 V / 23 kW Lithium-Eisenphosphat-Batterien ausgestattet

ist, die sich 3.000 Mal aufladen lassen.

Der ‚Saft’ reicht aus, um das Boot eine Stunde lang mit 15 Knoten zu fahren oder mit 7 Knoten gut 130 km weit zu kommen.

Ästhetisch sehr elegant und auch clever durchdacht wirkt

ein Konzept, das im November 2007 veröffentlicht wird

und von vier Studenten der TU München stammt, Carolin

Dissmann, Tibor

Bartholomä, Daniel Boos und Andreas

Schwab.

(Grafik)

Solar Proa ist ein autarkes, solargetriebenes Freizeitboot, das auf den ersten Blick wie ein Katamaran aussieht. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Mono mit steuerbordseitigem Ausleger zum Stabilisieren des schlanken Hauptrumpfes. Dadurch konnte ein geringer Wasserwiderstand mit einer großen Decksfläche verbunden werden, um diese ausreichend mit Solarzellen bestücken zu können.

Das 7,38 m lange und 800 kg schwere Boot bietet Platz für sechs Personen und hat eine hochklappbare Abdeckung, die auf der Oberseite ebenfalls mit Solarzellen bestückt ist.

(Grafik)

Im Hafen oder an der Boje lassen sich Hardtop-Bimini und Heckplattform via Fernbedienung in drei Teilen bewegen und zu einer ebenen Decksfläche vereinen, die auch einen formschönen Schutz für das Teakcockpit darstellt. Im geschlossenen Zustand ist dann nur noch die glatte und ebene, 14,5 m2 große Photovoltaik-Oberfläche mit ihren 1.368 Zellen zu sehen.

Gepuffert wird der Sonnenstrom in sechs Lithium-Mangan-Akkus, die sich aber auch an jeden 230 V Anschluß aufladen lassen. Mit seinem 2 kW Motor soll das vollelektrische Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 6,6 Knoten erreichen und mit voller Batterieladung und 50 % Ladeleistung der Solarzellen sind etwa sechs Stunden ‚volle Fahrt’ möglich. Von einer Umsetzung, die über den Bau eines kleinen Modells hinausgeht, ist bislang leider nichts bekannt.

(Grafik)

Für den Abschluß des Jahres 2007 bietet

sich ein eigenwilliges Design an, das in diesem Jahr einen Preis der

Design Academy Eindhoven, Holland, erringt. Der Reef Explorer des

Designers Gert Jan van Breugel ist weitgehend transparent,

was einen Rundumblick auf die Unterwasserwelt erlaubt.

Angetrieben wird das für den touristischen Einsatz geplante Wasserfahrzeug von zwei 12 V Elektromotoren, deren Energie durch Solarpaneele eingefangen wird, die sich auf den beiden Auslegern des kleinen Trimarans befinden.

Weiter mit den Elektro- und Solarschiffen...