Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (IV)

2010

Auch in diesem Jahr gehen mehr und mehr Schiffbauer

dazu über, ihre Boote mit Hybridmotoren auszustatten – wobei es sich

hierbei zumeist um kleinere Elektromotor-Antriebe handelt, die in erster

Linie dazu dienen, bei Hafenfahrten reine Luft zu hinterlassen.

Ich werde diese im weiteren Verlauf nicht mehr einzeln aufführen, sondern

mich mehr auf reine Solar- bzw. Elektroboote sowie besonders innovative

Konzepte konzentrieren.

Zuerst jedoch die aktuellen Neuigkeiten über das Solarwave Projekt:

Nach einem erfolgreichen Stapellauf im Bonner Hafen Mitte Dezember 2009 startet der Solarkatamaran Solarwave am 13.1.2010 zu einer mehrtägigen Jungfernfahrt. Die erste, 102 km lange Teilstrecke von Königswinter nach Düsseldorf wird in acht Stunden zurückgelegt, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 13 km/h. Zieht man die Niedrigwasser-Strömung des Rheins von ca. 4 – 5 km/h ab, bleiben etwa 8 – 9 km/h, die das Boot aus eigener Kraft zurücklegt – wobei mit einer Leistung von nur 2 kW gefahren wird.

Solarwave

Am 26.01. findet dann unter großer Pressebeteiligung die Schiffstaufe des Solarwave statt, Taufpate ist der deutsche Fußballfunktionär Reiner Calmund. Am 10.3. werden die Testfahrten abgeschlossen und nach der Installation aller Solarpaneele und anderer Einrichtungen startet das Boot am 7.4. im Mondorfer Hafen bei Bonn zur ersten energieautarken Weltumrundung.

Am 15.4. trifft es in Frankfurt ein, am 26. läuft es in der Nähe von Aschaffenburg auf eine nicht gekennzeichnete Gribbe auf (vom Ufer aus senkrecht zum Flußverlauf in den Fluß hineinreichende Steinschüttung), wobei es ein Leck gibt, wird drei Tage später in Schweinfurt aus dem Wasser gehoben und repariert - und schwimmt Anfang Mai weiter.

Von Passau geht es über Linz weiter nach Wien, doch dann treten an den Propellern Probleme auf, die einen weiteren ‚Landgang’ erforderlich machen. Die neuen Propeller der Firma Kirschbaum sind von Hand nachbearbeitete Qualitätsprodukte. Außerdem wird unter jedem Rumpf ein Kiel angebaut, der dem Propeller und dem Ruder Schutz vor Treibholz und Grundberührung geben soll. Am 9.6. geht es weiter in Richtung Belgrad, wo die Solarwave im sogenannten Schiffsfriedhof von Turnu Severin fast von Frachtern zerdrückt wird, als sich ein ca. 80 m langer Leichter aus einem ankernden Schubverband löst.

Über Rumänien geht es weiter, bis das Solarboot Anfang August das Donau-Delta erreicht. Nach einem 2-wöchigen Heimaturlaub in Österreich starten Heike und Michael wieder und kommen über Bulgarien am 18.9. im Marmara-Meer an. Ende des Monats geht es dann weiter in die Ägäis.

Währenddessen startet im Oktober die schnelle PlanetSolar ihre solare Weltumrundung (s.u.), welche die Solarwave überholen wird – der Ansporn, die ersten zu sein, ist damit hinfällig. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: PlanetSolar will die Umrundung in möglichst kurzer Zeit zurücklegen, während es das Ziel von Solarwave ist, möglichst viele Menschen direkt und unmittelbar zu erreichen und von der Machbarkeit solarer Energieversorgung zu überzeugen.

Das Team beschließt daher, das nächste Jahr im Mittelmeer zu verbringen und weiter wie bisher Promotionsfahrten mit Gästen zu unternehmen. Am 21.10. wird die Solarwave in Tholos auf der griechischen Insel Chios aus dem Wasser gehoben und geht ins Winterlager.

Um im Kontext zu bleiben, sollen hier auch die weiteren Entwicklungen zusammengefaßt werden. Im Zuge des persönliches Austauschs kommt die Idee auf, daß ich mich auf dem Schiff befinden sollte, sobald die Tour an die Küsten der arabischsprachigen Länder Nordafrikas und des Arabischen Golfes führt. Die Geschehnisse ab 2011, die zynisch als ,Arabischer Frühling’ bezeichnet werden und mehrere Staaten ins Chaos stürzen, verhindern jedoch eine Verfolgung der geplanten Route - und damit auch meine Teilnahme.

Im Mai 2015 - nach einer fünfjährigen Erprobungsphase der Solaryacht, während der das inzwischen Solarwave 46' genannte Schiff immerhin 12.000 Seemeilen zurückgelegt hat, kommt der Hersteller zu dem Schluß, daß die Fortbewegung auf dem Wasser nur mit der Kraft der Sonne möglich ist. Immerhin hat der autarke Katamaran während dieser Zeit mit der Crew und bis zu sechs Gästen erfolgreich diverse europäische Flüsse und Seen sowie das Mittelmeer befahren, und dies auch unter klimatischen Bedingungen wie Schneefall, Eis, Regen und Sturm.

Nun kommt die SOLARWAVE AG mit einem neuen, technisch und ästhetisch optimierten Modell heraus, der Solarwave 62', die seit 2008 zusammen mit Orhan Celikkol entworfen wurde, dem Chefdesigner der türkischen Werft Nedship. Der luxuriöse 62-Fuß-Katamaran kombiniert ein Rumpfdesign aus Kohlefaserverbundwerkstoffen mit dem Solarenergiesystem von Michael Köhler, womit die Yacht im Prinzip eine unbegrenzte Reichweite hat, sogar bei einer Reisegeschwindigkeit, die der von Segelkatamaranen entspricht. Der elektrische Antriebsstrang stammt von der türkischen Firma Imecar.

Das einziehbare Dach der Yacht ist mit einer 15 kW PV-Anlage verkleidet, die mit einem 80 kWh (andere Quellen: 100 kWh) Batteriepaket verbunden ist. Mit zwei E-Motoren (41 kW Dauerleistung und 62 kW Spitzenleistung) fährt die Yacht bei Sonnenschein und leichtem Wind mit Geschwindigkeiten von 7 - 13 Knoten, ohne daß zusätzliche Kraftstoffquellen genutzt werden müssen. Standardmäßig gibt es ein 8 kW Notstromaggregat sowie eine 6,5 m lange Beiboot-Garage.

Nedship wird auch eine Hybridversion der Solarwave 62' anbieten, die mit D3 VolvoPenta-Motoren mit 220 PS ausgestattet ist und eine Geschwindigkeit von über 20 Knoten ermöglicht. Darüber hinaus wird eine spezielle segelunterstützte Version für Eigner erhältlich sein, die eine sportlichere Yacht suchen. Weitere Modelle in Arbeit sind die Relax 72' und die Eclipse 85' mit drei Decks, die mehr Platz bieten.

Die neue Solarwave 62' soll im Herbst 2015 auf den Markt kommen und als Basisversion ab 2,5 Mio. € kosten wird. Im November 2016 wird gemeldet, daß die zweite Einheit bis Februar des Folgejahres im Wasser sein soll, während man bereits am Gehäuse der dritten Einheit arbeitet. Nach Angaben der Firma gibt es einen Auftragsbestand von neun Bestellungen.

Nach einigen Pressemeldungen im Jahr 2017 wird es allerdings ruhig um die SOLARWAVE AG, und auch die Homepage der Firma ist nicht mehr erreichbar.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Unter dem Namen SolarWave firmierte auch ein im Jahr 2009 gegründetes schwedisches Unternehmen, das solare Wasserreinigungssysteme herstellte und in mehreren afrikanischen Ländern aktiv war. Die Firma stellte ihre Tätigkeit jedoch 2019 ein und wurde zwei Jahre später liquidiert. Auch die Firma SolarWave Energy Inc. aus Cambridge, die schon seit 1978 thermische Solarkollektoren herstellt, hat nichts mit Schiffen zu tun - ebenso wenig wie der PV-Installer Solar Wave Supply Co. aus New Jersey oder der Solarparkbetreiber SolarWave Group AG auf Zypern. Der Namen scheint wirklich sehr beliebt zu sein.

Nun zur allgemeinen Jahresübersicht 2010:

Das utopistische Designbüro Vincent Callebaut Architects, das ich schon mehrfach in den Kapiteln über Solar- und Windarchitektur erwähnt habe, stellt Anfang des Jahres das Konzept eines zu 100 % autonomen Gartenschiffes namens Physalia vor. Gedacht ist, auf den europäischen Flüssen zu navigieren und dabei soviel erneuerbare Energie zu ernten, daß sogar ein Überschuß erzielt wird.

(Grafik)

Das Dach der Physalia besteht aus einer doppelten pneumatischen Membran, die mit flexiblen Solarzellen ausgestattet ist. Unter dem Rumpf gibt es Wasserkraft-Turbinen, welche die Strömungsenergie des Flusses in Strom umwandeln.

Die Strukturoberfläche besteht aus mit Aluminium verkleidetem Stahl. Darauf kommt dann eine Schicht aus TiO2, die mit UV-Strahlen reagiert und das Wasser reinigt. Darüber hinaus existiert in der Doppelhülle des amphibischen Gartens ein hydraulisches Netzwerk, welches das Fluß-Wasser filtert und im Gründach biologisch reinigt.

Die Sanyo Electric Co. Ltd., die Mitsui

O.S.K. Lines Ltd. und Mitsubishi Heavy

Industries Ltd. wollen gemeinsam ein hybrides

Autotransportschiff entwickeln, wird Mitte Januar 2010 gemeldet.

Das Projekt eines ‚Hybrid Car Carrier using Natural Energy’ wird vom

japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus

gefördert. PV-Zellen bis 200 kW und Li-Io-Batterien bis 3 MWh sollen

den CO2-Ausstoß des Frachters

signifikant senken. In See stechen soll das Schiffe im Laufe des Jahres 2012.

Auf der weltgrößten Wassersportmesse boot 2010 in

Düsseldorf wird im Januar ein Faltboot mit Sonnenenergie-gespeistem

Motor vorgestellt - und die slowenische Werft Seaway präsentiert

ein umweltschonendes Modell namens Greenline 33 Hybrid

Solar,

das mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet ist. Die ausgesprochen

leise, 10 m lange und nur 4,5 t schwere Motoryacht kann im reinen Elektrobetrieb

bis zu fünfeinhalb Knoten (~ 10 km/h) schnell fahren. Bei drei Knoten

dauert es gute fünf Stunden, bis sich die Lithium-Polymer-Akkus entleert

haben. Der Preis soll ab 126.800 € betragen, die Solarmatte auf dem

Dach gibt es für 10.000 € Aufpreis.

Relativ günstig sind die elektrisch

betriebenen U-Boote der 2005 gegründeten dänischen

Firma U-Boat Worx B.V. aus Breda, da diese bereits

in Kleinserie gefertigt werden. Aufgrund der fortgesetzten Aktivitäten

und Innovationen des Unternehmens soll dieses hier etwas ausführlicher

präsentiert werden.

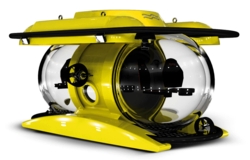

Die als äußerst solide geltenden Boote - sie sind vom Germanischen Lloyd zertifiziert - gibt es in zwei Baureihen. Die C-Quester gibt es für 2 - 3 Personen, sie erreichen eine Tiefe bis 100 m, sind mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet und verfügen über ein Luftrecyclingsystem.

Das Modell C-Quester-3 kann im Notfall mehr als 96 Stunden unter Wasser bleiben. Im Normalfall dauern die Tauchfahrten allerdings nur acht Stunden. Charakteristisch ist die halbkugelförmige Acrylkuppel mit zwei sich überkreuzenden Schutzreifen aus Edelstahl, die den Passagieren eine 360° Rundumsicht erlaubt, sowie ebene Glasplatten an der Unterseite.

Tauchboote der Reihe C-Explorer, die es für 1, 2 oder 3 Personen gibt, können sogar bis in eine Tiefe von 1.000 m vorstoßen. Optional gibt es eine Vielzahl an Zubehör wie Roboterarme, Unterwasser-Navigationssysteme, HD-Video-Kameras oder ferngesteuerte Fahrzeug (ROVs), die aus dem Inneren des U-Boots gesteuert werden können. Der C-Explorer 1 ist mit einer 10 kWh Li-Io-Batterie ausgestattet und kostet 280.000 €, während die größeren Modelle, deren Preise noch nicht bekannt sind, 40 kWh an Bord haben.

(Grafik)

Mit dem Bau einer Version für fünf Personen und eine Tauchtiefe von 100 m wird im Dezember 2010 begonnen. Wie seine kleineren Geschwister wird der C-Explorer 5 von einer 42 kWh Li-Io-Batterie versorgt, um die vier 1,3 kW Motoren anzutreiben, zwei für die horizontale und zwei für die vertikale Bewegung. An der Oberfläche wird eine Geschwindigkeit von 4 Knoten, unter Wasser eine von 2,5 Knoten erreicht. Die Maße des U-Boots betragen 510 x 360 x 220 cm, es wiegt 6,5 t und hat eine Zuladung von 550 kg. Als Zielpreis werden 840.000 € genannt.

Im September 2011 melden die Blogs, daß man den C-Explorer 5 jetzt mieten kann, der bis auf 300 m abtauchen kann, wie nun gemeldet wird. Das kurz CE5 genannte Tauchgerät, welches das Unternehmen als „die erste Unterwasser-Limousine der Welt“ bezeichnet, wird erstmals auf der 22. Monaco Yacht Show vorgestellt.

Die Betriebszeit soll bis zu acht Stunden betragen, mit der Option, auf 16 Stunden aufzurüsten, die Höchstgeschwindigkeit 3 Knoten. Wenn es unter der Wasseroberfläche schief geht, kann es 96 Stunden lang lebenserhaltend arbeiten. Die zwei Paare Schubdüsen für den horizontalen und vertikalen Antrieb leisten 2 kW. Zu den optionalen Extras gehören ein externer Manipulatorarm, ein bildgebendes Sonar, LED-Leuchten, eine HD-Videokamera und sogar ein ferngesteuertes Fahrzeug, mit dem Bereiche erkundet werden können, in die der CE5 selbst nicht hineinpaßt.

Der Charterpreis für einen Monat inklusive Besatzung, Versicherung, Ersatzteile usw. wird mit 75.000 € angegeben, der Verkaufspreis beträgt 1,9 Mio. €.

Im Februar 2012 folgt mit dem Katamaran Deep Blue, der gemeinsam mit Ardoin Yacht Design entworfen wurde, der perfekte Begleiter für die Ein-, Zwei- und Dreimann-U-Boote von U-Boat Worx, der das U-Boot und zwölf Passagiere mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Knoten zu Ihrem Tauchplatz transportieren und dann das U-Boot zum Aussetzen und Anlegen hydraulisch absenken und anheben kann.

Im August 2014 bringt U-Boat Worx das Super Yacht Sub 3 auf den Markt, dessen Startpreis 1,75 Mio. € lautet. Das Sporttauchboot ist speziell für das Leben an Bord einer Superyacht entwickelt, um den Gästen die Möglichkeit zu bieten, den Meeresboden, Schiffswracks, Riffe und das Meeresleben in einer Tiefe von bis zu 300 m zu erkunden.

Sub 3

Die Kabine ist mit drei bequemen Sitzen, einem großen runden Fenster an der Vorderseite und einem kurzen, zylindrischen, verglasten Bereich ausgestattet. Die Gesamtkapazität der Antriebsbatterie für das U-Boot beträgt standardmäßig 15,6 kWh, kann aber optional verdoppelt werden, während die Haus- und Überlebenssysteme von einem zusätzlichen 6- oder 12 kWh Akkupack gespeist werden.

Elektrisch betriebene horizontale, seitliche und vertikale Schubdüsen bewegen und lenken das Tauchfahrzeug, das mit zwei Joysticks bedient wird. Um es für Superyacht-Eigner so attraktiv wie möglich zu machen, wurde es so kompakt und leicht wie möglich gestaltet, mit einer Höhe von nur 171 cm und einem Gewicht von 3.490 kg. Damit kann das U-Boot mit fast jeder Krananlage ins und aus dem Wasser gehoben werden. Die Serienmodelle werden ab 2015 ausgeliefert.

Im Oktober folgt mit dem - natürlich roten - ,Unterwasser-Ferrari’ HP Sport Sub 2 ein weiteres Mitglied der Tauchbootreihe von U-Boat Worx. Mit einen Piloten und einen Passagier kann es bis zu sechs Stunden lang in eine Tiefe von 100 m unter den Wellen agieren. Das Boot mit einem neuen Druckrumpfdesign aus Acrylstahl ist 285 cm lang und 235 cm breit und hat eine stromlinienförmige Form. Das Gewicht beträgt 2.200 kg.

Mit zwei elektrischen 2,7 kW Strahlrudern für den horizontalen Antrieb und vier 2,7 kW Strahlrudern für den vertikalen erreicht das Sporttauchboot an der Oberfläche eine Geschwindigkeit von 3 Knoten und unter Wasser 2 Knoten. Als Preis werden 1,35 Mio. $ genannt, inkl. Batterieladegerät, Schulungskurs und DNV-GL-Zertifizierung. Dieses Modell soll im dritten Quartal 2015 ausgeliefert werden.

Das nächste U-Boot-Modell für Touristen ist das Cruise Sub, das erstmals im April 2016 gezeigt wird. Das Boot kann fünf, sieben oder neun Personen bis zu einer Tiefe von 1.140 m befördern und ihnen durch zwei große Acrylkugeln einen Panoramablick auf das Geschehen um sie herum bieten. Der Fahrer sitzt in der zylindrischen Druckhülle in der Mitte, und die Ledersitze im Inneren können gedreht werden, damit jeder Passagier einen guten Blick hat.

Die Cruise Subs können bis zu zwölf Stunden lang tauchen, die Preise für das Modell mit fünf Sitzen beginnen bei 2,53 Mio. €.

Im April 2017 meldet das Unternehmen, daß seine neueste Modellreihe, der C-Researcher, eine neue Batterie für tiefere und längere Einsätze nutzt. Dabei handelt es sich um ein neues, drucktolerantes Lithium-Ionen-Batteriesystem, das eine Kapazitätssteigerung von 350 % im Vergleich zu Blei-Säure-Systemen ermöglichen soll. Nach Angaben von U-Boat Worx wurde die 62 kWh Batterie bis zu einer Tiefe von 4.000 m getestet, was dem doppelten Betriebsbereich des am tiefsten tauchenden C-Research-U-Boots entspricht.

Die C-Researcher-Reihe umfaßt fünf Modelle, angefangen mit dem 2-500, einem Zweipersonen-U-Boot, das bis zu 500 m tief tauchen kann. Das 2-2000 kann zwei Passagiere sogar bis zu 2.000 m unter die Oberfläche bringen. Außerdem gibt es drei verschiedene Drei-Personen-Modelle, die 480 m, 1.100 m und 1.700 m tief tauchen können. Auch hier bietet eine große Acrylkugel einen Panoramablick.

Die neuen C-Research U-Boote sollen im zweiten Quartal 2018 auf den Markt kommen, zu den Preisen gibt es noch keine Angaben.

Ende 2020 folgt das Zweipersonen-Tauchboot NEMO, das nach Angaben der U-Boat Worx mit nur 2.500 kg das leichteste bemannte U-Boot der Welt ist. Das Design, das hinter einem Anhänger hergezogen oder auf einer Yacht transportiert werden kann, wird dem renommierten Red Dot Concept Design Award 2020 ausgezeichnet. Mit einer maximalen Tiefe von 100 m und einer Betriebszeit von bis zu acht Stunden ist es das perfekte Schiff für Erkundungs- oder Tiefseemissionen, um mehr über die Unterwasserökologie zu erfahren.

Der Innenraum ist komfortabel und die transparente Luke gibt den Zugang zu dem vollklimatisierten Innenraum des Bootes frei, das mit der neuesten Unterwassertechnologie ausgestattet ist, darunter SONAR, Manipulatorarm, Klimaanlage und drahtlose Unterwasserkommunikation, was auch den Preis von 1,06 Mio. $ rechtfertigt. Bei Bedarf kann das U-Boot auch von einer Yacht oder vom Ufer aus ferngesteuert werden.

Im Oktober 2021 bringt U-Boat Worx ein weiteres elektrisches Sport-U-Boot mit Blasenkabine auf den Markt, das fast dreimal so schnell wie ein durchschnittliches Luxus-Tauchboot. Das für drei Personen gedachte Super Sub, ursprünglich eine Auftragsarbeit, erreicht eine Geschwindigkeit von 8 Knoten, besitzt ein 60 kW Antriebssystem und eine Kabine mit drei Sitzen.

Der 62 kWh Akku hat genug Saft, um zwischen zwei Aufladungen bis zu acht Stunden unter Wasser durchzuhalten. Ein limitierender Faktor ist die Tiefe von maximal 300 m. Die Firma gibt an, daß das Original-Supersub im Jahr 2023 ausgeliefert wird und daß dieses Modell ein Kernstück der allgemeinen U-Boot-Produktpalette des Unternehmens bilden wird. Eine Preis wird noch nicht genannt - allerdings kündigt das Unternehmen im November 2022 eine Überarbeitung des Designs an, die das Wasserfahrzeug noch schneller machen soll, das damit auf 10 Knoten kommen soll.

Letzteres ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem niederländischen maritimen Forschungsinstitut MARLIN, das sich auf Strömungsberechnungen spezialisiert hat. Die Seeversuche mit dem neuen Super Sub sollen im Frühjahr des Folgejahres beginnen.

Wie bereits im April 2022 berichtet wird, hat der niederländische U-Boot-Hersteller nun ein Geschwistermodell des Cruise Sub von 2016 vorgestellt, das aus Acryl besteht, bis zu neun Personen transportieren kann und mit einem einzigen eiförmigen Beobachtungsfenster ausgestattet ist. Das Flaggschiff der neuen, Nexus genannten Serie besteht aus zwei Modellen - eines für sechs Erwachsene, zwei Kinder und einen Piloten, das andere für insgesamt sieben Insassen. Beide verfügen über einen besonders großen elliptischen Druckkörper mit Business-Class-Sitzen im Inneren.

Jedes Modell ist für eine Tiefe von 200 m ausgelegt und verfügt über eine 62 kWh Batterie mit drucktolerantem Lithium-Ionen-Akku, die für bis zu 18 Stunden Betrieb pro Ladung bei bis zu 10 Tauchgängen pro Tag ausreicht. Mit zehn 6,4 kW Triebwerken wird eine Höchstgeschwindigkeit von 3 Knoten erreicht, nebst der Fähigkeit, in jede Richtung zu manövrieren. Auch hier gibt es noch keine Informationen über den Preis.

Nur einen Monat später kündigt die Firma einen riesigen neuen Unterwasser-Treffpunkt für bis zu 120 Gäste plus Crew und Personal vor: Die Under Water Entertainment Platform (UWEP) ist mit einer Fläche von 150 m2 ein richtiger Unterhaltungsraum, der als Unterwasser-Restaurant, Kasino, Hochzeitslocation, Tagungsraum o.ä. eingerichtet werden kann.

(Grafik)

Das 35,1 m lange, 7,7 m breite und 7 m hohe U-Boot hat 14 riesige Acrylfenster mit einem Durchmesser von 4,5 m und ist mit einem starken Beleuchtungssystem ausgestattet, damit jeder einen klaren Blick auf die Umgebung hat. Die vorderen und hinteren Abschnitte sind in zwei Ebenen unterteilt - die obere ist ein bühnenartiger Bereich für zusätzliche Sitzplätze, und die unteren Abschnitte verbergen den Pilotenraum im vorderen Bereich und eine Catering-Küche nebst fünf Badezimmern im hinteren.

Das rein elektrische Fahrzeug ist mit vier 80 kW starken Horizontalstrahlern und vier 40 kW starken Vertikalstrahlern zur Unterstützung der Ballast- und Auftriebssysteme ausgestattet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 3 Knoten an der Oberfläche und 2,5 Knoten unter Wasser, wobei die stählerne Druckhülle des UWEP erlaubt, bis zu 200 m tief abzutauchen. Für das enorme Unterwasser-Batteriepaket mit 1,2 MWh werden hochkapazitive Blei-Säure-Batterien verwendet, was für Fahrten von bis zu 18 Stunden ausreicht.

Daneben bietet das Unternehmen auch kürzere Versionen mit 27,1 m Länge und zwei Dritteln der Bodenfläche für bis zu 80 Gäste plus Crew und Personal an. Bislang ist es aber noch zu keiner Umsetzung gekommen.

Im September wird gemeldet, daß das Zweipersonen-Tauchboot NEMO, das letztes Jahr auf den Markt gebracht wurde, nun in die Serienproduktion gegangen sei, mit dem Ziel, bis 2030 insgesamt 1.000 U-Boote zu Wasser zu lassen. Die Produktionssteigerung ermöglicht es U-Boat Worx, den Grundpreis für das Modell NEMO 1 auf 545.000 € und für den Zweisitzer NEMO 2 auf 590.000 € zu senken, d.h. fast 40 % unter dem ursprünglichen Preis.

Beide NEMO-Varianten können sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 Knoten fortbewegen, bis zu einer Tiefe von 100 m tauchen und bis zu acht Stunden autonom arbeiten. Der NEMO 1 wiegt 2.100 kg, während der NEMO 2 2.500 kg auf die Waage bringt.

(Grafik)

Ein weiteres, sehr eigenes Design zeigt U-Boat Worx im Oktober auf der Monaco Yacht Show 2022 mit dem Konzept einer 37,5 m langen Superyacht mit Sonnendeck, Süßwasserpool, Bar und mehr - die darüber hinaus die Fähigkeit hat, bis zu 200 m tief zu tauchen und bis zu vier Tage unter Wasser zu bleiben.

Im Gegensatz zu dem ähnlich großen Party-U-Boot UWEP, das Anfang des Jahres vorgestellt wurde, kombiniert die Nautilus den Komfort und die Annehmlichkeiten einer Yacht mit den Unterwasserfähigkeiten eines U-Boots, dessen stählerner Druckrumpf mit großen Halbblasenfenstern ausgestattet ist. Vier dieser Fenster umgeben den 50 m2 großen Eßbereich und die Lounge, während andere den Blick auf die Unterwasserwelt in das Hauptschlafzimmer und die vier Kabinen freigeben. Das Interieur wird in Zusammenarbeit mit der deutschen Yachtdesignfirma Officina Armare entworfen.

Die 1.250 Tonnen schwere Nautilus ist für zehn Passagiere und bis zu sieben Besatzungsmitglieder ausgelegt. Die endgültige Konfiguration soll aber auf jeden Käufer individuell zugeschnitten werden. Auf dem Wasser ermöglicht der dieselelektrische Hybridantrieb eine Reisegeschwindigkeit von 9 Knoten und eine Reichweite von bis zu 3.200 Seemeilen (5.926 km). Daneben gibt es ein eigenes druckfestes, vollelektrisches Beiboot namens Aronnax, das bis zu fünf Taucher zu einem Tauchplatz ihrer Wahl bringen kann.

Bei einem Preis von 25 Mio. € muß das Unternehmen allerdings noch auf den richtigen Käufer warten, der den Bau in Auftrag gibt. Und falls man das als zu günstig betrachtet: Eine gigantomanische Alternative bietet die österreichische Firma MIGALOO Private Submersible Yachts (PSY) mit ihrem Entwurf einer 165 m langen und und 23 m breiten Tauchyacht namens Migaloo M5, die bis zu 20 Gäste plus 32 - 40 Crewmitglieder mit in die Tiefe nehmen kann - und saftige 2 Mrd. $ kosten soll.

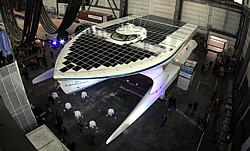

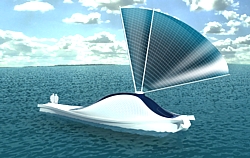

Weiter geht die allgemeine Jahresübersicht mit einem ganz besonderen

Solarboot: Ende Februar 2010 wird

in der HDW-Werft das nach Angaben von PlanetSolar größte

Solarschiff der Welt enthüllt, das Raphael Domjan schon

im Frühjahr 2004 konzipiert hatte. Insgesamt dauert

es 14 Monate, bis das Boot fertiggestellt ist, wobei der neuseeländische

Designer

Craig Loomes die Entwicklung des Doppelhüllenschiffs

leitet.

Die Initiatoren hatten sich im September 2009 für hocheffiziente Solarzellen von SunPower entschieden, die als einzige Antriebsquelle des 31 m langen und 15 m breiten Boots dienen. Die ca. 38.000 schwarzen Solarzellen haben einen Wirkungsgrad von mindestens 22 % und sollen 104,3 kW Solarstrom liefern.

Tûranor

Um den vollen Sonneneintrag zu erreichen, gibt es solar verkleidete Klappen, die am Heck und mittschiffs die Fläche auf gut 500 m2 vergrößern. Die knapp 12 t schweren Batterien können bis zu 1,3 MWh Solarenergie speichern. Damit kann die geplante Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 15 km/h drei Tage lang aufrechterhalten werden, auch wenn die Sonne längere Zeit hinter Wolken verschwindet.

Am 1. April wird das Doppelrumpf-Boot auf den Namen Tûranor getauft und mit Hilfe eines Krans zu Wasser gelassen. Tûrano stammt aus der Tolkien-Saga Herr der Ringe und bedeutet ‚Stärke der Sonne’. Angetrieben wird es von vier Elektromotoren, die insgesamt eine Leistung von 176 Kilowatt (239 PS) aufweisen. Bis September folgen verschiedene Versuchsfahrten. Im April 2011 soll die Tûranor dann auf ihre 140-tägige Reise um die Welt aufbrechen.

Die 2-Mann Crew – nebst bis zu 50 Passagieren – werden auf ihrer mehr als 40.000 km langen Fahrt den Atlantik, den Panama-Kanal, den Pazifik und den Indischen Ozean überqueren und schließlich durch den Suezkanal wieder ins Mittelmeer zurückkommen. Der Bau des Trimarans im Knierim Yacht Club in Kiel erforderte mehr als 64.000 Arbeitsstunden und kostete rund 12,5 Mio. € (andere Quellen: 18 Mio. € bzw. ca. 26 Mio. $), die primär von dem Erben des Wella-Imperiums Immo Ströher stammen.

Anfang August verläßt das Solarschiff seinen Kieler Heimathafen um zu einer ersten Testfahrt in das 2.000 Seemeilen entfernte Barcelona aufzubrechen. Am 27. September sticht die MS Tûranor PlanetSolar von Monaco aus in See, um in den kommenden Monaten die Erde zu umrunden. Für die Weltreise hat der Katamaran eine sechsköpfige Besatzung an Bord, die für die zweite Etappe der Reise auf vier reduziert wird.

Das Schiff ist nahezu komplett von Photovoltaik-Zellen bedeckt, die eine Leistung von 93,5 kW produzieren. Durch die Erweiterung der Solarfläche ist allerdings die Ästhetik des Schiffes kaputt gegangen.

Das Solarschiff fährt in Richtung Westen und wird die Häfen Miami, Cancún, San Francisco, Sydney, Singapur und Abu Dhabi anlaufen. Miami wird am 28.11. erreicht. Für die Weltumrundung sind mindestens acht Monate eingeplant, je nach Wetterlage kann die Reise aber auch deutlich länger dauern, wird bekannt gegeben. Auf der Website des Projekts werden die regelmäßigen Einträge ins Bordbuch veröffentlicht, die vom Fortgang der Reise berichten.

Mitte Juli 2011 ist das Schiff auf dem Weg von Australien zu den Philippinen, während die Mannschaft das offizielle Guinness Weltrekord-Zertifikat für die mit 26 Tagen, 19 Stunden und 10 Minuten schnellste Atlantiküberquerung in einem Solarboot erhält. Im August wird Hong Kong erreicht, anschließend geht es weiter in Richtung Persischer Golf.

Im Januar 2012 verläßt die Tûranor PlanetSolar Abu Dhabi auf dem Weg zu ihrem letzten Ziel, dem Hafen von Hercule in Monaco.

in Cagliari

Der dortige Abschluß der „ersten Weltumrundung mit Sonnenenergie“ erfolgt im Mai 2012, nach 584 Tagen, 23 Stunden und 31 Minuten auf See. Auf der Gesamtstrecke von gut 60.000 km funktionierte das solarelektrische Stromversorgungssystem so gut, daß die beiden Hilfsdieselmotoren Staub ansetzten. Allerdings hatte die Mannschaft im April des Vorjahres wegen Problemen mit der Schiffsschrauben-Steuerung eine zweiwöchige Zwangspause einlegen müssen.

Im Juni übernimmt eine neue Besatzung unter der Leitung des französischen Kapitäns Eric Dumont das Ruder und segelt im Mittelmeer von Küste zu Küste. Bei den Halts sind Besucher eingeladen, das solarbetriebene Boot persönlich zu besichtigen. Im Oktober befindet sich das Schiff im Trockendock in La Ciotat, wo es überholt und für seine Solarkampagne 2013 vorbereitet wird, u.a. durch den Einbau eines völlig neuen Tauchpropellersystems.

Geplant ist eine wissenschaftliche Forschungsexpedition unter der Leitung des Klimatologen Prof. Martin Beniston von der Universität Genf (UNIGE), bei der die MS Tûranor als Expeditionsschiff für die Messung des Golfstromes verwendet werden soll. Partner ist das UN-Umweltprogramm (UNEP). Die PlanetSolar DeepWater-Expedition beginnt mit einer mehrtägigen Fahrt zwischen Lissabon und Teneriffa, um die Meßgeräte zu testen. Danach wird das Schiff erneut den Atlantik überqueren, um anschließend in Florida mit den Messungen des Golfstroms zu beginnen, die das Solarschiff weit in den Norden bringen werden.

Zu den neuen Ausrüstungen gehört auch die Biobox, ein vom UNIGE-Team entwickeltes Analysegerät, das mit Hilfe von Lasertechnik die Identität von Aerosolen sofort bestimmen kann. Damit sollen die Auswirkungen von Aerosolen auf den Klimawandel und die Luftqualität ermittelt werden. Die Tûranor wird für die Mission ausgewählt, weil ihre Emissionsfreiheit garantiert, daß die atmosphärischen Messungen nicht durch Rückstände aus der Kraftstoffverbrennung verfälscht werden.

in New York

Der Katamaran verläßt Las Palmas Ende April 2013 für die erneute Transatlantiküberquerung und erreicht Mitte Mai Marigot, St. Martin, auf den Westindischen Inseln. Um den Energieverbrauch des Schiffes in den Griff zu bekommen, muß die Besatzung die Route mehrmals anpassen, was zu einer Verlängerung der Fahrstrecke um 7 % führt - aber auch ermöglicht, Winde und ungünstigen Seegang zu vermeiden.

Mit einer Fahrzeit von nur 22 Tagen, 12 Stunden und 32 Minuten - und dies trotz mehreren aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen - übertrifft die MS Tûranor ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2010 trotzdem um vier Tage.

Anfang Juni 2013 wird die Küste der USA erreicht, und das Schiff geht in Miami vor Anker, um eine letzte Phase der Instrumententests für die physikalischen und biologischen Messungen durchzuführen. Anschließend wird bis Anfang Juli Boston besucht, wo Austausch mit wichtigen Institutionen gepflegt wird, wie dem Boston Children’s Museum, dem Boston Museum of Science, den Greentown Labs, dem MIT Energy Club und dem Woods Hole Oceanographic Institute.

Nach vielen Diskussionen trifft das wissenschaftliche Komitee unter der Leitung von Prof. Beniston und Kapitän Gérard d’Aboville die Entscheidung, die Reiseroute der DeepWater-Expedition anzupassen und nicht wie geplant nach Island fahren. Statt dessen wird sich die Meßkampagne auf die zwischen Boston und St. John’s in Kanada bestehenden Ozeanwirbel konzentrieren, die sich vom Hauptteil des Golfstroms abspalten und den Wärmeaustausch mit der Atmosphäre und das Wachstum des Phytoplanktons beeinflussen.

Nach einer Fahrt im Zickzackkurs im Kielwasser des Golfstroms, um diese Wirbel abzufangen, wird Mitte Juli Halifax in Nova Scotia erreicht, wo ebenfalls öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Eine Woche später geht es weiter in Richtung St. John’s, wo das Schiff Anfang August eintrifft. Mit dem Erreichen von Neufundland, einer Region, die für ihre schwierigen Navigationsbedingungen und den häufigen Nebel bekannt ist, beweist die MS Tûranor PlanetSolar, daß die solare Navigation auch in Gebieten mit unregelmäßiger Sonneneinstrahlung möglich ist. Danach startet die MS Tûranor PlanetSolar in die Weiten des Nordatlantiks in Richtung Großbritannien.

in Venedig

Ende August erreicht das Solarschiff nach 23 Tagen und 4.598 km wieder den europäischen Kontinent. Nachdem es zuerst im belgischen Ostende festmacht, nimmt es als nächstes Kurs auf London, wo es Anfang September zum ersten Mal auf der Themse fährt und damit die PlanetSolar DeepWater-Kampagne beendet. Gut eine Woche später geht in Paris auch die PlanetSolar-Kampagne 2013 zu Ende. Im Dezember zeichnet Eurosolar die 585-tägige Weltumrundung der MS Tûranor PlanetSolar für ihre weltweite Medienpräsenz mit dem Europäischen Solarpreis 2013 aus.

Für den Winter wird in der Cité de la Voile Eric Tabarly im französichen Lorient festgemacht, während in Zusammenarbeit mit der Universität Genf drei wissenschaftliche Expeditionen vorbereitet werden, die 2014 ins Mittelmeer, nach Westafrika und in den Südatlantik führen sollen. Der offizielle Start dieser neuen Kampagne findet im April in Boulogne-sur-Mer statt, dann geht es weiter in Richtung Mittelmeer. Nach einem längeren Halt in Attalayoun, Marokko, führt die Route in das Fürstentum Monaco, wo das Schiff beim Solar1 Monte Carlo Cup 2014, dem ersten dort organisierten Solarbootrennen überhaupt, das Mitte Juli stattfindet, als Veranstaltungsplattform dient.

Danach bricht die MS Tûranor PlanetSolar in Richtung Griechenland auf, wo der Katamaran im Rahmen der TerraSubmersa scientific expedition unter der Leitung von Archäologen als wissenschaftliche Plattform zur Erforschung unterseeischer prähistorischer Landschaften im Argolischen Golf und in der Bucht von Kiladha dient, zusammen mit dem griechischen Forschungsschiff Alkyon. Ende August wird Kurs auf Venedig genommen, dem nächsten und letzten Zwischenstopp im Jahr 2014. Die MS Tûranor PlanetSolar verbringt dort den Winter.

Meldungen im September zufolge will sich der Investor Ströhernun in den Ruhestand begeben und das einzigartige Schiff an einen neuen Besitzer übergeben. Eigentlich hatte Ströher geplant, das Boot umzubauen und an Urlauber zu vermieten, damit zwölf Passagiere und vier Crew-Mitglieder durch das Mittelmeer kreuzen können. Dies scheint inzwischen aber überholt zu sein.

Die nächsten Berichte stammen dann vom April 2015, als sich die MS Tûranor PlanetSolar in Venedig auf eine neue Mission vorbereitet. Zwischenzeitlich war beschlossen worden, den Solarkatamaran der 2010 in Lausanne gegründeten Stiftung Race for Water als Spende anzubieten, die sich für den weiteren Betrieb des Schiffes im Dienste der Umwelt einsetzt - wie z.B. im Rahmen der wissenschaftlichen Expedition Race for Water Odyssey, deren Ziel es ist, eine umfassende Bewertung der Plastikverschmutzung der Ozeane zu erstellen. Hierzu soll das Schiff mit einem mobilen Labor zum Sammeln und Analysieren von Plastikmüll ausgestattet werden.

Die letzte Meldung lautet, daß das Schiff Ende Mai in die Bretagne aufbricht, um Wartungs- und Umbauarbeiten durchzuführen. Bei einem Zwischenstopp in Marseille legt das Schiff als Ehrengast der Pariser Klimakonferenz 2015 (MEDCOP21) vor der Villa Méditerranée an, die das ,Dorf der Lösungen’ beherbergt, um dort als Botschafter der Photovoltaik an der Veranstaltung teilzunehmen. Danach wird die MS Tûranor PlanetSolar kaum mehr in der Presse erwähnt, Details über ihr weiteres Schicksal sind nicht zu finden.

Die Stiftung PlanetSolar von Domjan startet übrigens erst im Jahr 2024 eine neue Expedition, die diesmal zum Titicacasee geht, dem höchstgelegenen schiffbaren See der Welt. Dabei kommt ein renovierter Aquabus T 850 zum Einsatz, der den Namen PlanetSolar II erhält, was angesichts des immensen Größenunterschieds eher unangemessen ist.

Zurück zur allgemeinen Jahresübersicht: Seitens der

Technischen Universität München wird im März 2010 ein

Unterwasser-Roboter namens Snookie vorgestellt,

der sich in dunklem Gewässer mit einer Art künstlichem Seitenlinienorgan

orientieren kann, das dem von Fischen nachempfunden ist.

Vorbild ist der in Höhlen lebende, blinde mexikanische Höhlenfisch Astyanax. Der etwa 80 cm lange Roboterfisch besteht aus Plexiglas und Aluminium und hat einem Durchmesser von 30 cm. Sechs Propellergondeln an der Außenseite sorgen für die Fortbewegung und Positionierung.

Auf der Abu Dhabi Yacht Show im März 2010 stellt

Abra Marine das vollelektrische Sofa Boat vor, das

als 3,5 m große schwimmende ‚Spaßplattform’ beworben wird.

Die Batterieladung des etwas seltsam aussehenden Wassergefährts reicht für 12 h Fahrzeit. Der Spaß hat allerdings seinen Preis: in der Grundversion werden 16.064 $ fällig. Der Hersteller arbeitet bereits an einer solarbetriebenen Version mit einer Zellenfläche von 7 m2 und 1 kW Leistung.

Lustiger ist das Konzept des Designers

Kwan Ken Yong. Sein Sea Scooter ist

ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Konzept für Fahrten auf dem

Wasser, das ein Surf-und Skate-Erlebnis auch auf wellenlosen Meeresoberflächen

mit einer hohen Sicherheit verbindet.

(Grafik)

Der Entwurf besitzt einen kompakten, aber leistungsstarken Motor, der den Scooter schnell genug antreiben kann, um das Gefühl des Surfens zu bekommen.

Durch seine Herstellung aus leichten Verbundwerkstoffen und mit einem umklappbaren Griff versehen ist der Scooter sehr benutzerfreundlich und leicht zu tragen. Wegen seiner kompakten Form und Größe helfen Stabilisierungsflossen, daß der Fahrer schnell ins Gleichgewicht kommt, während der Propeller verkleidet ist, um Verletzungen zu vermeiden.

An der Oberfläche und unter Wasser Spaß

haben kann man (ohne Tauchglocke) mit dem elektrisch betriebenen Body

Board Sea Scooter der Firma Design Icon aus Kowloon,

Hong Kong, den es bislang allerdings erst als Entwurf gibt.

Sea Scooter

Das Gerät soll mit drei ummantelten Propellern betrieben werden, und an der Oberseite sind seitlich zwei Reihen Solarzellen integriert, welche die Reichweite des 12 V Akkus um bis zu 30 % erweitern.

Man kann auch bis zu 30 m weit in die Tiefe vorstoßen. Weitere technische Details oder Informationen über den geplanten Preis sind bislang noch nicht zu erfahren.

Die kanadische

Firma Infinyte Marine Inc. in Kelowna, British

Columbia, stellt eine neue Bootsreihe vor, von denen besonders

das vollelektrische Infinyte i4 interessant

ist.

Das offene 5-Personen Boot ist 4,3 m lang und 2 m breit, wiegt 223 kg und läßt sich per Joystick steuern. Die 24 V Batterien versorgen zwei 2 PS Elektromotoren, die das Boot auf eine Höchstgeschwindigkeit von acht Knoten beschleunigen können. Je nach Geschwindigkeit und anderen Bedingungen beträgt die Fahrzeit 10 h. Als Preis des Elektroboots gibt das Unternehmen 12.999 $ an.

Auf dem Reißbrett befindet sich auch ein für 10 – 12 Personen ausgelegtes Modell Infinyte i8, das bis zu 32 km/h schnell werden soll. Neben einem Solarzellendach wird das 1.364 kg schwere, 7,62 m lange und 2,60 m breite Boot mit einem Biodiesel-Generator als Range-Extender ausgestattet.

Wesentlich größer sind die Entwürfe von

Richard Sauter und seinem Büro Sauter

Carbon Offset Design (SCOD), dessen primäres

Ziel es ist, die Emission des Schiffsverkehrs um 50 – 100 % zu senken.

Ich lerne sie im März 2010 aus den entsprechenden

Blogs kennen und möchte aus der Fülle der Konzepte hier nur zwei erwähnen.

Die 78 m lange, 10 m breite und 450 t schwere Ark Angel LSV (Life Support Vessel) soll ein Kohlefaser/Kevlar Außenskelett mit auflaminierten Solarzellen von SunPower bekommen, das 100 kW leistet, sowie ein SkySail-System (300 – 400 kW), Windturbinen und eine 3 MWh Li-Io-Akkubank. Außerdem ist ein sogenanntes Motion-Damping-Technology (MDR)-System mit ebenfalls ca. 100 kW Leistung eingeplant, bei dem die Schwingungen über Lineargeneratoren in Strom umgewandelt werden. Dazu kommt ein 4 x 400 kW Daimler DD16 D/E Turbo Generator. Neben der 16-köpfigen Crew ist auf dem 50 Knoten schnellen Schiff noch Platz für 18 Gäste.

(Grafik)

Die Black Magic wiederum ist ein 125 m langer Solarhybrider Frachter, der seine Energie von Sonne, Wind und Wellen bezieht. Charakteristisch für viele Sauter-Entwürfe sind drehbare Starrsegel, die sich bei einigen Schiffstypen auch umklappen lassen und die gleichzeitig partiell als Solarzellenfläche dienen.

Bei dem Frachter soll die 200 kW PV-Fläche 2.000 m2 betragen. Der Strom wird in Lithium-Ionen-Akkus zwischengespeichert. Andere Schiffsentwürfe tragen so malerische Namen wie Emax Excalibur, Formula Zero, Ocean Empire, Transcendence und Super Nova.

Ruben Andre Besteiro Constanço legt im Frühjahr 2010 an

der Oslo School of Architecture and Design (AHO) eine Diplomarbeit

unter dem Titel ,No Land in Sight’ vor

(= kein Land in Sicht), die geniale Idee für ein seetüchtiges und nachhaltiges

Hausboot, dessen zwei Insassen bis zu drei Monate ohne Hilfe von außen

um die Welt reisen können.

(Designmodell)

Die innovativen Komponenten sollen dabei alle Grundbedürfnisse autonom decken. Das Endergebnis ist ein gut 15 m langes Tragflächenboot, das von Meereslebewesen wie Mantas und Hammerhaie sowie Stealth-Fahrzeugen inspiriert ist.

Bei der Nutzung erneuerbarer Energien wird neben einem Zugdrachen und großen Solarzellen-Flächen auch eine kleine versenkbare Vertikalachsen-Windkraftanlage eingesetzt, deren Leistung die mechanische Dampfkompressions-Entsalzungsanlage betreibt, die wiederum das Trinkwasser produziert. Dieses wird auch zur Bewässerung des bordeigenen hydroponischen Gartens benötigt, der für genügend Frischgemüse sorgen, und dessen Reste kompostiert werden sollen.

(Grafik)

Im April 2010 veröffentlichen die

Blog den Entwurf von Allan George, der mit seinem Subeo eine

Art moderner Tauchglocke für eine Person vorschlägt, mit der man bis

in eine Tiefe von 5 m hinab kann. Die Absenkung erfolgt von einer Schwimmplattform

aus, auf der sich auch die Sauerstoff-Flaschen befinden, mit deren

Luft die 20-minütigen Taucheinsätze durchgeführt werden.

Die Schwimmplattform aus hexagonalen Elementen ist selbst mit verschiedenen Solardächern zum Stromgewinnung ausgestattet. Das Bewegen unter Wasser erlauben mehrere 180 W Elektromotoren, die von Li-Io-Batterien versorgt werden.

(Grafik)

Das schweizerische Studio RAFAA Architecture & Designs in Zürich gewinnt mit seinem Hausboot The Last

Resort einen

ersten Designpreis der Internationalen Bauausstellung

Fürst-Pückler-Land und erwartet auch eine Förderung,

um bis Jahresende mit der Herstellung der schnittigen Objekte beginnen

zu können. Außerdem gibt es noch den Red Dot Award

2010 für das Design.

Das für die Lausitzer Seenlandschaft geplante Hausboot ist 15 x 5 m groß und hat zwei Stockwerke. Im Dach integrierte Solar-Panele versorgen die beiden Elektropropeller, die das Hausboot fortbewegen. Mehr über das Leben und Wohnen auf dem Wasser findet sich im Kapitelteil Maritime Habitate.

Sehr ansprechend finde ich auch den Entwurf des

finnischen Industrie- und Grafikdesigners Janne

Leppänen.

(Grafik)

Motiviert von der Gefahr steigender Meeresspiegel stellt er im April 2010 sein Hausboot ARKKI (Arche) vor. Das Konzept umfaßt einen Rumpf aus Zement, der mit Kunststoff-Fasern verstärkt wird, wodurch das Boot stabil und steif genug ist, um auch die Wintersaison gut zu überstehen. Andere Teile des Bootes sind aus Naturfaser-Verbundwerkstoffen gefertigt.

Die ARKKI verfügt über einen großen offenen Raum von der Fläche eines Indoor-Basketballfeldes, wobei die Oberflächen des gewölbten Bootshauses mit Mehrschicht-Solarzellen abgedeckt sind, welche die im Boot benötigte Energie produzieren.

Ein weiterer Entwurf von Leppänen, den er im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelt hatte, ist der Katamaran A50 Open, der Platz für 3 - 4 Personen bietet und aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt ist. Die 50 m lange Yacht verfügt über einen großen offenen Raum, da sie für Charter- und Tagesausflüge genutzt werden soll, sowie über zwei komfortable Kabinen für vier Passagiere. Der obere Teil dient als Solarzellenfläche für zusätzliche Energie, während sich die Energiespeicher und Elektromotoren unter dem hinteren Deck befinden. Bei dem von der Universität Aalto veranstalteten Wettbewerb Visions of Future Boating kommt der A50 Open unter die Top 10.

Die

neueste Entwicklung aus dem Hause Rivers and Tides ist im April 2010 das

schnelle Holz-Boot Shiver

electro, das auch mit einem Hardtop sowie mit einem Gas-Generator

zur Vergrößerung der Reichweite ausgerüstet werden kann. Der Rumpf

des klassischen Bootes ist mit Mahagoniholz furniert und der Innenraum

kann zusätzlich mit einigem Luxus ausgestattet werden.

Bei ersten Tests mit einem 35 kW Antrieb werden bereits über 40 km/h erzielt, mit dem geplanten wassergekühlten synchronen Oswald 50 kW Motor dürften es über 50 km/h werden. Eine ebenfalls wassergekühlte Steuerungseinheit kontrolliert die Stromzufuhr der fünf Lithium-Polymer-Akkus, die auf 23 kWh Speicherkapazität ausgelegt sind.

(Designmodell)

Unter den zu diesem Zeitpunkt neu erscheinenden

Designs und Konzepten ist an erster Stelle die rein elektrische CUT

Green Yacht des deutschen Designers Christian

Peetz zu nennen.

Das scharfkantige Gefährt mit zwei Rümpfen ist 20 m lang, soll aus

Bambus-Sperrholz gebaut werden und Platz für 8 Menschen bieten.

Zwei Hochleistungs-Elektromotoren werden (vermutlich nicht nur) von Solarzellen auf dem Vorderdeck der Elektroyacht versorgt, wobei diese lamellenartig angeordnet sind und möglicherweise über eine einachsige Sonnennachführung verfügen. Genauere Details gibt es bislang nicht.

Die Industriedesigner Rami Tareef und Milos

Ristin aus der Schweiz liefern mit ihrem Flachboot Float einen

fast perfekten Gegenentwurf.

(Grafik)

Das spartanisch wirkende Solarboot mit zwei 2 kW Motoren hat ein leichtes, transparentes Dach, auf dem sich 5 m2 Solarzellen befinden, die 1 kW liefern sollen. Das Boot wiegt 1,2 t, hat die Maße 3,9 x 3,2 x 3,2 m und erlaubt eine Zuladung bis zu 500 kg. Es kann bis zu sechs Personen mit einer Geschwindigkeit von 7 – 10 km/h transportieren.

Das Konzept ist Teil der Bemühungen, den Einsatz von grüner Energie im maritimen Bereich zu steigern und den Bedürfnissen der Aktivitäten auf dem Zürichsee entgegenzukommen – im Rahmen des energiepolitischen Modells ‚Die 2000-Watt-Gesellschaft’, das während des Novatlantis-Programms an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) entwickelt wurde.

An einem ‚grünen’ Jet-Ski

arbeitet derweil die in Columbus, Ohio, beheimatete Silveira

Customs des Ehepaars Rodrigo und

Kristen Silveira, die bereits diverse Personal Water

Craft (PWC) Geräte auf dem Markt haben. Der aus Karbonfasern gefertigte Green

Samba soll rein elektrisch betrieben und etwa 105 km/h schnell

übers Wasser jagen können – als Testversion bereits Ende 2010.

Die Bordbatterien mit einer Reichweite von bis zu drei Stunden speisen

zwei Elektropropeller, die das relativ leise ‚Wassermotorrad’ antreiben.

Das Entwicklungsteam spricht allerdings auch von einer neuen Antriebssystem-Technologie, die ursprünglich für militärische Anwendungen entwickelt und bislang noch nicht in Wasserfahrzeuge verwendet wurde. Man habe bereits die exklusive Lizenz zur Nutzung der Technologie bei Wasserfahrzeugen erworben. Diese Antriebseinheiten haben einen integrierten Elektromotor. Jede hat nur ein bewegtes Teil an der Innenwand der Schubeinheit, wodurch es zu einem Direktantrieb wird, der viele Verluste eliminiert und das System extrem effizient macht.

Bereits 2011 will man mit 500 Green Sambas auf den Markt kommen. Preise sollen erst im Herbst dieses Jahres genannt werden. Die bereits verfügbaren Modelle mit Benzinantrieb variieren zwischen 17.000 $ und 29.000 $.

Im Mai 2010 nimmt das erste Solarboot

der Tschechischen Republik seinen Betrieb in Prag auf. Initiator der

Electronemo ist

Jan Hamza, Chef der Tourengesellschaft European

Water Transport. Der

Name bezieht sich natürlich auf den innovativen Kapitän Nemo,

Held des berühmten Abenteuerromans von Jules Verne.

Das 10,2 m lange und 3,2 m breite Elektroboot kann im vollverglasten Innenraum 30 Passagiere aufnehmen. Auf dem Dach sind drei große Solarpaneele angebracht, welche 2,2 kW an die Batterien liefern. Damit wird eine Fahrzeit von zehn Stunden erreicht – sogar im Dunklen. Die Konstruktion hat rund 150.000 $ gekostet, die ohne jede öffentliche Förderung zusammen kamen.

Ende Mai läuft auch die SOLARIS, das

erste Solarboot des Green Life e.V., an ihrem zukünftigen

Liegeplatz im Traditionshafen der Hafencity Hamburg ein. Es handelt

sich um einen SunCat

23 Solarkatamaran der SolarWaterWorld AG (s.o.).

Auf dem Boot kann man mehr über Hamburgs Nachhaltigkeit und über Europas Klimahauptstadt 2011 erfahren. Und natürlich Hafenrundfahrten machen. Die ,SolarTours’ dauern in der Regel 45 Minuten.

Die Fahrerlaubnis auf der Alster wird allerdings erst im April 2012 erteilt.

Im Vorjahr hatte der Verein lediglich eine Ausnahmegenehmigung der

zuständigen Umweltbehörde bekommen, die aber an Hamburgs Jahr als Umwelthauptstadt

gekoppelt war und Ende Oktober auslief. Da sich die Behörde im Weiteren

als äußerst renitent erwies, beschafften sich die Betreiber eine Genehmigung,

um die SOLARIS auf dem Ruppiner See in Brandenburg fahren

zu lassen.

Der junge Designer Alistair Callender aus Chichester

in West Sussex ist der Schöpfer der solarbetriebenen und energetisch

autarken Superyacht Soliloquy,

deren Zielkunden umweltbewußte Milliardäre sind. Er zeigt seine Entwürfe

auf den aktuellen Yacht-Shows in Monaco und Abu Dhabi.

(Grafik)

Die 58 m lange und äußerst luxuriöse Hybridyacht ist vollständig von Solarzellen umhüllt, ist mit einem Windlader ausgestatten und besitzt außerdem drei 17 m hohe Starrsegel, die ebenfalls als 600 m2 große Solarpaneele dienen – was zusammengenommen eine Fahrtgeschwindigkeit von 8 – 10 Knoten erlaubt.

Die Segel stammen von der Firma Solar Sailor Holdings, die in Sydney und Hong Kong bereits Solarfähren mit ähnlichen Segeln betreiben (s.o.). Die Segel selbst sollen die Luxusyacht, deren Preis auf 40 Mio. £ beziffert wird, mit einer Geschwindigkeit bis 40 Knoten über das Wasser jagen lassen. Callender gewinnt mit seiner Soliloquy den Innovation & Design Award 2010 der Publikationshauses Condé Nast International NetUK Ltd.

(Grafik)

Auf dem diesjährigen Salon de l’aviation verte in Paris im Juni 2010, der sich primär mit umweltfreundlichen Luftschiffen und Flugzeugen befaßt, die derzeit auf dem Markt sind oder bald kommen sollen, wird auch das Konzept einer flugfähigen Yacht des französischen Designers und Innenarchitekten Yelken Octuri gezeigt, die aufgrund ihrer großen Segel mehr den Booten zuzuordnen ist.

Die vom Wasserflugzeug zur Segelyacht konvertierbare Gerät wird ausführlich unter den Segelschiffen präsentiert, während die weiteren und insgesamt sehr interessanten Flugzeugdesigns von Octuri in den Übersichten der Elektro- und Solarfluggeräte vorgestellt werden (in Arbeit). Octuri selbst wird vom TIME-Magazin zu einem der innovativsten Menschen des Jahres 2011 gekürt.

Über einen interessanten Roboterfisch,

der am polytechnischen Institut der New York University (NYU)

entwickelt wurde, wird erstmals im Juni 2010 berichtet.

Im Video ist zu sehen, wie er einen Fischschwarm anführt, der ihm bereitwillig

quer durch den Pool folgt. Der Kunstfisch verwendet ionische Polymere,

die seine Schwanflosse in Reaktion auf elektrische Stimulation schwellen

und schrumpfen lassen und dadurch eine langsame, aber leise und lebensechte

Bewegung simulieren.

der Universität New York

Einem praktischen Einsatz steht noch die begrenzte Reichweite entgegen, weshalb die Entwickler hoffen, künftig kleine Wasservibrationen von Wellen und Strömungen zur Stromerzeugung nutzen zu können und den Akkus damit eine Laufzeit von mehreren Tagen zu ermöglichen.

Die Forscher um Prof. Maurizio Porfiri glauben, daß ihr Roboter-Fisch seinen Job in Zukunft auch auf hoher See erledigen könnte, z.B. um Fische aus Gefahrenzonen zu evakuieren, wie im Fall der von BP verursachten Ölkatastrophe im Golf von Mexiko.

Das interdisziplinäre NYU-Team um Porfiri demonstriert im Oktober 2016 in der einsehbaren Studie ,Zebrafish response to a robotic replica in three dimensions’, wie die 3D-Druck-Technologie für Verhaltensstudien von Tieren verwendbar ist es. Die Forscher hatten herausgefunden, daß Zebrafische sich mehr mit beweglichen, bemalten Fischrepliken aus einem 3D-Drucker beschäftigen als mit anderen sogenannten Reiztypen.

Die Idee dahinter: Die 3D-gedruckte Roboterfische sollen Schwärme von Zebrafischen von gefährlichen Umgebungen weglocken. Wenn etwa Öl oder ein anderer bedrohlicher Stoff ausgelaufen ist, könnten Fische so vor der akuten Bedrohung geschützt werden.

Im September 2019 veröffentlicht das Porfiri-Team, das diesmal mit Kollegen der University of Western Australia um Giovanni Polverino zusammenarbeitetet, die im Netz einsehbare Studie ,Behavioural and life-history responses of mosquitofish to biologically inspired and interactive robotic predators’. Wie dieser zu entnehmen ist, setzen die Forscher nun Roboterfische ein, um die schädlichen Auswirkungen invasiver Arten einzudämmen, indem sie die Eindringlinge so weit verschrecken, daß sie sich weniger vermehren.

Invasive Arten sind zu einer wachsenden Herausforderung für die Umwelt geworden und schaden den Ökosystemen erheblich. Im vorliegenden Fall geht es um den Moskitofisch (Gambusia holbrooki), der es bereits im Jahr 2000 auf die Liste der International Union for Conservation of Nature (IUCN) mit den 100 schädlichsten invasiven exotischen Arten der Welt geschafft hat.

Dazu muß man aber wissen, daß der Moskitofisch, der ursprünglich aus den südöstlichen und zentralen südlichen Regionen der USA sowie aus Nordmexiko stammt, seit Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit als biologische Kontrolle zur Bekämpfung von Stechmücken eingesetzt wurde, sich dann aber vielerorts selbst zu einer Bedrohung für heimische Fische, Amphibien und Invertebraten entwickelte.

So erfolgreich bzw. gefährlich macht den Mosquitofisch zum einen, daß er in seiner neuen Umgebung nicht mehr mit Forellenbarschen, seinen Hauptfeinden, kämpfen muß. Dadurch können die Mosquitofisch-Populationen sprunghaft ansteigen. Zweitens haben diese Fische eine hohe genetische Variabilität, die es ihnen ermöglicht, sich schnell zu akklimatisieren und anzupassen. Letztlich breiten sie sich exponentiell aus und verdrängen oft die einheimische Fauna, indem sie mit ihr um die gleiche Nahrung konkurrieren oder sie sogar ausbeuten.

Um das Problem anzugehen, führt das Team Biomimikry-Experimente mit biologisch inspirierten Roboterfischen durch, die als Raubfische fungieren und Forellenbarsche simulieren, um bei den Mosquitofischen Streßreaktionen hervorzurufen, die ihre Energiereserven erschöpfen, was wiederum ihre Fortpflanzungsrate beeinträchtigt. Die Ergebnisse zeigen, daß ein Roboterfisch, der das Schwimmverhalten und das Aussehen des Wolfsbarsches genau nachahmt, eine starke und dauerhafte Wirkung auf Mosquitofische hat, zumindest im Labor. Um festzustellen, ob sich diese Effekte auch auf wilde Populationen übertragen lassen, sind aber noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Für weitergehende Recherchen: Im April 2020 folgt die Studie ,Invasive alien species respond to biologically-inspired robotic predators’, im Juli 2021 die einsehbare Studie ,Controlling invasive species with biologically-inspired robots’, und im Januar 2022 die ebenfalls einsehbare Studie ,Ecology of fear in highly invasive fish revealed by robots’.

Im Zusammenhang

mit der o.e. Ölverschmutzung möchte ich auf die elektrischen WeeDoo Doppelrumpf-Boote

der US-Firma Greenboat Scientific aus Wellington,

Florida, hinweisen, die dort seit 2005 hergestellt

werden – ursprünglich als Alternative zu den lauten und Abgase emittierenden

Airboats. Bei uns sind letztere als luftpropellergetriebene Boote

bekannt, mit denen man sich vor allem in Sümpfen und flachen Gewässern

gut fortbewegen kann.

Öl-Sammler

Bei der inzwischen entwickelten WeeDoo 300 W Serie handelt es sich beispielsweise um batteriebetriebene, 1 m breite Auto-Extraktoren zum kontinuierlichen Abernten von Wasserpflanzen. Die Geräte bestehen aus Fiberglas, Aluminium und Hartschaum, um leicht transportabel zu sein. Andere Modelle sind kleine Schwimmbagger, die ebenfalls von einer 24 V Batterie gespeist werden, welche schnell auswechselbar ist.

Mitte 2010 bekommt das Unternehmen viel Presse, als es eine spezielle Modifikation vorstellt, mit der die mit Öl bedeckten Gräser und Pflanzen aus den sumpfigen Feuchtgebieten an der Golfküste entfernt werden können.

(Grafik)

Eine wirkliche Neuigkeit bildet

die U-010

Undersea Yacht der Industriedesigner

Marina Colombo und Sebastiano

Vida, die im Juni 2010 in

den Fachblogs vorgestellt wird.

Die schnittige und schlanke dieselelektrische Hybridyacht, die auch als U-Boot benutzt werden kann, ist 66,5 m lang, verfügt über ein riesiges Sonnendeck und eine luxuriöse Innenausstattung auf einer Nutzfläche von über 700 m2.

(Grafik)

Leider handelt es sich um ein bislang nicht verwirklichtes Konzept. Und auch über technische Details in Bezug auf den Übergang von der See- zur Tauchfahrt ist nichts bekannt.

Im Juli 2010 stellt Aequus

Boats aus dem französischen Fouras das solarelektrische Aequus

7.0 vor, das Platz für sieben Personen bietet und mit Blei/Säure-Batterien

ausgestattet ist, die eine Fahrzeit von bis zu 8 h ermöglichen, selbst

ohne die zusätzliche Energie aus dem Solardach des Bootes.

Angetrieben wird das Boot von einem bürstenlosen 4 kW Synchron-Elektromotor, der es bis auf 7 Konten (13 km/h) beschleunigen kann. Als Preis werden gute 70.000 $ angegeben.

(Grafik)

Das Konzept eines weiteren Hybrid-Solarkatamarans

mit dem etwas seltsam klingenden Namen Marvin the

Martian stammt von

der griechischen Designerin Maria Malindretou-Vika aus Thessaloniki.

Das 15 m lange Boot besteht weitgehend aus weißer Glasfaser und ist mit 35 m2 Solarzellen-Paneelen ausgestattet. Während der rein elektrische Antrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 5 Knoten erlaubt, kann das Boot bei Zuschaltung eines Dieselantriebs bis 9 Knoten schnell werden. Ich bin wirklich gespannt, ob dieses Konzept verwirklicht wird.

Bereits zum 3. Mal findet in diesem Juni die Frisian Solar Challenge statt

(Sinneboatrace Fryslân), ein Solarbootwettbewerb in Friesland, dessen

Geschichte 2004 begonnen hat, als verschiedene Pioniere

einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten, der dann zu dem ersten Wettbewerb

im Jahr 2006 führt, mit 24 Teilnehmern und dem Energieunternehmen Nuon als

Hauptsponsor. Für die von der legendären Eislaufveranstaltung Elfstedentocht

inspirierte Initiative gibt es daraufhin den Innovative Teamplayer

energy transition 2007 Preis.

(2010)

Der Wettbewerb wird in Holland veranstaltet und gilt als längstes Solarbootrennen der Welt: Die teilnehmenden selbstgebauten Solarboote wetteifern auf fünf Etappen und über eine Distanz von insgesamt 220 km mit Start und Ziel in Leeuwarden. Bei der erstmaligen Austragung gewinnt das Delta Lloyd Solar Boat Team der Technischen Universität Delft (TU Delft) das Rennen mit großem Vorsprung. Das Boot wird von Gallium-Arsenid-Solarzellen angetrieben, die eine Fläche von 8 m2 einnehmen.

Beim zweiten Mal im Jahr 2008 machen schon 30 Teilnehmer mit, und als Belohnung vergibt Eurosolar dem Rennen den Europäischen Solarpreis 2008. Auch diesmal siegt die TU Delft.

Der aktuelle Wettbewerb 2010 trägt einen neuen Namen: DONG Energy Frisian Solar Challenge, gemäß dem aktuellen Hauptsponsor. Weitere Sponsoren sind die Unternehmen Sharp und Sun Factory. Diesmal nehmen 43 Teams an dem inoffiziellen Weltcup für Solarboote teil. Darunter auch wieder Studenten der TU Delft mit einem von Delta Lloyd gesponserten solarbetriebenen Tragflächenboot, das zwar eine Spitzengeschwindigkeit von 36 km/h erreicht, trotzdem nur Dritter wird.

der TU Delft

Beim folgenden Wettbewerb im Juni 2012 nimmt das Delfter Team mit einem Boot teil, das es in den vergangenen neun Monaten von mit Hilfe von Experten wie dem niederländischen Physiker und Astronauten Wubbo Ockels entworfen und gebaut hat.

Der Hauptunterschied zu vor zwei Jahren, als das Boot nicht genug Auftrieb hatte, um das Heck aus dem Wasser zu heben, besteht darin, daß die Tragflächen diesmal verstellbar sind. Die T-Finne am Heck wird mit Klappen ausgestattet, die den Auftrieb regulieren. Nun hebt das Boot bei 12 km/h vom Wasser ab und soll bis zu 40 km/h schnell sein. Die technischen Daten lauten: Länge 5,93 m, Breite 1,80 m, Tiefe 0,60 m, Gewicht 135 kg. Die PV-Leistung beträgt 1,75 kW, die Motorleistung 4 kW.

An dieser Stelle soll auch auf einen weiteren, allerdings

wesentlich kleineren Solarbootwettbewerb hingewiesen werden – mit ferngesteuerten

Solar-Modellbooten. 20 Teams von 2 - 6 technikbegeisterten Schülerinnen

und Schülern ab der 9. Klasse werden in einer Vorauswahl bestimmt und

zur Realisierung ihrer Entwürfe mit Solarmodulen, Fernsteuerungen sowie

einen Materialzuschuß unterstützt.

wettbewerb 2011

Der Solarboot-Wettbewerb der Papenburger Meyer Werft wird erstmals 2008 ausgeschrieben und ist ein großer Erfolg. Im September lassen die 20 Teams ihre Boote im Hafenbecken der Meyer Werft zu Wasser und treten gegeneinander an. In der Kategorie Technik gewinnt das Team Elitenoobs vom Gymnasium am Treckfahrtstief in Emden, während als schönstes Solarboot die Black Pearl vom Team der Haupt- und Realschule Esterwegen prämiert wird.

Auch im Juni 2009 bekommen technikbegeisterte Schüler ab der 9. Klasse wieder die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wiederum 20 Gruppen nehmen mit jeweils einem Modell-Solarboot an dem Rennen teil. Vor der Kulisse der Celebrity Equinox gewinnt diesmal das Team Speed-pod X von der Schule Wybelsum in der Kategorie Technik, während in der Kategorie Design das Solarboot Jan treck an vom Team der Realschule Lathen prämiert wird.

Der dritte Solarboot-Wettbewerb mit diesmal nur 19 teilnehmenden Teams findet im Juni 2011 statt. Dabei kann das Team Eagles der Schule Wybelsum den Titel aus dem Jahr 2009 verteidigen. In der Kategorie Design gewinnt das Solarboot mycket snabb racing bat vom Team der Realschule Lathen.

(Grafik)

Neue Designs, die zu dieser Zeit in die

Presse kommen, sind die 66 m lange Super-Hybridyacht Ra

von Adam Voorhees, die durch ihre aufklappbaren Bordwände

und einem Pool ein wenig der oben präsentierten Ikkar ähnelt

aber wesentlich schnittiger wirkt - sowie die strömungstechnisch optimierte Delta

Yacht des

italienischen Designstudenten Liviu Tudoran mit Glasboden und Solardach.

U-Boot

Für 2 Mio. $ gibt es ein 3 t schweres

Privat-U-Boot zu kaufen, das man sogar im Internet bestellen kann,

und zwar bei dem US-Versand Hammacher.

Das 2-Personen Tauchgerät erreicht eine Tiefe bis zu 330 m und kann bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 3 Knoten bis zu 6 h lange Tauchgänge durchführen.

Es wird nicht erwähnt, wie schnell das 320 x 260 x 190 cm große Boot tauchen, bzw. wieder auftauchen kann. An Bord befinden sich zwei Batteriebänke mit 24 V und 120 V, welche die vier 3 PS Propeller antreiben. Die Acryl-Kuppel erlaubt eine Rundumsicht und starke Halogenlampen sorgen dafür, daß man auch in der Dunkelheit etwas sieht.

Tauchscooter

Wer jedoch nicht so solvent ist und auch nicht so tief hinunter will,

kann statt dessen bequeme Tauchgänge mit dem Bladefish

Tauchscooter unternehmen,

dessen Propellerantrieb je

nach Ausführung Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h zuläßt. Die Tauchhilfen

haben Abmessungen von 38 x 38 cm und sind 16 cm tief. Geliefert werden

sie mitsamt Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku und

Transporttasche.

Die Ausführungen reichen vom Bladefish 1000 für 349 €, der eine Betriebszeit von 40 Minuten ermöglicht, bis zu 3,6 km/h erreicht und bis zu 20 m Tauchtiefe geeignet ist, über den Bladefish 3000, der sich für eine Tauchtiefe von bis zu 30 m eignet und 4,8 km/h schnell ist (549 €), bis zu dem schnellsten und größten Gerät dieser Reihe, dem Bladefish 5000, der bis zu einer Tiefe von 50 m geeignet ist, eine Betriebszeit von 2 h aufweist und 799 € kostet.

(Designmodell)

Im August 2010 gibt es wieder einmal ein ganz besonderes

Solaryacht-Design zu bewundern, das diesmal vom Studio Novague

Ltd. kommt.

Die vermutlich auch Novague benannte elektrisch angetriebene Yacht besitzt zwei Solarpanele auf beiden Seiten des Bootes, die sich aus dem Rumpf ausfahren und entfalten lassen, was natürlich nur bei langsamer Fahrt oder im Stand machbar ist. Über die genaueren technischen Details haben sich die Designer bislang anscheinend keine Gedanken gemacht.

2008 baut die Foss Maritime Co. in Rainier, Oregon, den weltweit ersten Hybrid-Schlepper für

die Mutterfirma Foss Maritime, und das Carolyn Dorothy genannte

Kraftpaket bekommt im selben Jahr den Clean Air

Excellence Award der

EPA, noch bevor es 2009 in Betrieb genommen wird.

Mitte 2010 erhält das Unternehmen vom California Air Resources Board (CARB) einen Zuschuß von 1 Mio. $, um nach den bislang gemachten guten Erfahrungen einen zweiten energieeffizienten Hybrid-Schlepper für den Einsatz in der San Pedro Bay umzubauen und mit der Technologie von Aspin Kemp & Associates auszustatten. Dabei handelt es sich um einen herkömmlichen Dolphin-Schlepper, der auf der Foss-Werft in Rainier mit E-Motor-Generatoren, Batterien und Kontrollsystemen nachgerüstet wird und dann Campbell Foss heißen wird.

Das neue Projekt ist Resultat einer Partnerschaft zwischen Foss, dem Hafen von Long Beach und dem Hafen von Los Angeles. Foss Maritime glaubt, daß die Hybrid-Schlepper pro Jahr 100.000 Liter Kraftstoff einsparen können.

Das Charterunternehmen Le Boat, Teil des TUI-Konzerns,

gibt im August 2010 bekannt,

daß man zur nächsten Saison auf Binnengewässern in Frankreich, Deutschland

und Italien insgesamt 50 Hybrid-Hausboote in Dienst stellen will, wobei

diese Flotte in den Folgejahren noch erweitert werden soll. Entwicklung

und Bau übernimmt der französische Bénétéau-Konzern,

einer der größten Serienyacht-Hersteller der Welt. Weitere Partner

sind das bereits erwähnte slowenische Unternehmen Seaway (s.o.),

der Motorenbauer Volkswagen

Marine sowie die Firma ZF Friedrichshafen als

Lieferant der sogenannten Pod-Antriebe.

1500

Für den Hybridantrieb des fast 15 m langen und 4,65 m breiten Hausboots Le Boat 1500 werden Pod-Antrieb und Elektromotor mit einem 1,9 Liter Vierzylinder-Turbodiesel mit 55 kW/75 PS von Volkswagen Marine kombiniert. Die installierten Lithium-Eisen-Magnesium-Phosphat-Akkus der amerikanischen Firma Valence Technology werden von sechs großen Solarpanelen mit Sonnenenergie gespeist.

Die Charteryachten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit nicht über 12 km/h und werden über Joystick und Pod-Antrieb gesteuert, bei dem die Schraube an einer drehbaren Gondel unter dem Rumpf sitzt und kein Ruderblatt benötigt, was Drehungen auf der Stelle oder seitliches Bewegen stark vereinfacht.

Dem Unternehmen zufolge werden die neuen Boote die geräumigsten und luxuriösesten der gesamten Flotte aus momentan mehr als 1.000 Booten sein. Vorgesehen sind Versionen mit zwei, drei oder vier Kabinen mit jeweils eigenem Bad, einzeln regelbarer Klimaanlage und Flachbildschirm. Dazu ist das schwimmende Feriendomizil mit einer Designerküche, Gasherd, Ofen und großem Kühlschrank, einem Sonnendeck mit faltbarem Bimini, Gasgrill und Außendusche ausgestattet.

Ebenfalls

im August 2010 unternimmt

die erste Solaryacht Chinas in Xiamen, in der südöstlichen Provinz

Fujian, ihre Jungfernfahrt. Das 11 m lange Boot der Xiamen

Yihong Yacht Industrial Co. Ltd. und einer ungenannten italienischen Yachtfirma

heißt Yihong - Sea Stella und besitzt einen Benzin/Elektro-Hybridantrieb,

der von Solarpanelen auf dem Dach versorgt wird.

Auf der 24. SMM (shipbuilding,

machinery & marine

technology), der Weltleitmesse der Schiffbauindustrie in Hamburg im

September 2010, wird im Rahmen eines internationalen

Umweltgipfels der maritimen Industrie erstmals (!) die Entwicklung

von ‚grünen’ Schiffen und eine umweltfreundliche Schifffahrt diskutiert.

Zum Auftakt der Messe erklärt das Bundesministeriums für Forschung

und Technologie, daß mit dem künftigen Forschungsprogramm ‚Schifffahrt

und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert’ knapp 70 Mio. € in alternative

Energien und umweltfreundliche Technologien beim Schiffbau investiert

werden sollen.

Einige Aussagen des Gipfels möchte ich hier notieren: Bob Bishop von Ship Management in Glasgow plädierte beispielsweise für das Super-Öko-Schiff der Zukunft mit null Emissionen und null Unfällen, während Kai Levander von SeaKey Naval Architecture aus Turku in Finnland Windparks auf Schiffdecks oder PV-Zellen im Schiffsrumpf als wirtschaftlich unrentabel beurteilt. Energie könne dagegen leicht über geringere Fahrtgeschwindigkeiten und größere Propeller gespart werden.

Naoki Ueda, Schiffsdesigner beim Mitsubishi-Konzern in Tokio, kritisiert wiederum, daß es seit 1960 kaum Innovationen im Grundkonzept des Schiffes mehr gegeben habe. Eine Aussage, die mich etwas verwundert, nachdem ich diese überaus variantenreiche Präsentation zusammengestellt habe, die Sie hier gerade lesen.

Im September 2010 werden weitere

neue Designs publiziert, wie die 75 m lange Hybrid-Superyacht Solar der

britischen Design-Firma Astheimer Ltd. aus Warwick,

deren Aluminium-Exoskelett mit integrierten, formbaren

und transparenten Photovoltaik-Panelen versehen ist, oder die elegante Tritone

80 des italienischen Designstudios Pama

Design, eine 24,5

m lange Glasfaser-Yacht, die ein 7 kW Solarsystem besitzt. Eine weitere

Konzeptyacht von Pama ist die gut 21 m lange Altair 70,

die mit hochfahrbaren 5 kW Solarpanelen ausgestattet ist.

Im Oktober 2010 wird über

verschiedene neue Schwimm- und Tauchroboter berichtet. Diese lassen

sich im Allgemeinen in zwei Gruppen unterteilen: Propeller-betriebene

Geräte, die zwar schnell fahren und viele Instrumente mit sich führen

können, dadurch aber auf Betriebszeiten von nur wenigen Tagen beschränkt

sind, und Gleiter, die zwar langsam sind aber dafür monatelang im Meer

unterwegs bleiben können.

Ingenieure des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kombinieren das Beste aus diesen beiden Ansätzen zu einem neuen autonomen Langstrecken-U-Boot (long-range autonomous underwater vehicles, LRAUV) namens Tethys, das sowohl Hunderte von Kilometern 3,6 km/h schnell überbrücken, als auch wochenlang im Wasser dümpeln kann. Der neue Roboter wird nun in der Monterey Bay getestet.

Forscher von vier Fraunhofer-Instituten arbeiten

derweil gemeinsam mit Kollegen des Anwendungszentrums

Systemtechnik AST in Ilmenau daran, eine neue Generation von kleinen, robusten und

billigen autonomen Unterwasserrobotern zu entwickeln. Diese sollen

sich im trüben Hafenwasser genauso gut orientieren können wie in klaren

Bergstauseen und für Arbeiten am Grund der Tiefsee ebenso geeignet

sein wie für die Inspektion der Betonsockel, auf denen Offshore-Windkraftanlagen montiert

werden.

Ein 2 m langer, torpedoartiger Prototyp soll noch in diesem Jahr seine Jungfernfahrt im neuen Tauchbecken in Ilmenau machen. Die leistungsstarken und zugleich leichten Lithiumbatterien, die das AUV mit Energie versorgen, sind mit Silikon ummantelt. Im Herbst 2011 soll der autonome Tauchroboter dann erstmals vom Forschungsschiff Poseidon aus in See stechen, wobei mehrere Tauchgänge in bis zu 6.000 m Tiefe geplant sind.

Mehr wie ein Reisekoffer, dem ein paar Paddel gewachsen

sind, sieht der Tauchroboter AQUA aus, der bereits

vor einigen Jahren von einem Team der kanadischen Universitäten

York,

McGill und Dalhousie entwickelt wurde um insbesondere in engen und/oder

gefährlichen Bereichen wie Schiffswracks Daten zu sammeln.

Er besitzt an jeder Seite 3 ‚Flossen’ um sich voranzubewegen - und soll damit sogar an Land kriechen können. Nun wird er mit einer Unterwasser-Fernsteuerung ausgestattet, die auf visuellen Befehlen beruht. Details über die elektrische Energieversorgung des mechanischen ‚Sechsbeiners’ habe ich bislang aber nicht finden können.

Ein sehr interessanter Tauchroboter ist auch der Solar

AUV (o. SAUV II), den die Falmouth Scientific

Inc. (FSI)

aus Cataumet, Massachusetts, gemeinsam mit dem Autonomous

Undersea Systems Institute (AUSI) und der Firma Technology

Systems Inc. (TSI)

entwickelt hat.

Das solarbetriebene Schwimmgerät kann bei einer Geschwindigkeit von bis zu 2 Knoten in Tiefen bis zu 500 m operieren und seine 2 kWh Lithium-Ionen-Akkus anschließend an der Oberfläche wieder aufladen, wenn genügend Sonneneinstrahlung für die 1 m2 große Solarzellenfläche zur Verfügung steht. Dabei können dann auch die gesammelten Daten über einen Satellitenlink versandt werden.

Das 2,3 x 1,1 x 0,5 m große und (an der Luft) 200 kg schwere System wird als flexible Multi-Mission-Plattform angeboten, die es dem Endbenutzer erlaubt, die Nutzlast selbst zu konfigurieren. Bereits im Januar dieses Jahres hatte FSI einen solaren Roboter an die Universität Tokio geliefert, der zur Überwachung der tektonischen Plattenbewegung eingesetzt werden soll.

Robot

Ein weiterer Roboter wird im Dezember 2010 vorgestellt.

Das Spider Optics System der Firma Hawkes

Remotes Inc. aus Point Richmond, Kalifornien, löst das Problem kabelgesteuerter

Tauchroboter durch eine Technik, bei der sich ein gepanzertes, nur

wenige Millimeter dünnes und starkes Glasfaser-Kabel aus dem Inneren

des Gefährts abwickelt. Der Spider wird durch einen 18 kWh Akku betrieben.

Zu diesem Zeitpunkt wird die 11. Auflage des erstmals 1997 erschienenen

Buches Build Your Own Underwater Robot von Vickie

Jensen und Harry Bohm aus Vancouver, British Columbia, vorbereitet.

Es enthält Anleitungen für den Bau von zwei ROVs - den recht einfachen SeaPerch (Tauchtiefe

bis 3 m) und den weiter fortgeschrittenen SeaFox (bis

10 m). Beide U-Boote sollen mit Materialien aus dem Baumarkt für weniger

als 100 $ gebaut werden können.

Nun, Ende 2010, legen die Autoren nach: Gemeinsam mit Steven W. Moore wird ein 770-seitiger und 3 kg schwerer Wälzer unter dem Titel Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit dem US-weiten Meeres-Bildungsprogramms des Marine Advanced Technology Education Center (MATE), das seit 2002 jährliche ROV-Entwurf- und Bau-Wettbewerbe für Schüler und Studenten durchführt (International ROV Competition).

An dieser Stelle möchte ich aber auch

auf das Autonomous

Undersea Vehicle Applcations Center (AUVAC)

in Lee, New Hampshire, verweisen, auf dessen Homepage die diversen

Interessenten verknüpft und die entsprechenden Informationen aus

Wissenschaft, Privatwirtschaft und staatlichen Organisationen publiziert

werden. Denn hinter all den vielen hier präsentierten neuen und innovativen

Systemen gibt es schon seit Jahren einen ganzen Wirtschaftszweig,

der sich mit diesen Technologien beschäftigt.

Eines der größten Industrieunternehmen beispielsweise, das elektrische betriebene Remotely Operated Vehicles (ROV) für die Offshore- Öl- und Gasindustrie sowie für militärische Einsatzbereiche wie der Minensuche herstellt, ist die 1986 gegründete Saab Seaeye Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Saab Underwater Systems AB. Das Sortiment erstreckt sich von dem portablen und vielseitigen Modell Seaeye Falcon, bis zum hochprofessionellen Arbeitsgerät Seaeye Jaguar. Am bekanntesten sind die militärischen Reihen Double Eagle und Sea Owl. Bis Ende 2010 hat die Firma schon über 500 Stück seiner unterschiedlichsten ROVs verkauft.

Das

Projekt um das Solarschiff Sonnenschein, das im

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin Schülern Lehrstunden in Sachen

Nachhaltigkeit geben soll, geht auf eine Ideen von Uwe

Graumann vom

Biosphärenreservat und Wolfram Appel, einem Ingenieur

für solare Antriebstechnik in Berlin, zurück. Fast zeitgleich entwickelten

beide Ende 2006 die

Vorstellung eines effizienten, solarbetriebenen Schulschiffes.

Nach langer Vorbereitung steht Anfang 2009 das Konzept des Schiffes fest, das im Werbellinsee stationiert werden soll, und im Laufe des Jahres kommt auch ein Teil der benötigten Gelder zusammen – aus dem Konjunkturpaket II. Ein nicht geringer Teil der Kosten muß jedoch über Sponsoren eingeworben werden. Als Projektträger fungiert der Verein Kulturlandschaft Uckermark (KLU), und Felix Fliege vom Schiffbauinstitut der TU Berlin leistete wesentliche Planungsarbeit.

Das Schiff soll aus recyceltem Aluminium als Katamaran mit widerstandsoptimierten Schwimmkörpern gebaut, und bei einer Länge von ca. 17 m und einer Breite von etwa 5 m von zwei Elektromotoren mit je ca. 7 kW Nennleistung angetrieben werden. Auf das Dach soll ein 8 kW Solargenerator kommen, während die Batterie dafür sorgt, Fahrzeiten bis zu 8 Stunden zu erreichen. Jetzt, Ende 2010, befindet sich das Projekt endlich am Beginn der Bauphase.

(Grafik)

Das erst

im Frühjahr gegründete Start-Up Garda Solar mit Sitz in Rovereto

bei Trento stellt Ende 2010 ein

mit Sonnenenergie betriebenes Freizeitboot vor, das durch seine weichen

runden Formen hervorsticht.

Das 350 kg schwere und knapp 4 m lange Solarboot namens GS4 gilt als unsinkbar und kann vier Personen bis maximal 400 kg Gesamtgewicht transportieren. Die auf 400 W Spitzenleistung ausgelegte PV-Dachanlage versorgt einen 5 kWh Akku und einen 1.000 W starken Elektromotor. Gesteuert wird mit einen Joystick, und die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 4 Knoten.

Angeboten wird das neue und sehr bequem aussehende Boot als E-light für den Einsatz in Küstennähe, sowie als E-xclusive Version für größere Fahrten. Es gibt eine rein elektrische Ausgabe ohne Solardach, und für 2012 ist eine weitere Hybridversion geplant. Das Styling der Boote oblag dem Designerstudio Schickler-Tagliapietra in Mailand.

Mit der Vermarktung des zu 100 % in Italien gefertigten Bootes soll Anfang 2011 begonnen werden, und das Unternehmen hofft auf Verkäufe von zunächst 30 und längerfristig 60 Exemplaren im Jahr. Als Preise werden 10.500 € für das Modell Electric Light mit 20 km Reichweite, bzw. 15.000 € für das Modell Solar Light mit 30 km Reichweite genannt.

2010 läuft auch die Superyacht Arcadia 85 vom Stapel, die für eine wöchentliche Charter von 49.000 € bis zu acht Passagiere im ‚grünen’ Luxus schwelgen läßt.