TEIL C

TEIL C

SolarhÄuser und solare Bauelemente (2021)

In der diesjährigen Übersicht soll vorneweg der aktuelle Stand beim Thema Fassadenbegrünungen betrachtet werden, das immer häufiger in den Medien erscheint oder in Form von Ausstellungen behandelt wird.

So läuft vom Januar bis zum Juli 2021 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main die Ausstellung Einfach Grün – Greening the City, das die Großstadt als Dschungel zeigt, mit einer urbanen Begrünung von Balkonen, Dächern, Hinterhöfen und eben Hauswänden. Der Katalog, den das Museum zur Ausstellung herausgibt, ist auch ein Handbuch, das Nachhilfe bei der Planung lebender Wände oder Dächer bietet.

Bevor die jüngsten Entwicklungen dokumentiert werden, soll aber noch auf einen wichtigen Vorläufer hingewiesen werden, den französischen Botaniker, Gartenarchitekten und Künstler Patrick Blanc, der international als Pionier der Pflanzenwand (mur végétal) bekannt wurde. Blanc studierte Naturwissenschaften, spezialisierte sich auf tropische Pflanzen und erforschte ab den 1970er Jahren deren Lebensweise und begann, erste Pflanzenwände zu entwerfen.

Sein Name ist hauptsächlich mit der 800 m2 großen Pflanzenwand verknüpft, die er im Jahr 2004 am Musée du quai Branly in Paris schuf - und mit dem sechs Stockwerke hohen Teppich aus rund 15.000 Pflanzen von 250 verschiedenen Arten, mit denen er 2008 das CaixaForum in Madrid bedeckte. Blanc wird für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Ehrenmitglied des Royal Institute of British Architects.

(Grafik)

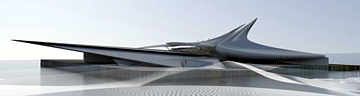

Ebenfalls im Januar 2021 stellt das von Nuru Karim im Jahr 2010 gegründete Büro NUDES Architecture mit Sitz in Mumbai ein People’s Tower genanntes Projekt vor, einen Observatoriumsturm, der sich auf die Integration von Natur, Technologie und Bürgerbeteiligung konzentriert. Der sich wellenförmig in den Himmel windende Turm besitzt eine Hülle aus 11.520 Topfpflanzen, von denen jede einzelne von Mitgliedern der Gemeinschaft und anderen Akteuren gesät und gepflegt wird, bevor sie an ihren Platz kommt.

NUDES zufolge sind „Topfpflanzen ein universelles Symbol, das unseren grundlegenden menschlichen Urinstinkt für Leben und Überleben repräsentiert. Tausende von Töpfen kommen zusammen, um Ideologien wie Einheit, Frieden, Toleranz, Pluralismus, Empathie und Mitgefühl gegenüber dem Leben und der Natur widerzuspiegeln.“

(Detail)

Um dies deutlich zu machen, wird der auf dem Net-Zero-Design-Prinzip basierende People’s Tower über versetzte Beobachtungsdecks auf den unterschiedlichen Ebenen verfügen. Diese werden von einem gemeinschaftlichen Amphitheater mit Panoramablick auf der Spitze des Gebäudes gekrönt. Im Inneren gibt es eine spiralförmige Rampe sowie ein durchdachtes Aufzugskonzept.

Das Gießen der tausenden Blumentöpfe wird ein Schwarm von Drohnen übernehmen, die mittels moderner Bildanalysetechnologien auch den Gesundheitszustand der Pflanzen in Echtzeit überwachen. Durch vertikale Leitungen, die in die Infrastruktur des Turms eingebettet sind, wird recyceltes Wasser dann dort versprüht, wo es gerade gebraucht wird. Ob der Entwurf tatsächlich realisiert wird, ist allerdings fraglich.

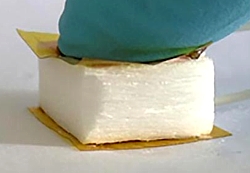

Im Februar 2021 startet an der Fachhochschule Bielefeld (Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, HSBI) unter der Leitung von Jan Lukas Storck ein Forschungsprojekt, um Fassaden auf Basis textiler Substrate zu begrünen – mit Moosen oder Mikroalgen. Die textilen Substrate sollen als Grundlage für eine vertikale platzsparende Kultivierung dienen, wobei das Material alterungsbeständig sein soll, nicht schimmeln darf, mechanisch gute Tragfähigkeit auch im nassen Zustand aufweisen muß, sowie Moosen und Algen guten Halt bietet.

textilen Untergrund

Um den bestmöglichen Untergrund für die Moos-Fassaden zu finden, arbeitet die FH mit der Strickerei Bache INNOVATIVE mit Sitz in Rheinberg zusammen. Die Forschungsergebnisse sollen diese dabei unterstützen, für einen grünen Bewuchs geeignete Textilien, die über eine hohe Wasserspeicherkapazität verfügen und sich ideal mit Konzepten zur automatisierten Kultivierung verbinden lassen, zu entwickeln und zu vermarkten.

Nach rund anderthalb Jahren Projektlaufzeit, im September 2022, können erste Ergebnisse gemeldet werden. Demnach scheint die passive Bewässerung über Kapillarbrücken vielversprechend zu sein, bei der ein Faden mit hoher Kapillarkraft das Wasser aus einem Reservoir aufsaugt. Der Faden ist wiederum in dem Gestrick eingearbeitet, auf dem die Moose wachsen. Versuche laufen dazu nicht nur im Labor, sondern auch auf dem Dach des FH-Gebäudes, wo in Versuchsaufbauten heimische Moose auf verschiedene Textilien aufgenäht werden um u.a. zu testen, welches textile Material - nur durch Regen bewässert - am besten Feuchtigkeit speichert.

Als besonders gut geeignetes Material erweist sich ein zwei- oder dreifädiges Gestrick aus Tencel, einer synthetischen Faser, die aus Holz gewonnen wird. Allerdings speichert dieses Textil große Mengen Wasser und wird sehr schwer, was in der Gebäudestatik berücksichtigt werden muß. Außerdem zeigt sich, daß Moose einfacher einzusetzen sind als Algen, da sie sehr viel besser geeignet sind, um Wasser zu speichern, und weil ihre Wachstumsgeschwindigkeit kontrollierbarer ist als die von Algen.

Zudem soll im Zuge der Projektlaufzeit bis Ende Januar 2023 ein automatisiertes Steuerungssystem für optimale Wuchsbedingungen entwickelt werden. Hierfür werden die Wachstumsbedingungen durch Temperatur-, Feuchtigkeits- und Leitfähigkeitssensoren zur Messung der Nährstoffkonzentration genau überwacht. Und neben der passiven Bewässerung mittels Kapillarkräften wird auch eine aktive, automatisierte Variante durch computergesteuerte Bewässerung realisiert. Das Projekt wird vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit 220.000 € gefördert.

Übrigens war an der HSBI bereits 2018 das Forschungsprojekt ,Vertikale Landwirtschaft’ gestartet worden, an dem die o.g. Partner gemeinsam mit Prof. Andrea Ehrmann und mit rund 190.000 € finanziert an der Entwicklung unterschiedlichster textiler Substrate auf Basis von Gestricken und Nanovliesen gearbeitet haben, auf denen zukünftig auf kleinstem Raum Nutzpflanzen von marinen Algen über Moose bis hin zu Obst- und Gemüsepflanzen wachsen sollen.

am DITF

In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, daß an den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf bereits Anfang 2017 ein Forschungsprojekt mit dem Ziel begonnen hatte, ein textilbasiertes, autonomes Living-Wall-System für Innenräume mit integrierter Beleuchtung und Bewässerung zu entwickeln. Diesem Projekt, das bis Ende 2018 lief, folgte ab dem Juni 2020 ein weiteres Projekt, bei dem bis zum Mai 2022 an Living Walls für den städtischen Außenbereich gearbeitet wurde.

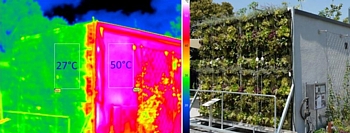

Hierbei werden die Pflanzen auf den grünen Fassaden über ein automatisches Bewässerungssystem mit Wasser und Nährstoffen versorgt, wobei sensorische Garne den Wasser- und Nährstoffgehalt erfassen. Indem diese Living Walls weitgehend autonom arbeiten, ist der Aufwand für Pflege und Wartung gering. In dem Forschungsprojekt wird auch die Kühlleistung einer Fassadenbegrünung wissenschaftlich untersucht.

(Grafik)

Es gibt aber auch schon praktische Umsetzungen im großen Format: So beginnt beispielsweise Ende Mai 2021 der Umbau von Halle 36 auf dem Campus des Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg als groß angelegtes Pilotprojekt zur Gebäudebegrünung und Luftkonditionierung.

Dabei sollen die 2.660 m2 große Dachfläche und die 1.910 m2 große Fassade mit rund 25.000 Gräsern, Stauden und Klettergehölzen bepflanzt werden und auch Obst und Blüten tragen, wie Waldrebe, Kiwi und Blauregen. Hamburg unterstützt das Vorhaben mit 410.000 €, das DESY selbst steuert ebenso viel bei, die vollständige Begrünung ist für 2026 geplant.

Motiviert zu dem Vorhaben wurde die Hamburger Umweltbehörde durch Ergebnisse der Humboldt Universität in Berlin, die am eigenen Objekt in Berlin-Adlershof die verschiedenen Parameter der Fassadenbegrünung und Regenwassernutzung als Elemente der Gebäudeklimatisierung mit denen konventioneller Kühlsysteme verglichen hatte, wie die Primärenergieeinsparung und die spezifischen Kosten. Demnach sank der Primärenergiebedarf zum Heizen und Kühlen bei begrünter Südfassade von 57 auf 42 kWh/m2 im Vergleich zu einem konventionellen Sonnenschutz vor der Fassade.

der Versuchsanordnung

Im Oktober 2021 findet am Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) in Würzburg andie Auftaktveranstaltung für das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Forschungsvorhaben U-green statt, bei dem typische Fassaden- und Dachbegrünungen bauphysikalisch bewertet und standardisierte Meßverfahren entwickelt werden sollen, um die Begrünungen bei der energetischen Auslegung von Gebäuden berücksichtigen zu können.

Das Projekt wird im Auftrag der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) durchgeführt, wobei sich das interdisziplinäre Projektteam aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Landschaftsarchitekten der FHWS und der beteiligten Projektpartner TU Berlin, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) und der Bayerischen Architektenkammer zusammensetzt.

Im Rahmen des Projekts sollen handelsübliche Fassaden- und Dachbegrünungssysteme in Klassen unterteilt und anschließend bauphysikalisch und thermisch charakterisiert werden. Ergänzend wird ein Softwaretool entwickelt das zukünftig die bauphysikalische Bewertung von Fassadensystemen für Fachplaner vereinfachen soll. Zudem ist der Aufbau einer frei zugänglichen Datenbank mit den Projektergebnissen geplant.

Eine weitere Arbeit erfolgt unter der Leitung von Matthew Fox an der britischen Plymouth University, wie im Oktober 2021 berichtet wird. In der Studie ,Living wall systems for improved thermal performance of existing buildings’ wird gezeigt, daß lebende Wände nicht nur die Temperatur in neuen Gebäuden, in die sie installiert werden, regulieren können, sondern auch die gleiche Wirkung haben, wenn sie in viel ältere, bestehende Strukturen eingebaut werden.

Bei dem Versuch installiert das Team eine mit Pflanzen gefüllte lebende Wand an einem Abschnitt der nach Westen gerichteten Außenwand eines Gebäudes aus der Zeit vor 1970 auf dem Campus. Das Bauwerk verfügte bereits über gemauerte Hohlraumwände, die aus zwei parallelen, durch einen Luftraum getrennten Teilwänden bestehen. In diesem Fall bestand die Innenwand aus Beton und die Außenwand aus Ziegeln. Neu hinzu kamen eine Reihe von miteinander verbundenen Filztaschen, die jeweils Erde und winterharte Pflanzen enthielten.

Bei Messung der Raumtemperatur und der Wärmeleitfähigkeit der Wände auf der Westseite des Gebäudes über einen Zeitraum von fünf Wochen im November/Dezember wird festgestellt, daß der Bereich mit der Grünwand 31,4 % weniger Wärme verlor als der angrenzende Kontrollbereich. Dementsprechend wird auch weniger Energie benötigt, um diesen Teil des Gebäudes zu heizen. Außerdem sind die Tagestemperaturen in dem mit einer lebenden Wand bedeckten Bereich stabiler, d.h. sie schwanken weniger stark in Abhängigkeit von Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Außentemperaturen.

Ebenfalls im Oktober 2021 findet in Düsseldorf die Eröffnung der gegenwärtig größten Grünfassade Europas statt, die in Form einer insgesamt 8 km langen Hainbuchhecke aus über 30.000 Pflanzen den Kö-Bogen II umhüllt, einen neuen Büro- und Geschäftskomplex nach Plänen des ortsansässigen Büros Ingenhoven Architects. Die Fassade wird einerseits geradezu pompös, andererseits aber auch sehr streng und nüchtern, da es nur eine einzige Pflanzenart gibt.

Das Gebäude selbst, dessen Bau offiziell im Juni 2017 begann, während die Fertigstellung im Jahr 2020 erfolgte, besteht aus zwei Volumen mit insgesamt knapp 41.000 m2 Grundfläche für Einzelhandel, Gastronomie und Büros und entspricht einem Nachhaltigkeitskonzept, das sich der Architekt Christoph Ingenhoven unter dem Begriff ,supergreen’ schützen läßt.

Im März 2022 meldet die Presse, daß ab 2024 in

Berlin eine Pflicht zur Dachbegrünung kommen wird. Die neue Bauordnung

sieht vor, daß Dächer mit einer Neigung bis zu 10° begrünt werden

müssen, sofern die Dachfläche größer als 100 m2 ist. Es

gibt Ausnahmen, zum Beispiel für kleine Dächer bis 30 m2 oder

wenn eine andere Nutzung wie PV-Anlagen geplant ist.

Die Regelung ist Teil der Berliner Klimaschutz- und Schwammstadt-Strategie und soll dazu beitragen, die Stadt an den Klimawandel anzupassen, Starkregen zu bewältigen und das Mikroklima zu verbessern. Die Umsetzung erfolgt mit großzügigen Übergangsfristen und Förderprogrammen wie GründachPLUS.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Unmengen neuer Designs und Entwürfe, welche eine Auswahl recht schwer gestalten. Im Januar treten Foster + Partners mit den Lusail Towers in die Öffentlichkeit, als Teil eines größeren Masterplans für Katar, der ebenfalls von dem Architekturbüro entworfen wurde. Die Türme sollen ein neues zentrales Geschäftsviertel in der Stadt bilden und den Hauptsitz der Qatar National Bank, der Qatar Central Bank und der Qatar Investment Authority sowie anderer internationaler Organisationen beherbergen.

(Grafik)

Das insgesamt 1,1 Mio. m2 große Projekt wird aus zwei 70-stöckigen und 301 m hohen sowie zwei 50-stöckigen und 215 m hohen Türmen in einer symmetrischen Anordnung bestehen, deren Zentrum ein öffentlicher Raum im Erdgeschoß ist, der zu 20 % durch eine üppige und größtenteils einheimische Bepflanzung bedeckt sein wird. Zudem werden Grauwasser, Regenwasser und Kondensat recycelt und für die Bewässerung wiederverwendet.

Die abgerundeten Türme sind mit maritimem Aluminium verkleidet und mit verdrehten Sonnenlamellen versehen, die einen optimalen äußeren Sonnenschutz bieten und gleichzeitig eine Reduzierung der freiliegenden Verglasung bewirken. Die sich wandelnde Form basiert auf zahlreichen Studien mit dem Ziel, die harte Sonneneinstrahlung zu begrenzen. Neben den passiven kommen in allen Türmen auch aktive Systeme zum Einsatz, um den Energiebedarf zu reduzieren, wie z.B. Hochdruck-Hydroniksysteme, die die erforderliche Pumpenergie verringern.

Der Cluster aus den vier Türmen wird durch eine Reihe kleinerer Podiumsgebäude ergänzt, die das Projekt auf ein angenehmes menschliches Maß herunterbrechen und das Straßenbild mit Geschäften, Cafés und Restaurants bereichern. Wie die Türme sind auch diese Gebäude auf einen reduzierten Energieverbrauch ausgelegt und verfügen über geformte Betonplatten für eine verbesserte thermische Masse und minimale Fensteröffnungen, um unerwünschte Sonneneinstrahlung zu reduzieren.

Durch eine bedarfsgesteuerte Belüftung, eine zentrale Wärmespeicherung, effiziente LEDs und eine fortschrittliche Automatisierung soll sich der Energiebedarf des Standorts im Vergleich zu einem Referenzgebäude um 35 % senken lassen.

(Grafik)

Nur einen Monat später folgt - ebenfalls von Foster + Partners - der Entwurf für ein buntes, touristisches Inselparadies mit dem Namen Coral Bloom, das in Saudi-Arabien entstehen soll. Es wird Teil des größeren Red Sea Project von Kengo Kuma & Associates aus Tokio sein, zu dem auch der Red Sea Airport gehört, der wiederum von Foster + Partners stammt. Dieses Großprojekt wird sich über 90 derzeit noch unbebaute Inseln zwischen den Städten Umluj und Al Wajh an der Westküste Saudi-Arabiens über eine Fläche von 28.000 km2 an Land und Gewässern erstrecken und nach seiner Fertigstellung 50 Hotels umfassen.

Coral Bloom wird sich auf einer Insel namens Shurayrah (o. Shura Island) befinden, die als Tor zu weiteren 21 unberührten Inseln dienen soll. Alleine auf Shurayrah wird elf Hotels geben, die alle von Foster + Partners entworfen wurden und sich durch den Verzicht auf Korridore und die Konzentration auf Freiflächen und Belüftung auszeichnen. Lange Promenaden und Stege laden zu Spaziergängen ein. Das Gebiet wird auch teilweise neu gestaltet, indem neue Strände und Lagunen angelegt werden, die dazu beitragen sollen, die Insel gegen den steigenden Meeresspiegel zu schützen.

In der Pressemitteilung der zuständigen Red Sea Development Co. (TRSDC) wird betont, daß alle 22 Inseln ausschließlich durch Solarpaneele und Windturbinen mit Strom versorgt werden - die auf den ansprechenden Renderings aber nirgends zu sehen sind. Außerdem wird sich der Komplex auf die „weltweit größte Batteriespeicheranlage“ mit einer Kapazität von 1.000 MWh stützen, um den Strombedarf des gesamten Standorts auch in der Nacht zu decken, ebenso wie bei Sandstürmen, wenn das PV-Kraftwerk abgeschaltet werden muß. Zu den weiteren umweltfreundlichen Merkmalen gehören die Abwasseraufbereitung und die Verwendung von Grauwasser für die Bewässerung.

Eigentlich sollten die ersten Gäste bereits Ende 2022 auf Coral Bloom ankommen, doch noch 2024 ist die Rede davon, daß die Arbeiten an der Infrastruktur ,weit fortgeschritten’ sind und die Fertigstellung der elf Ressorts auf der Insel nun für das vierte Quartal diesen Jahres geplant ist. Die Kernstruktur und Fassaden der vier Türme einschließlich der Lobby-Bereiche wurden im Oktober 2023 abgeschlossen, die endgültige Fertigstellung und Inbetriebnahme ist nun für 2025 erwartet.

Ebenfalls im Januar 2021 präsentiert das internationale Büro MAD Architects erstmals öffentlich die Entwürfe eines Projekts namens Train Station in the Forest - obwohl der Baubeginn bereits Ende 2019 erfolgt ist, wie man nun zu erfährt. Dabei handelt es sich um einen innovativen Bahnhof in der chinesischen Stadt Jiaxing, der von einem üppigen ,grenzenlosen Park’ gekrönt wird, welcher die Natur in die städtische Umgebung zurückbringt.

(Grafik)

Das insgesamt 35,4 Hektar große Projekt umfaßt neben dem neuen Bahnhof zwei öffentliche Plätze, ein Gewerbegebiet, einen Verkehrsknotenpunkt und eine Renovierung des angrenzenden People’s Park. Dabei werden die wichtigsten Verkehrs- und Geschäftsfunktionen unterirdisch untergebracht, während ein weitläufiges, von Bäumen umgebenes Gründach einen ,Bahnhof im Wald’ schaffen wird.

Die Bahnhofsanlage verfügt über eine ,schwebende’ Metall-Dachkonstruktion, auf der Solarpaneele installiert sind, wobei Technologien wie CdTe-Solarglas (Cadmiumtellurid) zum Einsatz kommen, das speziell an die geschwungenen Dachformen angepaßt wurde, um sowohl die Ästhetik als auch die Energieeffizienz zu maximieren. Dabei wird der erzeugte Solarstrom direkt für den Betrieb der Bahnhofsgebäude genutzt, etwa für Beleuchtung, Belüftung und weitere technische Systeme. Damit wird das Dach zur ,ökologischen fünften Fassade’ und ist ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Bauen. Die vollständige Fertigstellung und Eröffnung der Jiaxing Train Station erfolgen im Februar 2024.

Im Januar 2021 stellt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erstmals das Projekt The Line öffentlich vor, ein überaus ambitioniertes, von Impact One in Auftrag gegebenes Bauprojekt, bei dem eine Art ,liegender Wolkenkratzer’ für 9 Mio. Bewohner entstehen soll. Der ursprüngliche Plan sieht ein Spine (o. Spine Layer) genanntes, 170 km langes schnurgerades Transport- und Versorgungssystem auf drei Ebenen vor: eine oberirdische für Fußgänger (Pedestrian Layer), eine unterirdische für die Infrastruktur (Service Layer) und eine weitere darunter für den motorisierten Verkehr und eine Hochgeschwindigkeits-U-Bahn.

(Grafik)

Auf der Erdoberfläche sollten entlang des Spine eine Vielzahl von autofreien Gemeinden, die ,city modules’, entstehen, innerhalb derer alle Wege binnen fünf Fußminuten zurückgelegt werden können. Im Juli 2022 wird dann ein überarbeiteter Plan veröffentlicht: Anstelle der Gemeinde-Module mit vielen Einzelgebäuden soll nun oberhalb des Spine ein einziges 500 m hohes und 200 m breites Bauwerk entstehen.

Das Megaprojekt ist ein zentraler Teil von NEOM, einem Siedlungsprojekt im Nordwesten Saudi-Arabiens, das bereits im Oktober 2017 im Rahmen der saudischen Vision 2030 auf der Future Investment Initiative in Riad vorgestellt worden war. Des ,Neo’ im Kunstwort ,Neom’ ist eine Entlehnung aus dem Altgriechischen und repräsentiert das Neue; die Endung ,m’ bezieht sich auf das Arabische und steht für die Zukunft (mustaqbal).

Das Projekt nahe dem Golf von Akaba und der Küste des Roten Meeres, bei dem u.v.a. auch Luxusinseln, ein Wintersportgebiet sowie ein schwimmender Hafen namens Oxagon geplant sind, umfaßt eine Fläche von etwa 26.500 km2 – etwas weniger als Belgien – und soll eine unabhängige Wirtschaftszone mit eigenem Rechts- und Steuersystem werden. Die Kosten werden anfangs auf 500 Mrd. $ geschätzt.

The Line, das von dem kalifornischen Büro Morphosis entworfen ist und nach Fertigstellung der Hauptwohnsitz für fast alle Bewohner von NEOM werden soll, wird schnell das bekannteste Teilvorhaben. Dabei soll die 170 km lange Bandstadt ausschließlich mit Solar- und Windenergie betrieben werden. Zusätzlich sind innovative Mobilitätskonzepte wie Hochgeschwindigkeitszüge, autonome Fahrzeuge und Lufttaxis vorgesehen, ebenfalls mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Kühlung soll passiv erfolgen: Der Pedestrian Layer ist in der Mitte offen, so daß warme Luft nach oben entweichen soll. Die Gebäude haben begrünte Dächer.

(im Bau)

Der auf einer Fläche von 34 km2 zu bauende Turm würde eine stark verspiegelte Oberfläche aufweisen, während im Inneren öffentliche Parks und Fußgängerzonen, Schulen, Wohnungen und Arbeitsplätze übereinander geschichtet sind und die Menschen die Möglichkeit haben, sich nahtlos in drei Dimensionen zu bewegen, um sie in höchstens 5 Minuten zu erreichen.

Das Konzept wird reichlich übertrieben als ,Zero Gravity Urbanism’ bezeichnet, geht vermutlich aber auf die von Prof. Carlos Moreno an der Pariser Sorbonne entwickelte und bereits 2016 vorgestellte ,15-Minuten-Stadt’ zurück, in der alle wichtigen Einrichtungen und Dienstleistungen für die Bewohner innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Bei dieser menschenzentrierten Stadtentwicklung werden Nachbarschaften autarker und lebenswerter und der Alltag ist ohne Auto möglich.

Im Gegensatz zu vielen anderen angekündigten Großprojekten beginnen die Erdbauarbeiten an der vertikalen Megacity tatsächlich bereits im Oktober 2021, und Drohnenaufnahmen ein Jahr später belegen den Fortschritt, den die Bagger machen. In der deutschen Presse wird das Projekt trotzdem weiterhin regelmäßig und leicht abwertend als „ein Märchen aus 1001 Nacht“ bezeichnet.

Gleichzeitig kommt zunehmend Kritik gegenüber Menschenrechtsverletzungen und Zwangsräumungen seitens der saudischen Behörden auf, da bereits 2020 ein Demonstrant des Beduinenstamms der Huwaitat erschossen wurde, der gewaltsam von seinem Land vertrieben wurde, das er für NEOM nicht aufgeben wollte. Im Juli 2022 werden die Bewohner des Küstendorfs Maqna deportiert - insgesamt sollen 28.000 Menschen zum Umzug gezwungen werden.

(Schnittmodell)

Im Oktober werden drei Männer zum Tode verurteilt, darunter der Bruder jenes ermordeten Beduinen, nachdem auch sie gewaltsam aus ihren Wohnorten vertrieben worden waren. Die Menschenrechtsorganisation ALQST dokumentiert die Geschehnisse ausführlich. Darüber hinaus gelten die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeiter auf den Baustellen, die zumeist aus Indien und Pakistan kommen, als inakzeptabel.

Kritik an der Linienform der zwei ununterbrochenen Reihen von Wolkenkratzern kommt wiederum von Wissenschaftlern des Complexity Science Hub (CSH), einem unabhängigen Forschungsinstitut mit Sitz in Wien, die davon ausgehen, daß es wesentlich vorteilhafter wäre, die Stadt kreisförmig zu bauen: „Eine lineare Form ist die am wenigsten effiziente Form einer Stadt. Es gibt einen Grund, warum die Menschheit 50.000 Städte hat, und alle mehr oder weniger rund sind.“

Es wird auch befürchtet, daß zahlreiche Tierarten, einheimische, wandernde, domestizierte und invasive, sowohl lokal als auch aus der Ferne beeinträchtigt werden, wenn The Line verwirklicht wird, das eine riesige und für viele Arten undurchdringliche Barriere in der Landschaft sein werde. Am stärksten gefährdet sind Vögel, die die spiegelnde Oberfläche nicht erkennen und dagegen fliegen. Zumal The Line auf einer wichtigen Zugvogel-Route entsteht.

Im Februar 2023 wird bekanntgegeben, daß inzwischen rund ein Fünftel der Grundarbeiten fertiggestellt wurden, und wiederum ein Jahr später zeigt ein neues Video die größten Erdarbeiten der Welt, mit Baggern und Lastwagenkolonnen, die rund um die Uhr zugange sind, um jede Woche Millionen von Kubikmetern Erde und Wasser zu bewegen und die notwendigen Fundamente für das Gebäude vorzubereiten, das nun schon in einem Zug mit den Pyramiden von Gizeh und der Chinesischen Mauer genannt wird.

(im Bau)

Im April 2024 meldet die Presse, daß der Bau der futuristischen Bandstadt, der eigentlich 2049 fertig sein sollte, langsamer voran geht als geplant. Nennenswerten Fundamente oder gar Gebäude gibt es noch keine. Die Behörden in Saudi Arabien korrigieren ihre Ambitionen nach unten, denn das Ziel der Phase 1 von 1,5 Mio. Einwohnern bis 2030 ist offensichtlich nicht zu halten. Inzwischen gehen sie von 300.000 (später: 200.000) aus. Der Grund ist, daß bis dahin wohl nur 2,4 (später: 2,5 km) der geplanten 170 km fertig gebaut sein werden.

Trotzdem hält die Regierung an NEOM und dessen Komponenten fest und belegt dies im August in Form einer Initiative namens Ground X, die Investoren und Verkäufern mit Fotos von den Fortschritten und Live-Webcams beweisen soll, daß alles im Plan ist. Im Oktober wurden dann einige neue Baudetails bekannt gegeben.

Demnach wurde jetzt ein neues Betonwerk im Wert von fast 190 Mio. $ in Betrieb genommen, das bis zu 20.000 m3 Beton pro Tag produzieren kann, wovon der größte Teil für The Line und der Rest für andere NEOM-Projekte bestimmt ist. Außerdem sind aktuell mehr als 100.000 (andere Quellen: 140.000) Arbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche im Einsatz, um Platz für die massiven Fundamente zu schaffen. Darüber hinaus sind durch die bayerische Bauer Gruppe bereits fast 1.000 der über 30.000 Gründungspfähle mit einem Durchmesser von 2,5 m 70 Meter tief in den Wüstensand gesetzt worden. Jede Woche kommen über 120 weitere hinzu. Außerdem soll das Projekt derzeit ein Fünftel des weltweit produzierten Stahls verbrauchen.

Ebenfalls im Oktober 2024 strahlt der britische Fernsehsender ITV den Dokumentarfilm Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia aus, in welchem berichtet wird, daß seit dem Beginn der Arbeiten an dem Megaprojekt NEOM im Jahr 2017 schon mehr als 21.000 Arbeiter gestorben seien, viele von ihnen aus Indien, Bangladesch und Nepal. Laut einem Bericht der indischen, englischsprachigen Tageszeitung The Hindustan Times sind zudem mehr als 100.000 Menschen während des Baus verschwunden.

Zeitgleich wird der erste Teil von NEOM realisiert, das 83 Hektar große, exklusive Inselparadies Sindalah, das 5 km vor der Festlandsküste liegt und derzeit schrittweise eröffnet wird. Im November folgen Informationen zu den Auftragnehmern: Demnach wurde das US-Büro Gensler mit der Realisierung beauftragt, während das österreichische Büro Delugan Meissl Associated Architects die städtebaulichen Planung übernimmt. Für die städtische Infrastruktur wird das britische Unternehmen Mott MacDonald hinzugezogen.

Zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten tätigt der strategische Investitionszweig von Neom, der Neom Investment Fund (NIF), im Dezember eine bedeutende Investition in das europäische Unternehmen GMT Robotics. Mit den Hightech-Robotern sollen die Arbeiten beschleunigt werden, wie z.B. die Herstellung von Bewehrungsstäben.

Im Januar 2025 werden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos weitere Details bekanntgegeben, so auch, daß es „100 Jahre oder so“ dauern könnte, bis The Line mit 9 Mio. Menschen gefüllt sein wird. Die Stadt soll zudem nahezu komplett autark funktionieren und „letztlich komplett mit erneuerbaren Energien betrieben“ werden, was durchaus Raum für Interpretationen läßt.

Meldungen im Februar bestätigen, daß der erste Abschnitt bis 2030 fertiggestellt werden soll, der aus drei miteinander verbundenen, jeweils 800 m langen Modulen besteht, so daß quasi auf dem Dach von The Line in 350 m Höhe ein Stadion für die Fußballweltmeisterschaft 2034 entstehen kann, das 45.000 Zuschauer faßt. Dieser Bauabschnitt soll mit der Hidden Marina zudem einen versteckten Hafen umfassen, der sich im Innern der Stadt befinden und groß genug sein wird, daß dort auch Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Ein Kanal führt in einem 90°-Winkel auf die lange Front der Stadt. Als Umfang der Investitionen in die Infrastruktur werden nun 140 Mrd. $ genannt.

Im Mai 2025 erscheinen jedoch Meldungen, daß die Kosten aus dem Ruder laufen. Demnach könnten sich die Gesamtkosten von NEOM auf 8,8 Billionen Dollar belaufen - das mehr als 25-Fache des jährlichen saudischen Staatsbudgets. Bereits für die Bauphase bis 2035 sind 370 Mrd. $ vorgesehen, was für die ambitionierten Pläne aber offenbar nicht ausreicht. Ein zentrales Problem ist der Standort, da die extrem abgelegene Wüstenregion den Bau zu einer logistischen Herausforderung macht.

Ein interner Bericht spricht zudem von „Beweisen für vorsätzliche Manipulation“ finanzieller Kennzahlen durch das Management mit dem Ziel, den Kronprinzen mit geschönten Zahlen bei Laune zu halten. Und Fachleute der University of Illinois befürchten, daß The Line nach der Fertigstellung unkalkulierbare Auswirkungen auf die lokalen klimatischen Bedingungen haben könnte, wie die Veränderung von Niederschlagsmengen und -mustern sowie eine Verstärkung von Wind und Sandstürmen.

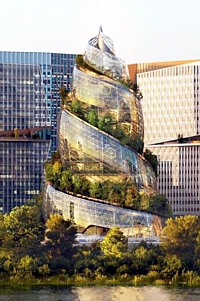

Zurück zur allgemeinen Jahresübersicht: Im Februar 2021 wird

erstmals der von NBBJ,

einem globalen amerikanischen Architektur-, Planungs- und Designbüro

gestaltete Entwurf für den Amazon-Hauptsitz HQ2 in

Arlington veröffentlicht. Das knapp 107 m hohe Gebäude hat die Form

einer Spirale und trägt den naheliegenden Namen The Helix.

Die 22 Stockwerke bieten eine Nutzfläche von ca. 34.370 m2,

wobei die Innenräume den Mitarbeitern eine Vielzahl von alternativen

Arbeitsumgebungen bieten werden.

(Grafik)

Die Fassade besteht überwiegend aus Glas und besitzt zwei spiralförmige, begehbare Außenwege, die öffentlich zugänglich und mit üppiger Vegetation und einheimischen Bäumen bepflanzt sind. Ein Amphitheater mit Blick auf eine weitläufige zentrale Grünfläche wird Platz für Freiluftkonzerte, Bauernmärkte und Filme im Park bieten, während sich auf dem gesamten Gelände Einzelhandelspavillons und Restaurants verteilen.

Das Design wird durch ca. 10.000 m2 öffentliche Grünflächen unterstützt, es gibt neue Radwege, 950 Fahrradstellplätze und eine unterirdische Verkehrsführung. Ein 20.000 m2 großer Gemeinschaftsraum soll zudem Bildungsinitiativen unterstützen. Außerdem wird ein zentrales Heiz- und Kühlsystem installiert, das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird: Mit dem Strom einer Solarfarm in Virginia.

Der Baubeginn war ursprünglich für 2022 geplant, mit einer angestrebten Fertigstellung im Jahr 2025. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, daß das Gebäude tatsächlich schon in Arbeit ist.

Im März 2021 geben

das Burning Man Project und

die Land Art Generator Initiative (LAGI) die zehn

besten Entwürfe des im Januar letzten Jahres gestarteten LAGI

2020 Fly Ranch Design-Wettbewerbs bekannt. Die Aufgabe bei

diesem globalen Ideenwettbewerb war es, eine netzunabhängige Ranch

im Great Basin als nachhaltigen, ganzjährigen ,Inkubator für die

Burning Man-Kultur’ neu zu gestalten.

Die Fly Ranch ist ein 3.800 Hektar großes Grundstück nördlich der jährlichen Burning Man-Veranstaltung in Black Rock City im Norden Nevadas, das dutzende heiße und kalte Quellen, drei Geysire, hunderte Hektar Feuchtgebiete, dutzende Tierarten und mehr als 100 Pflanzenarten beherbergt, weshalb es auch zu Kritik ab den Plänen kommt.

(Grafik)

Das Burning Man Project, das das Fly Ranch-Gelände 2016 erworben hat, hat sich mit LAGI zusammengetan, um Ideen für eine grundlegende Infrastruktur zu finden, da die Fly Ranch - anders als die temporäre Burning Man-Metropole - ein dauerhaftes, netzunabhängiges Ziel werden soll, das das ganze Jahr über Wohnsitze, Versammlungen und verschiedene Projekte beherbergt. Die fast 200 Beiträge, die daraufhin eingehen, können unter landartgenerator.org/LAGI-2020/ eingesehen werden, doch hier soll zumindest eines der vielen beeindruckenden Konzept vorgestellt werden.

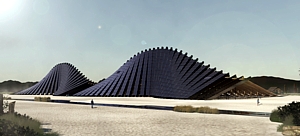

Der von Nuru Karim und seinem Büro NUDES Architecture in Mumbai - die uns bereits im Januar mit dem People’s Tower begegnet sind - entworfene Solar Mountain, der verdientermaßen unter den Top Ten landet, besteht aus vier vorgefertigten modularen Einheiten mit einer Länge von jeweils 30 m, einer Breite von 5 - 30 m und einer maximalen Höhe von 14,5 m, die aus recyceltem Sperrholz gefertigt werden und interaktive Räume für Spiel und Erholung bieten, sowie Schutz vor der starken Sommersonne.

Den Namen hat der insgesamt 200 m lange Entwurf durch seine wellenförmige Form wie ein Gebirge - und seine vollständige Bedeckung der Südseite mit 728 PV-Paneelen, die über 300 MWh Strom pro Jahr erzeugen sollen.

Den ersten Platz des Wettbewerbs gewinnen übrigens die MIT-Designer Zhicheng Xu und Mengqi Moon He mit ihrem Projekt Lodgers (o. Lodgers: Serendipity in the Fly Ranch Wilderness), einem modularen, umweltfreundlichen Unterkunftssystem, das nachhaltige Hightech- und Lowtech-Strategien kombiniert und sich harmonisch in die lokale Wüstenlandschaft einfügt. Das autarke Design umfaßt u.a. Komposttoiletten, wiederverwendetes Holz und ein Strohdach aus lokalen Materialien.

Ein weiterer Wettbewerbsbeitrag trägt den Namen Ephemeral Station und stammt von einem Team des Londoner OF. Studio in Zusammenarbeit mit Studio 4215 und Alfredo Esteves Miramont. Gemeinsam wurde ein innovativer, autarker Unterstand mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt entworfen - inspiriert vom Banyan-Baum, einer Baumart, die dichte, hängende Äste bildet, die überall dort Wurzeln schlagen, wo sie den Boden berühren.

(Grafik)

Historisch gesehen wurden Banyanbäume auch als Versammlungsorte genutzt, um Gemeinschaften zum Schutz vor den Elementen oder für gemeinsame Versammlungen zusammenzubringen. In diesem Sinne ist die Ephemeral Station für soziale Interaktion gedacht und dient als zentraler Ort für Aufführungen, Veranstaltungen, Sport, Festivals oder andere Zusammenkünfte, die Schatten, Schutz, Energie und Wasser benötigen.

Genau wie ein Banyanbaum nutzt die Skulptur, die sich an eine Vielzahl von Umgebungen anpassen kann, lange, schlanke Beine, um Oberflächenwasser oder Grundwasser in die Hauptstruktur zu pumpen. Anschließend wird das Wasser erhitzt und pasteurisiert, um es als Trinkwasser oder zur Bewässerung zu verwenden. Die Energieversorgung erfolgt durch PV-Paneele, die sich im Inneren der weitgehend transparenten Polycarbonat-Hülle befinden.

Der oberste Ballon der Skulptur hat einen besonderen Zweck, denn er dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wenn sich die Innentemperatur ändert, fast wie ein lebender Organismus, der ein- und ausatmet. Damit dient er als direkter Indikator dafür, wie viel Energie eingefangen oder wie viel Wasser gefiltert werden muß. Dieser Teil paßt sich auch an die Menge an Schatten an, die er den darunter befindlichen Personen spenden muß.

Die gesamte Skulptur besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien, darunter Polycarbonat, Aluminium, Baumwollgewebe und Stahl. Während die Baumwolle, aus der der wolkenartige Ballon der Struktur besteht, alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht werden muß, halten die PV-Paneele, die Hauptstahlstruktur und die Aluminiumelemente 20 - 30 Jahre. Anscheinend wird bereits 2021 in Gerlach, einem der Tore zum Burning Man Festival, ein Prototyp installiert, der wie ein außerirdischer Heißluftballon aussieht. Andere Quellen sprechen davon, daß dieser erst 2023 realisiert wurde. Belege dafür ließen sich bislang nicht finden, die veröffentlichten Abbildungen sind alle Renderings.

Die Designer Alessandra Boano und Jacopo Fasciolo vom Politecnico di Milano stellen im März 2021 das Design E-glamp vor, das sie als ein Produkt bzw. eine Dienstleistung für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung in ländlichen Gebieten beschreiben, um dort Weingüter, Bauernhöfe und Bergstationen zu fördern. Man kann es sich wie ein kleines Haus im Stil von Airbnb vorstellen, das mit einem Fahrradnetzwerk wie Bird oder Lime verbunden ist.

(Grafik)

Bei E-glamp handelt es sich letztlich um ein integriertes System moderner Hütten, die alle unabhängig voneinander durch Solarzellen mit Strom versorgt werden und auch thermische Sonnenkollektoren besitzen. Zudem soll das Design in der Lage sein, Regenwasser für die Bedürfnisse der Gäste wiederzuverwenden.

Alle E-Glamp-Häuser sind modular, beweglich und aus nachhaltigen Materialien wie Holz gebaut. Sie sind außerdem mit intelligenter Technik ausgestattet, können Informationen sowie Energie mit der Umwelt auszutauschen und lassen sich vom Gast mit einer App verwalten. An ein E-Bike-System angeschlossen sind sie, um die klimaneutrale Erkundung der Landschaft zu fördern. E-glamp wird für die Green Concept Awards 2021 nominiert, gehört aber nicht zu den Gewinnern.

Im April 2021 stellen das New Yorker Architekturbüro Garrison

Architects und der Bauträger South End Development

LLC das „allererste Triple-Netto-Null-Projekt in den

Vereinigten Staaten“ vor, ein gemischter Wohn- und Geschäftkomplex

mit dem Namen Seventy-Six, der sich von der Adresse

des Baugrundstücks ableitet: 76 North Pearl Street. Triple-Netto-Null

bedeutet in diesem Fall, daß das Projekt darauf abzielt, 100 % des

Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken, 100 % des Abwassers

aufzubereiten und wiederzuverwenden und 100 % aller anfallenden Abfälle

zu recyceln oder zu kompostieren.

(Grafik)

Das preisgekrönte Design, das sich in einem frühen Stadium der Entwurfsplanung befindet, ist eines von 13 Projekten, die sich in der zweiten Runde des Anfang 2019 ausgeschriebenen Wettbewerbs Buildings of Excellence der New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) qualifiziert haben. Es wird mit dem NYSERDA Building of Excellence Award sowie mit dem Blue Ribbon Award for Design Excellence ausgezeichnet. Später folgt noch der Brooklyn AIA 2022 Excellence Award.

Das Projekt im Umfang von 250 Mio. $, das als Teil einer Wiederbelebungsmaßnahme des historischen Viertels South End in Albany, New York, entstehen soll, umfaßt vier Gebäude mit sieben bzw. neun Stockwerken, die mit im Werk vorgefertigten modularen Stahlrahmen errichtet werden, was Bauzeit und Ressourcenverbrauch reduziert. Der Schwerpunkt der Gebäude liegt auf der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum und gleichzeitig einem gesunden und umweltfreundlichen Umfeld für die Bewohner. Zudem soll gezeigt werden, daß bewußtes Bauen regenerativ, kreativ, integriert und inspirierend sein kann.

Die geplanten 242 Wohneinheiten umfassen Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie modulare Wohnungen, die für eine flexible oder alternative Nutzung umkonfiguriert werden können. 11 % der Gesamtfläche von 41.806 m2 sind für die gewerbliche Nutzung vorgesehen.

(Grafik)

Um den dreifachen Netto-Null-Status zu erreichen, verfügen die Gebäude über ein gemeinsames Energieerzeugungssystem, das den Einsatz von Erdwärmepumpen, Solarthermie, Lüftungssystemen mit Energierückgewinnung, PV-Dachmodulen mit Sonnennachführung, die in der Aufsicht wie die ISS aussehen, Solarfassaden, Batteriespeicher und Windturbinen umfaßt. Allerdings ist nicht klar, wo letztere installiert werden sollen und um welche Modelle es sich handelt.

Außerdem werden alle Wohnungen von Seventy-Six mit Induktionskochfeldern, Wärmepumpen-Wäschetrocknern und anderen energieeffizienten Geräten ausgestattet. Die Abwasser- und Regenwasserabflüsse werden wiederum durch Wasserauffang- und Filtertechnologien reduziert, während alle verbleibenden Abfälle entweder wiederverwendet, kompostiert oder vor Ort verbrannt werden. Darüber hinaus umfaßt das Projekt ein Modell der ,Living Machine’ für städtische Landwirtschaft mit vertikalen Gärten und Aquakulturbecken für Fische oder andere Wasserorganismen, die in das Wasserfiltersystem des Gebäudes integriert wird.

Zum Hintergrund: Das Konzept der Living Machine bedeutet Nachbildung natürlicher Kreisläufe zur Wasseraufbereitung und Nährstoffrückgewinnung in technischen Systemen, insbesondere für nachhaltige urbane Landwirtschaft. Es stammt von dem kanadischen Ökodesigner und Biologen John Todd, der das Prinzip schon in den 1970er Jahren entwickelte und später auch als Marke eintragen ließ. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nancy Jack Todd hatte er bereits 1969 das berühmte New Alchemy Institute und 1981 die Organisation Ocean Arks International gegründet, um im Bereich ökologisches Design und Umweltinnovation zu arbeiten.

Auch der O-Tower der Bjarke Ingels Group (BIG) wird im April 2021 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um die Pläne für das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum des chinesischen Elektronikunternehmens OPPO in Hangzhou, einem der größten Smartphone-Hersteller des Landes. Der Entwurf zeichnet sich durch eine geschwungene Form aus, die das Büro mit einer Unendlichkeitsschleife vergleicht und die das Tageslicht im Inneren maximiert und in der Mitte einen begrünten Innenhof mit Sitzbereichen schafft.

(Grafik)

Neben dem Innenhof und der symbolischen Bezugnahme auf das O in OPPO besteht die Idee hinter dem Entwurf des neuen Hauptquartiers darin, eine maximale Flexibilität der Innengrundrisse zu bieten. Die unteren Stockwerke werden öffentlich zugänglich sein und Platz für Ausstellungen, Konferenzen, eine Kantine und Werkstätten bieten, während die oberen Stockwerke primär für Büroflächen vorgesehen sind. Außerdem werden überall umfangreiche Grünflächen angelegt.

Durch das Absenken der südlichen Gebäudekante auf den Boden wird die Außenfläche der sonnenexponierten Fassade minimiert und gleichzeitig die Aussicht von der Innenfassade maximiert, die ihrerseits durch die Geometrie des Turms selbst vor Sonneneinstrahlung geschützt ist. Zudem wird die verglaste, adaptive Fassade mit Lamellen umhüllt, die sich nach der Sonne ausrichten, was den solaren Wärmeeintrag um 52 % reduzieren und den Energiebedarf für die Kühlung senken soll.

Der O-Tower, über dessen voraussichtliche Höhe noch nichts bekannt ist, entsteht in Hangzhous Future Sci-Tech City, einem Komplex für globales Technologieunternehmertum, der sich durch eine besondere Umgebung auszeichnet, zu der ein natürlicher See, ein 10.000 m2 großer Park sowie ein pulsierendes Stadtzentrum gehören. Der Baubeginn erfolgt zwar im September 2021, wird aber wegen einer ,Anpassungen der Pläne’ und weiteren Herausforderungen gestoppt oder verzögert. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird derzeit nicht vor 2027 erwartet.

Mitte April 2021 werden auch die Gewinner des A’ Design Award 2020-2021 bekanntgegeben, dem weltweit größten Designwettbewerb, der die besten Entwürfe vom Konzept über den Prototyp bis hin zum fertigen Produkt auszeichnet. Zu den Top 20 gehören beispielsweise das bereits realisierte, 500 m2 große Hi Sea Floating Hotel von Xinmeng Dong, das seit dem Vorjahr vor der Insel Dongshan in Fujian liegt, 500 m vom Strand entfernt. Mehr über derartige Konstruktionen findet sich im Kapitelteil Maritime Habitate.

(Grafik)

Unter den Entwürfen ist besonders das Projekt The Noom Housing von Sanzpont Arquitectura mit Hauptsitzen in Barcelona, Cancún, Chicago und Santo Domingo sowie dem spanischen Büro Pedrajo Mas Pedrajo Arquitectos erwähnenswert - eine ungewöhnlich schöne, organische Struktur, bedeckt mit üppigen Grün, das durch die vertikalen Wälder entlang der Außenfassade entsteht, und fast vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben.

Das noch mit elf weiteren Architekturpreisen ausgezeichnete Projekt konzentriert sich auf die Schaffung einer Gemeinschaft für Menschen, die auf drei Säulen basiert: Wellness, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Noom bietet den Bewohnern daher nicht nur ein besonderes Zuhause, sondern auch Annehmlichkeiten wie Grünflächen, Pools, Workshop-Zentren für Kunst, Erholungszentren und Meditationsbereiche. Darüber hinaus sind 70 % der Projektfläche von Natur bedeckt - ganz abgesehen von den vertikalen Wäldern, die die in das Haus eindringende Luft filtern und dazu beitragen, die Temperatur in den Häusern zu senken.

Die geplante Wohnanlage in Cancún, Mexiko, besteht aus drei Gebäuden mit abgerundeter Dreiecksform und jeweils fünf Stockwerken, wobei die Wohnungen auf jeder Etage 60 bzw. 120 m2 groß sind und jeweils über ein, zwei oder drei Schlafzimmer verfügen. Der einzigartige Grundriß ermöglicht es jedem Zimmer, Zugang zu reichlich indirektem Sonnenlicht zu haben, wobei das Design auch die natürliche Belüftung fördert.

Die Struktur gipfelt in einer Terrasse im fünften Stock, mit einem Garten, in dem die Bewohner ihre eigenen Lebensmittel anbauen können, sowie mit einem Schattendach, das mit Solarpaneelen belegt zur Energiegewinnung beträgt. Zusammen mit einem hocheffizienten LED-Lichtsystem soll sich der Energieverbrauch von Beleuchtung und Klimatisierung damit um bis zu 85 % senken lassen. Das Projekt umfaßt zudem bioklimatische und nachhaltige Strategien wie Regenwassernutzung, Abwassertrennung, Feuchtgebiete für die Grauwasseraufbereitung, Biokläranlagen und Kompostiersysteme.

Laut offiziellen Angaben ist das Wohnprojekt seit spätestens Mai 2022 im Bau und die Fertigstellung wurde ursprünglich für das Jahr 2023 erwartet, es gibt jedoch auch Mitte 2025 noch keine Hinweise darauf, daß das Projekt inzwischen vollendet worden ist.

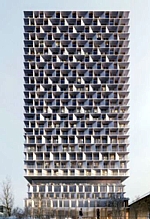

Nachdem im Stadtteil Lakhta von Sankt Petersburg, Russland, zwischen 2012 und 2018 das von Tony Kettle und dem britischem Architekturbüro RMJM entworfene erste Lakhta Center gebaut worden war, den mit 462 m Höhe höchsten Wolkenkratzer in Russland und Europa und Hauptsitz des Energiekonzerns Gazprom, der äußerlich durch seine sich verdrehende Glasfassade auffällt - die Doppelwandfassade reduziert Wärmeverluste und trägt zur Minimierung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung bei - und der im Inneren mit regenerativen Doppelstockaufzügen ausgestattet ist, durch die das Center bis zu 25 % Energie einsparen kann, werden im Mai 2021 die Pläne für das Lakhta Center II bekanntgegeben.

(Grafik)

Das schottische Architekturbüro Kettle Collective verkündet die Absicht, in Sankt Petersburg in der Nähe des bestehenden einen neuen Wolkenkratzer mit 703 m Höhe zu errichten, der nach seiner Fertigstellung das zweithöchste Gebäude der Welt sein soll. Es würde aus 150 Stockwerken bestehen, wobei die oberste Etage etwa in 590 m Höhe liegt und damit die höchste bewohnte Etage und der höchste Aussichtspunkt der Welt wäre. Das Innere des Turms würde Büroflächen, Wohnbereiche, dreifach hohe Atrien und Grünflächen umfassen, wobei auch in diesem Gebäude mehrgliedrige regenerative Aufzüge zum Einsatz kommen sollen.

Das Gebäude mit seiner gewundenen Form und die turmartigen Spitze sind eine Reminiszenz an die berühmten Kirchtürme von Sankt Petersburg, und das Design ist sowohl ästhetisch als auch funktional, da es die beträchtlichen Windkräfte, die auf die Struktur einwirken, reduziert, was wiederum zu einer Verringerung der Größe der erforderlichen Strukturelemente innerhalb des Gebäudes führt.

Tony Kettle beschreibt das neue Lakhta Center mit zitierwürdigen Worten: „Der Turm entstand aus einer kühnen Idee, die von Energie in all ihren Formen inspiriert wurde, von spiralförmigen Wellen, die um Quasare im Weltraum entstehen, bis hin zu den Spiralen der Wellenenergie. Die äußere Schicht des Gebäudes besteht aus spiralförmigen Säulen, die ein offenes, organisches, schraubenförmiges Diagramm bilden, während die Struktur von einer Reihe spiralförmiger Atrien durchbrochen wird, die mit vertikalen öffentlichen Räumen verbunden sind.“

Das Projekt soll zudem das beste Niedrigenergiedesign seiner Klasse haben und neben vertikalen, urbanen Grünflächen eine hochmoderne Glasfassade mit Sonnenschutz und Wärmedämmung aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energiebedarf für die Klimatisierung zu senken. Konkrete Details zur direkten Nutzung von Energien wie Solar- oder Windkraft wurden bisher nicht veröffentlicht.

Im Dezember 2021 werden weitere Pläne für ein Lakhta Centre III bekannt gegeben, das 555 m hoch werden soll. Ab 2023 wird auf dem geplanten Baugelände des Lakhta Centre II ein kleiner Yachtclub abgerissen und erwartet, daß der Bau nun im Jahr 2024 beginnt, mit einer geplanten Fertigstellung 2030. Dies läßt sich bislang aber nicht bestätigen - und auf der Homepage von Kettle Collective werden die Projekte inzwischen überhaupt nicht mehr aufgeführt.

(Grafik)

Ebenfalls im Mai 2021 wird von der Bjarke Ingels Group (BIG) offiziell das überarbeitete und endgültige Design des Västerås Travel Center in Schweden vorgestellt, dessen Vorstudie erstmals 2015 veröffentlicht worden war. Der neue Verkehrsknotenpunkt soll einen besseren Zugang zu den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt ermöglichen. Das Hauptgebäude ist von Terrassen umgeben, die eine Verbindung zu den Parks Vasaparken und Hamnparken herstellen, sowie von Treffpunkten, Aussichtspunkten, WLAN-Zonen und Sitzgelegenheiten.

Das Design umfaßt mehrere andere Nachhaltigkeitsmerkmale, darunter eine langgezogene, gebogene Glasfassade, die für viel Tageslicht und eine offene Atmosphäre sorgt, während sie Wärmeverluste minimiert; die mit einem markanten Zickzack-Schnitt gestaltete Decke, die ebenfalls Tageslicht einläßt und die natürliche Lüftung fördert; sowie die Wiederaufbereitung von Regenwasser. Die Beheizung erfolgt über Fußbodenheizung, zudem ist der Einsatz von Fußbodenkühlung und Regenwassernutzung zur Klimaregulierung vorgesehen.

Elementar ist das ,schwebende’ Dach, in dessen gesamte Fläche PV-Module integriert sind, die bis zu 70 % des gesamten Energiebedarfs des Gebäudes decken sollen. Der Bau beginnt im Jahr 2022 und die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.

Auch das Wohngewächshaus-Projekt von Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) auf der Überseeinsel in Bremen wird im Mai 2021 erstmals öffentlich vorgestellt, nachdem die Planungen bereits im Vorjahr begonnen hatten. Die Überseeinsel ist ein neues, modernes Stadtquartier von rund 15 Hektar, das auf dem Gelände des 2017 geschlossenen Kellogg’s-Werks zwischen Europahafen und Weser entsteht und Teil des Entwicklungsgebiets in der Überseestadt ist. Ab 2019 wird das Gelände von der Überseeinsel GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Bremen neu entwickelt, um Arbeits-, Wohn-, Bildungs- und Freizeitgebiete zu umfassen.

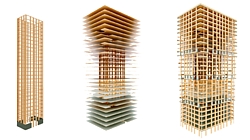

(Grafik)

Der Entwurf von DMAA mit dem Namen Residential Greenhouse zeichnet sich durch eine besondere dreiteiliger Architektur aus: Der Kern des Gebäudes ist ein vollständig vorgefertigter Wohnblock in modularer Holzbauweise, der vor Ort nur noch montiert wird; auf dem Dach befindet sich ein großes Gewächshaus, das sowohl dem Urban Farming durch die Bewohner dient als auch dem kommerziellen Gemüseanbau; und eine großzügige Laubengangstruktur aus Stahl und Betonbodenplatten erschließt die Wohnungen und schafft halböffentliche Freiräume. Zudem haben die Mieter Zugang zu Gemeinschaftsbalkonen und anderen Freiflächen, auf denen sie ebenfalls Pflanzen anbauen können.

Das 27,5 m hohe Gebäude mit einer Wohnfläche von 5.065 m2, das als Vorzeigeprojekt für nachhaltigen, sozialen und urbanen Wohnungsbau propagiert wird, besitzt sieben oberirdische Geschosse plus Souterrain, wobei je nach Modul-Kombination 30 - 54 Wohneinheiten möglich sind, je nachdem, wie viele Studio-, Zweizimmer-, Dreizimmer- und Dreizimmer-plus-Büro-Kombinationen für das endgültige Layout ausgewählt werden.

Das Projekt Residential Greenhouse weist auch zahlreiche energiesparende Elemente auf. So wird eine Wandplatte im Kern des Gebäudes beheizt, und diese Wärme strahlt in die Räume ab. Die aufsteigende Wärme beheizt dann das darüber liegende Gewächshaus auf natürliche und effiziente Weise, ohne daß zusätzliche Energie benötigt wird. Dieses System ermöglicht einen ganzjährigen Gartenanbau und macht nachhaltige Lebensmittel zu einer bequemen Option, selbst in einem Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.

Der erste Spatenstich sollte noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung war für 2025 geplant. Tatsächlich befindet sich das Projekt zu diesem Zeitpunkt aber weiterhin in der Planungs- und Vorbereitungsphase und der Bau hat noch immer nicht begonnen.

Sehr

ambitioniert wirkt das für Paris gedachte Projekt Crescent

Moon (o. Garden City of the Crescent Moon) des lokalen

Architekturbüros RESCUBIKA Creations, das im August 2021 in

den Fachblogs erscheint. Das Büro ist uns im Vorjahr mit dem für

New York City geplanten grünen Mandragore-Tower begegnet.

(Grafik)

Der Entwurf für das 12. Arrondissement von Paris konzentriert sich auf den Bois de Vincennes, den größten öffentlichen Stadtwald der Metropole, in dem auch der Lac des Minimes liegt, ein künstlicher See, der an der Stelle des ehemaligen Minimes-Klosters angelegt wurde, von dem er seinen Namen hat. Die markante Silhouette des Gesamtprojekts ist der Form von Canyons nachempfunden und folgt der natürlichen Biegung des Sees und seiner Inseln.

Die auf eine grünere, gesündere Zukunft ausgerichtete Gartenstadt integriert die urbane Landwirtschaft als einen wichtigen Teil des Entwurfs, bei der alle Höfe, Dächer und öffentlichen Flächen für den Anbau und die Viehzucht genutzt werden. Dachterrassen und kleine städtische Gewächshäuser schaffen Anbauflächen für Kräuter, Gewürze und Gemüse, und sogar Viehzucht- und Milchproduktionsbereiche werden sich mitten in der Stadt befinden, in der natürlich auch Flächen für Wohnungen, Büros, Sportanlagen und Bereiche für kulturelle Aktivitäten vorgesehen sind.

Zwar werden in den verfügbaren Quellen keine spezifischen Technologien wie Photovoltaik oder Windkraft genannt, doch die Entwürfe betonen die Integration nachhaltiger Systeme, darunter auch Energiestrategien, die auf erneuerbaren Quellen basieren, um eine umweltfreundliche und gesunde urbane Umgebung zu schaffen. Auf den Renderings sind mehrere Senkrechtachser zu sehen, die energetisch aber kaum mehr als ,Windspiele’ sind. Größere Dach- und Fassadenflächen scheinen photovoltaisch zu sein, nähere Angaben darüber gibt es bislang aber nicht.

Ende August 2021 stellt das italienische Architekturbüro Carlo Ratti Associati (CRA) erstmals den Entwurf eines visionären 218 m hohen Wolkenkratzers vor, der als weltweit erstes Hochhaus in seiner Fassade eine großflächige vertikale Farm besitzt. Das Projekt entstand als Beitrag für einen internationalen Architekturwettbewerb, der von der chinesischen Supermarktkette Wumart ausgelobt wurde. Für die vertikale Farmtechnik arbeitete CRA mit dem italienischen Unternehmen ZERO zusammen.

(Grafik)

Der 51-stöckige Jian Mu Tower, der auch als ,Farmscraper’ bezeichnet wird, soll in Shenzhen entstehen und einen Meilenstein für urbane Landwirtschaft und nachhaltige Hochhausarchitektur bilden, indem er zeigt, wie Lebensmittelproduktion, Architektur und Technologie in Megastädten der Zukunft verschmelzen können, um Ernährungssicherheit, kurze Lieferwege und Klimaschutz zu verbinden. Die Form des Turms ist von der chinesischen Mythologie inspiriert: Die rechteckige Basis steht für die Erde, die runde Spitze für den Himmel – in Anlehnung an den Jian Mu-Baum, der Himmel und Erde verbindet.

Die Fassade des Gebäudes von rund 10.000 m2 dient dem hydroponischen Anbau, bei dem Gemüse, Früchte und Kräuter ohne Erde, nur mit Nährstofflösungen, kultiviert werden, überwacht von einem KI-gestützten ,virtuellen Agronomen’, der Bewässerung, Nährstoffversorgung und Klima steuert. Die durch ein nachhaltiges Bewässerungssystem versorgte Vertikalfarm, die die hohe Niederschlagsmenge in Shenzhen nutzt, ist darauf ausgelegt, jährlich etwa 270.000 kg Nahrungsmittel zu produzieren – genug, um bis zu 40.000 Menschen zu versorgen - wobei Anbau, Ernte, Verkauf und Konsum der Produkte komplett im Gebäude stattfinden.

Die vertikale Begrünung dient aber nicht nur der Lebensmittelproduktion, sondern auch als Sonnenschutz und zur Verbesserung des Mikroklimas innerhalb des Hochhauses, das Büro- und Einzelhandelsflächen sowie einen Supermarkt und öffentlich zugängliche Gärten umfaßt, denn die Pflanzen reduzieren den Energiebedarf für die Kühlung, indem sie die direkte Sonneneinstrahlung auf die Gebäudehülle mindern. Ein konkreter Termin für den Baubeginn oder die Fertigstellung werden bislang nicht genannt.

Anläßlich der 26. UN-Klimakonferenz (COP26) im Oktober und November 2021 in Glasgow präsentiert das Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) den Vorschlag eines Wolkenkratzers, der nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv sein wird. Dies bedeutet, daß er mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, als er verursacht. Um dies zu erreichen, würde die Gebäudehülle des Urban Sequoia über eine integrierte CO2-Abscheidungstechnologie verfügen, wie sie mit heutigen Technologien bereits realisierbar ist.

(Grafik)

Der Wolkenkratzer soll ein attraktives Design mit Verglasung und Begrünung aufweisen und aus umweltfreundlichen Materialien, nachwachsenden Rohstoffen und innovativen Baustoffen errichtet werden, wie Hanfbeton, Hanfkalk, Biozement und Holz. Integrierter Biomasse und Algen verwandeln die Fassaden des Gebäudes in eine Biokraftstoffquelle, die Heizungssysteme, Autos u.a. antreibt, sowie in eine Bioproteinquelle, die in vielen Branchen genutzt werden kann.

Die technischen Details sind in diesem frühen Konzeptstadium noch sehr spärlich, aber nach Angaben von SOM würde der Wolkenkratzer bis zu 1.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr binden, was 48.500 Bäumen entsprechen würde. Der abgeschiedene Kohlenstoff soll für verschiedene industrielle Anwendungen genutzt werden. Das Architekturbüro spricht von ganzen ,Wäldern’ aus Urban Sequoia-Gebäuden, die die Städte verändern, die Luft in der unmittelbaren Umgebung reinigen und gemeinsam eine neue, kohlenstoffnegative Stadtkultur schaffe könnten.

Das Konzept wird für die COP27 in Ägypten als Urban Sequoia NOW weiterentwickelt, wobei nun auch von einer Energieerzeugung durch Solarglas gesprochen wird. Eine konkrete Umsetzung oder ein im Bau befindliches Urban Sequoia-Gebäude kann bislang aber nicht bestätigt werden.

Noch etwas zur COP26: Hier wird im Rahmen der Aktivitäten des Bündnisses

,Ummah for Earth’ auch eine neue Initiative angekündigt, mit

der eine Gruppe muslimischer Umweltschützer aus einigen Nichtregierungsorganisationen

dabei helfen wollen, daß zehn berühmte Moscheen auf der ganzen Welt

grün werden. Als Beispiele nennt die Initiative ,Grüne Moscheen’

die Glasgow Central Moschee in Schottland, die zu

diesem Zeitpunkt 130 Solarpaneele auf das Dach installiert bekommt,

sowie die Istiqlal-Moschee in Jakarta, Indonesien,

die schon 2019 teilweise auf Solarenergie umgestiegen ist - mittels

143 Paneelen.

Die Initiative stützt sich auf einen detaillierten technischen Bericht, der von einem Team der American University of Beirut in Zusammenarbeit mit der Lebanese Foundation for Renewable Energy und dem National Council for Scientific Research erstellt wurde. In dem Bericht werden die potentiellen Kohlenstoffeinsparungen sowie die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen durch die Installation von Solarsystemen an zehn wichtigen Standorten auf der ganzen Welt analysiert. Demnach würde die Installation der vorgeschlagenen Solaranlagen insgesamt etwa 22,3 GWh Strom pro Jahr erzeugen.

Zu den ausgewählten Moscheen gehören u.a. die Al-Azhar-Moschee in Kairo, die großen Moscheen von Mekka und Medina, Gebetshäuser in Indonesien und Südafrika - sowie die Umayyaden-Moschee in Damaskus. Bislang wurde davon allerdings noch nichts umgesetzt, einzig in Marokko verzeichnet die Initiative einigen Erfolg, wo im Laufe der Zeit die Energiekosten von über 100 Moscheen durch den Einbau energieeffizienter LED-Beleuchtung und Solarkollektoren für Warmwasser um über 40 % gesenkt werden können.

Zur Erinnerung: In Deutschland haben Studentinnen und Studenten der Technischen Universität Darmstadt bereits im Jahr 2010 begonnen, Beratungsleistungen für Solarstromanlagen anzubieten, was dazu führte, daß bis 2012 die Emir-Sultan-Moschee in Darmstadt und die Mevlana-Moschee in Weinheim mit Solarstromanlagen ausgestattet wurden.

Ebenfalls im November 2021 werden die Gewinner des Golden Pin Concept Design Award 2021 präsentiert, zu denen auch das Konzept Photosynthesis Protective Shell von Chsiao-Yu Sun und Chien-Hsun Chen gehört, das speziell für den Schuster Park in Queensland, Australien, entwickelt wurde mit dem Ziel, Menschen im öffentlichen Raum vor starker UV-Strahlung zu schützen, die in dieser Region besonders hoch ist. Dabei funktioniert die Struktur wie eine bionische Blume, die sich bei starker UV-Strahlung entfaltet, während sie sich bei schwacher Strahlung oder nachts zusammenzieht.

Protective Shell

(Grafik)

Das visionäre Schutzsystem für öffentliche Räume, das Funktionalität mit ästhetischer Wirkung verbindet, absorbiert tagsüber mit Hilfe von biotechnologischen und architektonischen Innovationen UV-Strahlen, während es nachts leuchtet. Hierzu besteht die Hülle des Pavillons aus Faseroptik-Röhren, die mit grünem Fluoreszenzprotein gefüllt sind, das UV-Strahlen absorbieren und das gespeicherte Licht nachts als sanftes Leuchten wieder abgeben kann.

Zusätzlich kann die absorbierte UV-Energie in kinetische Energie umgewandelt werden, um das Öffnen und Schließen der Module zu steuern. Dies ist auf zwei Wegen denkbar: über eine direkte mechanische Reaktion mittels Materialien, die sich unter UV-Licht direkt mechanisch verformen und so Bewegung erzeugen können, oder mittels einer photoelektrischen Umwandlung durch photoelektrochemische Zellen, wobei die elektrische Energie dann kleine Motoren oder Aktuatoren antreiben kann.

Eine genaue technische Ausführung ist in den Konzeptbeschreibungen bislang nicht näher ausgeführt. Mehr über solche Technologien findet sich unter Licht, UV, Infrarot und Laser im Kapitel Micro Energy Harvesting.

Die oben bereits erwähnte Bjarke Ingels Group (BIG) präsentiert gemeinsam mit Inflow, Pantograph, BuroHappold und ARUP im November 2021 die finalen Pläne für den AI tech ESET Campus in Bratislava, Slowakei, dessen ursprüngliches Konzept bereits im August 2017 als Siegerentwurf eines weltweiten Designwettbewerbs vorgestellt worden war. Der Campus, der auf dem Gelände eines ehemaligen Militärkrankenhauses entstehen und rund 55.000 m2 umfassen wird, soll der neue Hauptsitz des europäischen IT-Sicherheitsunternehmens ESET samt einem Forschungszentrum für Cybersicherheit und KI beherbergen. 2019 wurde BIG dann beauftragt, den Entwurf zu verwirklichen.

(Grafik)

Das in das bestehende Waldparkgebiet integrierte Konzept setzt auf Nachhaltigkeit, Funktionalität und Ökologie und bietet in seinen zwölf Gebäuden, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind, moderne Büroflächen, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Wohnungen für internationale Mitarbeiter und Studierende, ein Auditorium, Sportanlagen, Gesundheits- und Fitneßcenter sowie zahlreiche öffentliche und halböffentliche Räume und begrünte Flächen. Zudem setzt der ESET Campus auf eine vollständig elektrische Energieversorgung.

Hierzu sind die Gebäude mit wellenförmigen Solardächern ausgestattet, die nicht nur das architektonische Erscheinungsbild prägen, sondern auch einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs durch Photovoltaik decken sollen. Diese Solardächer verbinden die einzelnen Pavillons optisch und funktional, genauere technische Daten sind bislang aber nicht bekannt. Es soll auch Erdwärmepumpen geben.

Der erste Spatenstich ist für das Jahr 2024 geplant, doch das Projekt wird erst Ende Mai 2025 von der Stadtverwaltung endgültig genehmigt. Nun sind die Fertigstellung und Eröffnung für 2027 vorgesehen.

Zu den Konzepten, die im Dezember 2021 veröffentlicht werden, gehört das Öko-Resort Qanat Hotel, das für einem Küstenstreifen der Halbwüste im Südosten des Iran geplant ist. Es befindet sich in der Nähe eines bestehenden Qanats - sprachlich verwandt mit Kanal -, einem alten unterirdischen Bewässerungssystem, das Namensgeber und Grundlage für das gesamte Design des Gebäudes bildet.

(Grafik)

Bei dem Entwurf von Margot Krasojević Architects - einem Büro, das in den bisherigen Jahresübersichten schon mehrfach mit innovativen Designs aufgetreten ist - wird das Wasser unter dem Hotel fließen und so für eine natürliche Kühlung in der Wüstenhitze sorgen, ohne die typische Verdunstung, die an der Oberfläche auftritt. Außerdem wird das Wasser zur Bewässerung genutzt, ohne daß Pumpen erforderlich sind. Das Design nutzt das Wasser auch für Innenpools und Springbrunnen.

Über dem Atrium-Pool des Hotels ist als Schutz vor der intensiven Sonne ein großes Vordach aufgehängt, das flexibel ist, um sich im Wüstenwind zu bewegen, aber auch stabil genug, um Kondenswasser zu sammeln, das in den darunter liegenden Atrium-Pool fließt. Gleichzeitig soll das an traditionelle Nomadenzelte anknüpfende Vordach photovoltaisch sein und die Solarstrahlung in nutzbare Energie umwandeln.

Türme aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff sammeln die warme Luft und leiten sie in das Erdgeschoß des Hotels, wo sie durch Verdunstungskühlung auf eine für die Gäste angenehme Temperatur gebracht wird. Die Hotelzimmer sind teilweise in den Boden eingegraben, um über das darunter liegende Qanat kühlere Temperaturen zu erhalten, und ein durchbrochenes Dach läßt natürliches Licht eindringen.

Kommen wir nun zu einigen der tatsächlich umgesetzten Projekte, die in diesem Jahr gemeldet werden, angefangen mit den Bauten der Solar Decathlon-Wettbewerbe.

Nachdem im April des vergangenen Jahres die 2. U.S. Solar Decathlon Challenge mit 48 teilnehmenden Teams aufgrund der Corona-Panik nur virtuell stattgefunden hat, mit der University of Oregon und der Miami University als die siegreichen Teams, werden im April 2021 die Gewinner der ebenfalls virtuellen 9. U.S. Solar Decathlon Build Challenge bekanntgegeben, an der neun Teams teilnehmen, mit dem Team der University of Clorado Boulder als Sieger.

Zeitgleich läuft die 3. U.S. Solar Decathlon Design Challenge, an der diesmal 63 Teams aus zwölf Ländern teilnehmen, um widerstandsfähige und leistungsstarke Wohnhäuser, Schulen, Büros und Einzelhandelsflächen zu entwerfen, welche mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Neun von ihnen werden gebaut und im allerersten ,Solar Decathlon Virtual Village’ präsentiert. Die siegreichen Teams sind die der University of Oregon auf dem ersten und der Northwestern University auf dem zweiten Platz.

Im Mai findet der 1. Solar Decathlon India statt, mit 24 Teams und virtuell; im September und Oktober der 3. Solar Decathlon China mit 15 Teams; und im November der 3. Solar Decathlon Middle East in Dubai mit acht Teams. Hier ist der Gewinner das Team SCUT x CSCEC (South China University of Technology gemeinsam mit China State Construction Engineering Corporation) mit ihrem energieautarken Solarhaus namens X-House.

Parallel dazu wird der Solar Decathlon Europe 21 (SDE21) erstmals in Wuppertal, Deutschland, ausgetragen, mit dem Fokus auf urbane Nachverdichtung, Sanierung und Weiterbau des Gebäudebestands. Für den Wettbewerb qualifizierten sich 18 Hochschulteams aus elf Ländern, die auf dem Solar Campus im Mirker Quartier in Wuppertal ihre voll funktionsfähigen, nachhaltigen Gebäude errichten.

Aufgrund der Corona-Panik wird das Finale mit der Event- und Ausstellungsphase allerdings auf den Juni 2022 verschoben. Gesamtsieger wird das Team RoofKIT vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einem Prototyp für nachhaltige, urbane Nachverdichtung, der als Aufstockung auf ein bestehendes Gebäude konzipiert ist. Er besteht aus vier vorgefertigten Modulen mit einem zentralen Kern, in dem alle technischen Installationen sowie Küche und Bad untergebracht sind. Dadurch bleibt fast die gesamte Wohnfläche von 54 m2 flexibel nutzbar für Wohnen, Arbeiten und Schlafen.

Die Energieversorgung basiert auf Photovoltaik-Thermie-Kollektoren (PVT), die sowohl Strom als auch Wärme liefern. Diese dienen als Wärmequelle für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die für Heizung und Warmwasser sorgt. Um Energieerzeugung und -verbrauch zeitlich zu entkoppeln und die Eigenversorgung zu optimieren, sind sowohl thermische als auch elektrische Speicher integriert. Nach dem Wettbewerb wird der Prototyp nach Karlsruhe transportiert und dient dort als Gästehaus und Anschauungsobjekt auf dem KIT-Campus.

Ebenfalls im April 2021 beginnt die Pre-Order-Phase für Cabin ANNA, einem vielseitigen Haus, dessen Rahmen sich auf geführten Tragschienen dem Wetter anpassen läßt. Die Entwicklung von Cabin Anna begann im Jahr 2016, als der niederländische Physiker Caspar Anne Schols in Eindhoven für seine Mutter ein Gartenhaus als flexiblen Rückzugsort im Hinterhof entwarf und baute. Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Garden House führt zu einer Reihe von Preisnominierungen und einem Stipendium an der Architectural Association in London, wo Schols bis 2019 ein Architekturstudium absolviert.

In dieser Zeit wird das Konzept weiterentwickelt, da sich Schols ein verkaufbares, voll bewohnbares Haus als Flatpack vorstellt, das als bewegliche, multifunktionale Holzkonstruktion überall auf der Welt auf- und umgebaut werden kann. Das Besondere dabei ist, daß zwei oder vier verschiebbare Hüllen – eine innere aus Holz und Glas, eine äußere nur aus Holz – es erlauben, das Haus je nach Wetter, Stimmung oder Anlaß zu öffnen oder zu schließen.

Das Konzept wird unter dem Namen Cabin Anna im Jahr 2020 erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert, als in Holenberg am Rande des Naturschutzgebietes De Maashorst, ein Prototyp entsteht, der Interessierten auch als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen gewinnt Cabin Anna auch den Architizer A+ Project of the Year Award 2021.

Als einzelne Einheit erscheint Cabin Anna wie eine traditionelle Holzhütte im Wald. Sie besteht aus einem strukturellen Rahmen, dessen Außenwände aus zwei separaten ,Schalen’ gefertigt sind, wobei die Innenwand aus einem Gerüst aus Holz und Glas von der überdachten Außenwand aus Holz getrennt ist. Die Schalen lassen sich auf Stützschienen verschieben, so daß die Kabine je nach Stimmung, Anlaß oder Wetterbedingungen unterschiedlich konfiguriert werden kann.

(Detail)

Wenn das Wetter unter den Gefrierpunkt sinkt und der Wind weht, bildet Cabin Anna eine geschlossene Einheit, die vor der Kälte schützt. Sobald die kalte Nacht vorbei ist und die Morgensonne aufgeht, können die Holzbalken aus dem Glasrahmen der Hütte herausgezogen werden, um einen transparenten Wohnraum in der Mitte oder auf der rechten Seite der Hütte zu schaffen, der als eine Art Sonnenraum fungiert. In den wärmeren Monaten kann der innerste Glasrahmen der Kabine weggeschoben werden, um einen komplett freiliegenden Mittelraum zum Sonnenbaden, Schlafen im Freien oder zur allgemeinen Entspannung zu schaffen.

Die Hütte mit einer Bodenfläche von 34 - 57 m2, davon ca. 8 m2 als Giebelzimmer im Obergeschoß, einer Höhe von 4,5 m und einem Gewicht von ca. 22 Tonnen bietet Platz für zwei Betten, eine komplette Küche, eine Toilette, eine Dusche und sogar eine versenkte Badewanne, und kann für ein netzunabhängiges Leben mit einem feuerbeheizten Kessel, einem Wasseraufbereitungssystem und einem Solarstromnetz ausgestattet werden.

Mit der kommerziellen Markteinführung werden 2021 die beiden Varianten ANNA Stay (für Wohnen und Übernachten) und ANNA Meet (für Meetings, Kurse oder Veranstaltungen) zur Vorbestellung bei Preisen ab 547,000 € angeboten. Laut Schols soll allerdings nur eine begrenzte Anzahl von 365 ANNAs produziert werden - gemäß der Anzahl der Tage, die die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden.

Zur Erinnerung: Die von Schols umgesetzte Technologie ist nicht neu, denn Ross Russell und Sally Morris hatten gemeinsam mit dem Londoner Architekturbüro dRMM bereits im Oktober 2009 in Suffolk, England, das Sliding House fertiggestellt, das über eine gleitende, äußere Struktur verfügt, die das Haupthaus, ein Nebengebäude für Gäste, eine Garage sowie ein Gewächshaus je nach Bedürfnis oder Klimageschehen ganz oder teilweise abdecken kann.

Nach

dem Erfolg der Bosco Verticale genannten Türme

von Stefano Boeri Architetti, die im Oktober 2014 im

Norden von Mailand fertiggestellt wurden, schlagen ähnliche Gebäude

nun weltweit Wurzeln.

Vertical Forest

Bereits 2016 begann der Bau des Hochhausensembles Nanjing Vertical Forest (o. Nanjing Green Towers) in Jiangsu, dessen Fertigstellung 2018 erfolgte, obwohl sich die Bepflanzung mit 600 großen Bäumen, 200 mittelgroßen Bäumen und über 2.500 Sträuchern und Hängepflanzen sowie die letzten Arbeiten noch bis in das Jahr 2020 hinzogen.

Die offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme der beiden 108 m bzw. 200 m hohen ersten Vertical-Forest-Türme in Asien, zwischen denen Büroflächen, ein Hotel, eine grüne Architekturschule, Einzelhandelsflächen, Restaurants, ein Konferenzsaal und Ausstellungsräume vorgesehen sind, wird schließlich für den Mai 2021 angesetzt, läßt sich bislang aber nicht bestätigen.

In China sind noch weitere Projekte unter der Leitung des chinesischen Teams von Boeri in Arbeit. Eines, das seit 2017 im Bau ist, trägt den Namen Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex und erstreckt sich über eine Fläche von 4,54 Hektar in der Nähe von Wuhan. Es umfaßt insgesamt fünf Türme, von denen zwei begrünt sein und Wohnungen beherbergen werden, während die übrigen als Hotels und Geschäftsräume konzipiert sind.

(Grafik)

Die Hauptbauarbeiten werden im Dezember 2021 abgeschlossen, nachdem 395 (andere Quellen: 404) Bäume, 3.600 Sträucher und 12.000 Stauden gepflanzt worden sind. Die ersten Bewohner ziehen im folgenden Frühjahr ein. Die offizielle Eröffnung und vollständige Inbetriebnahme erfolgt dann im Mai 2022.

Das Architekturbüro hat darüber hinaus noch mehrere weitere begrünte Gebäude in China geplant, darunter das Rehabilitation Center Shenzhen, das bis 2023 fertig werden soll, sowie die gigantische Liuzhou Forest City für rund 30.000 Bewohner, deren Parks, Gärten und Gebäudefassaden mit 40.000 Bäumen und fast einer Million Pflanzen aus mehr als 100 Arten bepflanzt werden soll. Auch hier begannen die Bauarbeiten im Jahr 2017 und sollten bereits 2020 beendet werden, doch auch Mitte 2025 wird das Projekt weiterhin als ,in Umsetzung’ beschrieben.

aus LEGO

Inzwischen gibt es sogar eine LEGO-Version von TheCasleFan, der eine Mini-Nachbildung von Boeris Mailänder Projekt Bosco Verticale geschaffen hat, die aus 2.980 LEGO-Teilen besteht, fünf Stockwerke, Bewohner und viele Pflanzen umfaßt - sowie Solarpaneele auf dem Dach.

in Dubai

(Grafik)

Unter Vorwegnahme der chronologischen Darstellung: Auf der Klimakonferenz COP27 im November 2022 in Sharm El Sheikh, Ägypten, legt das italienische Architekturbüro den Plan für einen Vertical Forest-Wolkenkratzer in Dubai vor, der zwei spitz zulaufende Türme mit einer Höhe von 150 bzw. 190 m umfaßt. Zusammen sollen die Türme 2.640 Bäume und 27.600 Sträucher sowie ein System von Gewächshäusern und hydroponischen Gärten beherbergen.

Das Projekt in Dubai, das bislang nur ein Prototyp ist, soll laut veröffentlichtem Material eine Entsalzungsanlage und ein System zur Rückgewinnung von Grauwasser sowie PV-Paneele enthalten, um die Türme mit sauberer Energie zu versorgen.

Im Juli 2021 wird

im Botanischen Garten der Universität Freiburg der livMatS

Pavillon fertiggestellt und

der Öffentlichkeit präsentiert, der anschließend als Veranstaltungsort

und Demonstrationsobjekt für nachhaltiges Bauen mit Naturfasern.

Hinter dem innovativen Bauwerk stehen der Masterstudiengang ITECH

am Exzellenzcluster Integrative Computational Design and Construction

for Architecture (IntCDC) der Universität Stuttgart sowie

Biologen des Exzellenzclusters Living, Adaptive and Energy-autonomous

Material Systems (livMatS) der Universität Freiburg.

Der Pavillon gilt als das erste Gebäude mit einer durchgängigen Tragstruktur aus robotisch gewickelten Flachsfasern, wobei jedes der 15 Elemente etwa 5 m lang und rund 100 kg schwer ist. Daß der Bau mit einer Gesamtfläche von 46 m2 nur anderthalb Tonnen wiegt, wird durch das Material Flachs möglich, das in seinen mechanischen Eigenschaften synthetischen Glasfasern ähnelt, einer bionischen Gestaltung und der robotergestützten Fertigung.

Dabei plaziert ein Roboter Faserbündel auf einen Wickelrahmen, so daß das Bauteil automatisch und ohne Abfall oder Verschnitt wächst. Das kernlose Wickelverfahren, das eine hohe Materialeffizienz mit ebensolcher Tragfähigkeit verbindet, ist eine eigene Entwicklung der Universität Stuttgart.

Der Pavillon, der an Flechtwerke und Pflanzenstrukturen erinnert, ist für volle Schnee- und Windlasten ausgelegt und durch und durch natürlich. Einzig eine wasserdichte Haut aus Polycarbonat schützt die Fasern vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

Ebenfalls im Juli 2021 werden die Gewinner der Architizer A+Awards 2021 in einer Vielzahl von Kategorien bekanntgegeben, von denen hier der Preisträger in der Kategorie Wohnhaus, Privathaus (XL > 6.000 Quadratfuß, entsprechend etwa 557,42 m2) erwähnt werden soll. Dabei handelt es sich um das vom Architekten David Hertz in Los Angeles entworfene Sail House, das zwischen 2014 und 2021 auf der Insel Bequia - Teil des Staates St. Vincent und die Grenadinen - in der Karibik realisiert wurde.

Da es vor Ort bekanntermaßen schwierig ist, die erforderlichen Baumaterialien zu beschaffen, wird der gesamte Komplex vorgefertigt, flach verpackt und in 15 Schiffscontainern geliefert. Dadurch entsteht auch fast kein Abfall, der von der Insel hätte abtransportiert werden müssen.

Das Bauwerk besteht aus einem Haupthaus und mehreren Gästehäusern und bietet viel Platz für Unterhaltung und ein autarkes Design. Es ist nach seinen bemerkenswerten Zugdächern benannt, die von der Geschichte des Segelns in der Region inspiriert sind. Die Segel sind jedoch mehr als nur eine Hommage an die Kultur, denn sie dienen auch als Regensammelsystem und leiten das Wasser in Betonfundamente, die als Wasserspeicher dienen. Das System deckt den Wasserbedarf zu 100 %, und aus dem gespeicherten Wasser wird bei Bedarf Luft zur Kühlung des Raums gezogen.